- Docente: Martin Wagendorfer

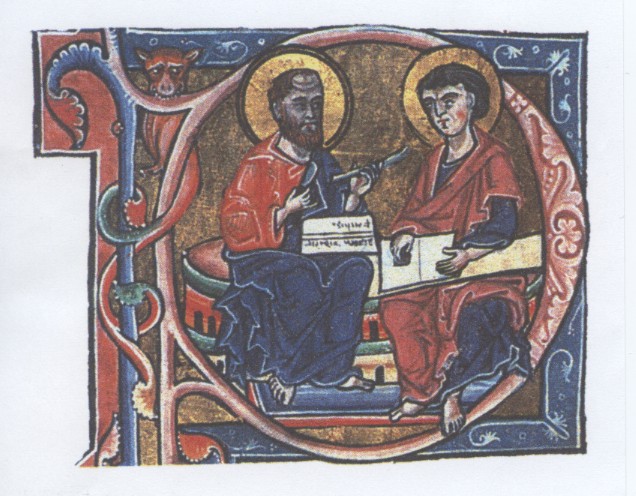

Papsturkunden gehören zu den bedeutendsten Quellen des Mittelalters. Auf dem Weg des Papsttums zu einer Instanz von Rechtssetzung und Orientierung für die gesamte christliche Welt dokumentieren die päpstlichen Urkunden dieser Zeit nicht nur vielschichtige rechtliche Verfügungen. Ihre Auswertung und Interpretation ist für die allgemeine politische Geschichte, aber auch für die Kirchen-, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte bedeutsam. Sie dienten darüber hinaus als „Mittel der Repräsentation“ (Mersiovsky) sowie als „Medium der [päpstlichen] Selbstdarstellung“ (Scholz) und stellen das zentrale Medium der Kommunikation zwischen Päpsten und der Empfängerschaft ihrer Urkunden dar.

Die zweite Hälfte des 11. und das gesamte 12. Jahrhundert werden besonders im Fokus stehen. In dieser Zeit standen sich so häufig wie in keiner anderen Periode der Kirchengeschichte zwei Konkurrenten im Konflikt um den Apostolischen Stuhl gegenüber. Daher nimmt das Seminar einerseits eine politikgeschichtliche Perspektive ein und untersucht, inwieweit die päpstlichen Urkunden Strategien zur Legitimationserlangung beinhalten. Andererseits vermittelt es grundlegende hilfswissenschaftliche Kenntnisse (Diplomatik und Paläographie) und gibt praktische Einblicke in die Erforschung der Entwicklung neuer Urkundenformen und deren Bedeutung in dieser Zeit. Prüfungsform: Referat (Details werden im Rahmen der ersten Sitzung vorgestellt).

- Docente: Benjamin Schönfeld

- Docente: Kathrin Gutermuth

Für die historische Forschung in älteren Originalquellen ist das flüssige Lesen deutscher Handschriften Voraussetzung. Die nicht einfache „Deutsche Schrift“ des 18. bis 20. Jahrhunderts üben wir am Beispiel archivalischer Originaldokumente zu lesen. Im Mittelpunkt werden Dokumente aus der amtlichen Schul- und Hochschulüberlieferung des Staatsarchivs München stehen: Von Probeaufsätzen über Schülerbeurteilungen und Zeugnissen bis hin zu Beschwerdebriefen von Eltern. Auch Fragen der historischen Quellenkritik sowie der Kulturgeschichte der (Hoch-)Schule als Ort der Autorität werden wir nachgehen. Damit sollen Schwellenängste gegenüber dem in Archiven lagernden Grundmaterial historischer Forschung abgebaut werden – und den Teilnehmern vielleicht sogar Anregungen für eigenes Forschen und Recherchieren in Archiven gegeben. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, wohl aber regelmäßige und aktive Teilnahme.

Die Veranstaltung wird nach derzeitigem Stand (12.10.2020) als Onlineveranstaltung abgehalten. Sollten die dann geltenden Hygienevorgaben einzelne Präsenztermine ermöglichen, finden diese in den Räumen des Staatsarchivs München in der Schönfeldstr. 3 statt.

Prüfungsform im Master und GSP (PO 2011): Arbeitsportfolio.

- Docente: Julian Holzapfl

- Docente: Ellen Bosnjak

- Docente: Jasmin Dorfer

Jenseits schriftlicher Zeugnisse sind eine Vielzahl von Objekten unterschiedlicher Materialität überliefert. Sie sind mehr als stumme Zeugen der Vergangenheit, stellen uns aber durch ihre Wandelbarkeit und Kontextentfremdung oft vor besondere Herausforderungen. Die Realienkunde bietet verschiedene methodische Ansätze zu ihrer Entschlüsselung. Ein Themenschwerpunkt wird auf Textilien, Schatzkunst und Keramikobjekten des Mittelalters und der frühen Neuzeit in bayerischen Sammlungen liegen. Neben der konkreten Arbeit mit den Objekten steht die Methodendiskussion ebenso im Zentrum der Lehrveranstaltung wie die Frage, in welcher Form Erkenntnisse der Realienkunde verschiedenen Adressatenkreisen vermittelt werden können. Am Ende des Semesters ist ein Exkursionstag innerhalb Münchens geplant.

Die Lehrveranstaltung wird (mit Moodle und Zoom) online durchgeführt (mit einer Exkursion am Ende des Semesters unter den dann gültigen Corona-Beschränkungen in Münchner Museen)

Prüfungsform im BA und im modularisierten LA: Arbeitsportfolio.

Prüfungsform im Master und Master-Nebenfach (His im GSP): Arbeitsportfolio.

Die Übung des BA-Typs "Grundwissenschaften" entspricht den Anforderungen der LPO I § 67 Nr. 2d.

- Docente: Tanja Kohwagner-Nikolai

Die noch junge Wissenschaft der mittelalterlichen und neuzeitlichen Epigraphik hat innerhalb der letzten 25 bis 30 Jahre eine rasante Entwicklung erfahren, die sich im eifrigen Ausbau der europaweiten Editionen der Quelle Inschrift in nationalen Inschriftencorpora sowie in zahlreichen schrift- und formularkundlichen Untersuchungen niederschlug. Trotz vielfältiger in- und ausländischer Aktivitäten bleibt die Erstellung einer gesamteuropäischen Epigraphik für viele Inschriftenarten weiterhin ein Desiderat der Forschung. Die Vorstellung eines einheitlichen Entwicklungsverlaufes von Schrift und Formular, wie er über weite Strecken im deutschen Sprachraum nachzuvollziehen ist, muss aus gesamteuropäischer Sicht nicht selten modifiziert und korrigiert werden. Die an epigraphisch Fortgeschrittene gerichtete Veranstaltung beschäftigt sich mit den „Brennpunkten“ der epigraphischen Forschung und den Möglichkeiten und Grenzen der regionalen und zeitlichen Einordnung von Inschriftendenkmälern anhand epigraphischer Methoden. Die Übung ist als Präsenzveranstaltung geplant, wird aber bei mehr als fünf Teilnehmer*innen als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt. |

- Docente: Franz Bornschlegel

Im ersten Teil der Veranstaltung sollen die schriftlichen Zeugnisse des Mittelalters allgemein kategorisiert, methodisch erfasst und im zeitlichen Wandel betrachtet werden. Er dient der Einführung in die Grundbegriffe, Arbeitsmethoden und Hilfsmittel der Historischen Grundwissenschaften, die sich aus etablierten wie jungen Forschungszweigen zusammensetzen. Jedes Fach ist für sich autonom und erfordert eigene Fragestellungen und Methoden. Der Kurs beschäftigt sich mit der Diplomatik (Urkundenlehre) und der Paläographie (Lehre der Entwicklung der lateinischen Schrift), die zu den klassischen Disziplinen der Historischen Grundwissenschaften zählen und den Schwerpunkt des Basiskurses bilden. Ferner gilt die Betrachtung den eng mit diesen Kernfächern in Zusammenhang stehenden Forschungsbereichen Chronologie (Zeitrechnungslehre), Sphragistik (Siegelkunde) sowie der an der hiesigen Abteilung besonders gepflegten, jungen Disziplin der Epigraphik (Inschriftenkunde) des Mittelalters und der Neuzeit.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellen ausgewählte Schriftzeugnisse aus der Stadt Freising die Referatsthemen, die nach allgemein historischen wie grundwissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten sind.

Die Lehrveranstaltung wird (mit Moodle und Zoom) online durchgeführt (mit einer Exkursion am Ende des Semesters, soweit die Corona-Beschränkungen es erlauben).

- Docente: Franz Bornschlegel

- Docente: Martin Wagendorfer