Im Oberseminar wird über den Stand der laufenden Bachelorarbeiten, Master-/Magisterarbeiten und Dissertationen berichtet; zudem stellen Mitarbeiter und auswärtige Kollegen ihre Projekte vor. Geplant sind zwei eintägige Exkursionen nach Salzburg und Augsburg.

- Profesor: Martin Wagendorfer

Konrad Peutinger (1465-1547), Augsburger Stadtschreiber und Berater Kaiser Maximilians I., ist einer der bedeutendsten Humanisten des süddeutschen Raumes an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Im Mittelpunkt des Seminars soll weniger der Politiker und Diplomat Peutinger stehen, sondern seine Sammeltätigkeit, in der sich sein Humanismus spiegelt und die verschiedene Bereiche wie Bücher, Münzen und Inschriften umfasste. Methodisch kann diese vor allem mit grundwissenschaftlichen Methoden (Numismatik, Bibliotheksgeschichte, Epigraphik etc.) untersucht werden, was an verschiedenen Beispielen erläutert werden soll.

- Profesor: Martin Wagendorfer

Die Lehrveranstaltung, die als Ringvorlesung stattfinden wird, soll die Rolle der Naturwissenschaften und der Digital Humanities in den Historischen Grundwissenschaften beleuchten. Die Vortragenden, durchweg international bekannte Spezialistinnen und Spezialisten in ihren Fachbereichen, werden u. a. zu Palimpsesten und Möglichkeiten ihrer materialtechnologischen Auswertung, zur Rolle der Digital Humanities in der Wasserzeichenforschung, zur Fragmentforschung und zur automatischen Schrifterkennung sprechen. Das genaue Programm findet sich hier:

https://www.hgw.geschichte.uni-muenchen.de/aktuelles/termine/ringvorlesung_2021-22/index.html

- Profesor: Martin Wagendorfer

Thema der Übung sind die Anfänge der Numismatik im

späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Im Mittelpunkt stehen nicht die

Münzen selbst, deren fachgemäße Untersuchung von der modernen Numismatik zu

leisten ist, sondern Quellen, die über frühe Münzsammler und Münzsammlungen

bzw. über die Beschäftigung mit Münzen Auskunft geben, d.h. Inventare, Briefe,

Schenkungs- und Einkaufslisten, historiographische Werke usw. Durch die

Interpretation dieser Quellen im Kontext ihrer Zeit soll untersucht werden, wer

die ersten Münzsammler waren, welchen sozialen und bildungsgeschichtlichen

Hintergrund sie hatten, aus welchen Motiven heraus sie sich mit Münzen

beschäftigten und wie sie mit ihrer Sammlung umgingen.

- Profesor: Martin Wagendorfer

Derzeit entsteht bei den MGH die Edition der

Urkunden Kaiser Heinrichs V. An ausgewählten Beispielen dieser Edition wird in

die praktische Arbeit und die Probleme der Diplomatik eingeführt. Zur Anwendung

kommen dabei die grundwissenschaftlichen Disziplinen der Paläographie (Schriftkunde),

Diplomatik (Urkundenlehre), Sphragistik (Siegelkunde), Chronologie

(Zeitrechnung) und des mittelalterlichen Lateins.

- Profesor: Stefan Petersen

Im Zeitalter der Informationsgesellschaft haben sich Medienlandschaft und Wissenschaft entscheidend verändert. Auch die geisteswissenschaftlichen Disziplinen ziehen in Quellen und Methoden einen entscheidenden Vorteil aus dem technologischen Fortschritt. Diese Übung zielt darauf ab, (angehenden) Historikern einen Überblick der für wissenschaftliches Arbeiten relevanten digitalen Landschaft zu vermitteln und vor dem Hintergrund der Informatik praktische Erfahrungen für Studium und Forschung zu bieten.

Beginnend mit den Grundlagen der Datenhaltung (Zeichenkodierung, Unicode, Dateiformate) und Digitalisierung von Text und Bildern (Photoshop, Tagging, OCR) sowie dem sinnvollen Einsatz von Textverarbeitung (Formatvorlagen, Register und Verzeichnisse) mit einer Einführung in LaTeX im Vergleich zu Microsoft Word, entwickeln wir Methoden und Strategien, um im Internet Quellen, Ideen und Literatur zu finden und zu verwalten. Im Bereich der Datenbanken befassen wir uns zunächst mit dem relationalen Modell (Datenstrukturierung, SQL und Tabellen), dann mit Graphdatenbanken (am Beispiel von Neo4j und Cypher), und schließlich mit der Auszeichnung von Dokumenten mit Baumstruktur (Fußnoten und Apparate am Beispiel der Edition von Urkunden oder Inschriften, mit Einführung in XML unter Beachtung von Standards wie TEI und Verwendung von Stylesheets und Transformationen). Abschließend beschäftigen wir uns mit der Präsentation von Forschungsergebnissen im Internet (mit Einführung in HTML, CSS, PHP und Javascript am Beispiel von Kartendiensten wie Google Maps) sowie der elektronischen Publikation und Druckvorstufe (PDF) von Abschlussarbeiten und Buchprojekten. Die Beispiele stammen hauptsächlich aus dem Fächerkanon der Historischen Grundwissenschaften.- Profesor: Gerhard Schön

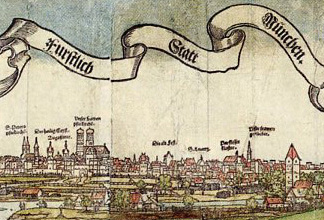

Karten und kartenverwandte Darstellungsformen (wie Globen und Reliefs) spielen seit jeher im Leben der Menschen eine wichtige Rolle, stellt doch der geographische Raum neben den darin handelnden Personen und der Zeit eine Grundbedingung des Entstehens von Historie dar. Die Geschichte der Kartographie beschäftigt sich als Teil der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte mit der Erforschung und Beschreibung von Altkarten.

Die Blockveranstaltung soll dazu dienen, den Teilnehmenden anhand von ausgewählten Beispielen einen Überblick über die Geschichte dieser Disziplin im Wandel der Zeiten (von der Antike bis in die Neuzeit) zu vermitteln. In zahlreichen Übungen wird das Lesen von Altkarten, kartenverwandten Darstellungsformen und schriftlichen Dokumenten dazu (das heißt Karteninterpretation und Kartenanalyse) behandelt werden. Hierzu ist zudem (sofern es die Corona-Lage zulässt) ein Besuch in der Abteilung Altes Buch der Universitätsbibliothek der LMU in Kleinstgruppen vorgesehen, wo die Teilnehmenden wertvolle Originale (u. a. aus dem umfangreichen Nachlass des Kartographiehistorikers Friedrich Kunstmann, 1811–1867) betrachten können. Einige dieser bislang in der Forschung unbekannten Dokumente können durch die Studierenden individuell bearbeitet und ausgewertet werden; das Ergebnis wird der Öffentlichkeit in einer Ausstellung in der UB vorgestellt, die von Februar bis Anfang Mai 2022 stattfinden soll.

In der Veranstaltung werden einschlägige Hilfsmittel und die fachspezifische Terminologie, welche die kartographischen Quellen betrifft, näher vorgestellt. Zudem werden die Teilnehmenden zur Vorbereitung der Exposition eine kurze Einführung in das Ausstellungsmanagement erhalten. Interesse und rege Mitarbeit (auch beim Auf- bzw. Abbau der Ausstellung) wird vorausgesetzt.- Profesor: Thomas Horst

Das Römische Reich vollzog in der Zeit der Republik (510-27 v. Chr.) einen beispiellosen Aufstieg von einer Lokal- zur Weltmacht des Mittelmeerraumes. In der Kaiserzeit erweiterte sich dieser Herrschaftsbereich zwar ebenfalls, konsolidierte sich jedoch in den meisten Regionen. Quasi mit dem Beginn der Kaiserzeit zusammen fällt auch der Sieg Octavians, des späteren Kaisers Augustus, im römischen Bürgerkrieg nach der Eroberung des ptolemäischen Alexandria: Als Kleopatra (VII.), die letzte ptolemäische Herrscherin, vor den Truppen Octavians den Freitod wählte, begann die römische Herrschaft über Ägypten, die - mit Ausnahme weniger Jahre im späten 3. und frühen 7. Jh. - für knapp 670 Jahre unerschüttert blieb.

Von anderen Provinzen des Römischen Reiches unterscheidet sich Ägypten aus Forschungsperspektive vor allem durch den Umstand, dass sich aus dieser Provinz hunderttausende von Papyri erhalten haben. Diese Quellen erlauben uns ein einzigartig detailliertes Bild der antiken Welt aus der Perspektive auch von Personen außerhalb einer kleinen Elite - in die Netzwerke und alltäglichen Prozesse römischer Herrschaftspraxis und provinzialen Lebens in Ägypten. In der Forschung galt die Provinz Ägypten einst als „Sonderfall“, als kaiserlicher Privatbesitz abseits der normalen römischen Provinzverwaltung, und die papyrologische Dokumentation daher sozusagen als Kuriosum und nur am Rande relevant für das Studium der Römischen Geschichte. Diese Ansicht ist lange überholt und Historiker:innen haben die Relevanz der Papyri für das Verständnis der römischen Provinzialgeschichte vielfach erkannt und demonstriert: Zunehmend erscheinen historische Arbeiten auch von Nicht-Papyrolog:innen, welche die Papyri für die Bearbeitung übergreifender historischer Fragestellungen heranziehen und in denen Ägypten als (außergewöhnlich gut dokumentiertes) Beispiel einer römischen Provinz analysiert wird.

Angesichts dieser Tendenz möchte die Übung über zwei ineinandergreifende Ansätze Studierenden den Reichtum der Papyri zugänglich machen und sie in die Lage versetzen, dieses im Bereich der Antike unvergleichlich umfangreiche und nach wie vor stetig wachsende Quellencorpus für ihre Arbeit zu nutzen:

Thematisch wird das Leben der römischen Bürger:innen, alexandrinischen Bürger:innen, Polis-Griech:innen, Jud:innen sowie der großen Mehrheit der Ägypter:innen unter römischer Herrschaft im Zentrum stehen. Hierbei werden Fragen nach der römischen Herrschaftsausübung durch Verwaltung, Militär und Justiz ebenso behandelt wie solche nach dem Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungs-(oder vielmehr: Status-)Gruppen und kulturellen Transferprozessen, der Beziehung zwischen staatlicher Verwaltung und Individuum, wirtschaftlichen Prozessen sowie sozialen Strukturen.

Methodisch wird die Übung vor allem die Arbeit mit den Papyri, auch im Zusammenspiel mit anderen Quellengattungen, umfassen, wobei altsprachliche Kenntnisse explizit nicht vorausgesetzt werden. Zentrale Inhalte sind die Lektüre und Interpretation papyrologischer Quellen, der Umgang mit papyrologischen Editionen, Kommentaren und Datenbanken sowie die Diskussion historisch-papyrologischer Fachliteratur.

- Profesor: Matthias Stern

Für die historische Forschung in älteren

Originalquellen ist das flüssige Lesen deutscher Handschriften Voraussetzung.

Die nicht einfache „Deutsche Schrift“ des 18. bis 20. Jahrhunderts üben wir am

Beispiel archivalischer Originaldokumente ein. Im Mittelpunkt steht das

Inventar als Schriftguttyp der Verwaltung: Vom Mobiliar eines Bauernhofes, der

Innenausstattung eines Gefängnisses bis zu den letzten Habseligkeiten einer

Selbstmörderin – von amtlichen Schreibern fein säuberlich inventarisiert und

beschrieben wurden Gegenstände in den verschiedensten Konstellationen. Neben

der reinen Entzifferung werden auch Fragen der Quellenkunde und Quellenkritik

amtlicher Unterlagen, der Verwaltungsgeschichte, aber auch der materiellen

Kultur gestreift. Damit sollen Schwellenängste gegenüber dem in Archiven

lagernden Grundmaterial historischer Forschung abgebaut werden – und den

Teilnehmern vielleicht sogar Anregungen für eigenes Forschen und Recherchieren

in gegeben. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, wohl aber regelmäßige und

aktive Teilnahme.

- Profesor: Julian Holzapfl

|

Am Beispiel der bayerischen Verhältnisse werden die Grundstrukturen neuzeitlichen Münz- und Geldwesens behandelt, wobei sich der Bogen vom Aufbau eines neuzeitlichen Nominalsystems im frühen 16. Jahrhundert bis ins 19. oder 20. Jahrhundert erstreckt. Bildmaterial sowie Vorlage und Untersuchung von Originalmünzen, Lektüre schriftlicher Quellen und Referate der TeilnehmerInnen ermöglichen insbesondere auch Anfängern einen Einstieg in die Münzgeschichte der Neuzeit. Sollte eine Durchführung als Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, ist eine digitale Durchführung an den genannten Terminen sowie an den jeweils darauffolgenden Samstagen in kleineren Einheiten geplant.

|

- Profesor: Hubert Emmerig

Im ersten Teil der Veranstaltung sollen die schriftlichen Zeugnisse des Mittelalters allgemein kategorisiert, methodisch erfasst und im zeitlichen Wandel betrachtet werden. Er dient der Einführung in die Grundbegriffe, Arbeitsmethoden und Hilfsmittel der Historischen Grundwissenschaften, die sich aus etablierten wie jungen Forschungszweigen zusammensetzen. Jedes Fach ist für sich autonom und erfordert eigene Fragestellungen und Methoden. Der Kurs beschäftigt sich mit der Diplomatik (Urkundenlehre) und der Paläographie (Lehre der Entwicklung der lateinischen Schrift), die zu den klassischen Disziplinen der Historischen Grundwissenschaften zählen und den Schwerpunkt des Basiskurses bilden. Ferner gilt die Betrachtung den eng mit diesen Kernfächern in Zusammenhang stehenden Forschungsbereichen Chronologie (Zeitrechnungslehre), Sphragistik (Siegelkunde) sowie der an der hiesigen Abteilung besonders gepflegten, jungen Disziplin der Epigraphik (Inschriftenkunde) des Mittelalters und der Neuzeit.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellen ausgewählte Schriftzeugnisse aus der Stadt München die Referatsthemen, die nach allgemein historischen wie grundwissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten sind.

- Profesor: Franz Bornschlegel