- Teacher: Franziska Davies

Theorie- und Methodenteil: Im Seminar sollen die methodischen und analytischen Grundlagen der Area Studies diskutiert und danach gefragt werden, welche neue Perspektiven der Erkenntnis – besonders in Bezug auf das östliche Europa – sie bieten können. Zudem sollen die verschiedenen am Studiengang beteiligten geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen berücksichtigt und ihre spezifischen Zugänge betrachtet werden. Welche Theorien und welche Paradigmen waren und sind für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Osteuropa maßgeblich und welche Wandlungen lassen sich diesbezüglich feststellen? Durch die Diskussion solcher Fragen sollen die Entwicklungen der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften fächerübergreifend analysiert werden. Zugleich will der Kurs praktische Aspekte wissenschaftlichen Schreibens behandeln, die fächerübergreifend relevant sind.

Rechercheteil: Der praktische Teil der Veranstaltung dient der Aneignung von „Informationskompetenz“ bzw. „library literacy“ im Bereich Osteuropa. Welche einschlägigen Informationsquellen (Bibliotheken, Archive, Internet) gibt es in- und außerhalb Deutschlands? Für welche Fragestellungen sind welche Findmittel (Kataloge, Repertorien, Volltextdatenbanken, Suchmaschinen u.a.) zu wählen? Wie sind diese Findmittel effizient und sachgerecht zu nutzen? Der Schwerpunkt wird hierbei auf der Nutzung elektronischer Medien liegen, es werden auf die Interessen der Teilnehmer*innen abgestimmte Übungsaufgaben verteilt.

- Teacher: Marie-Janine Calic

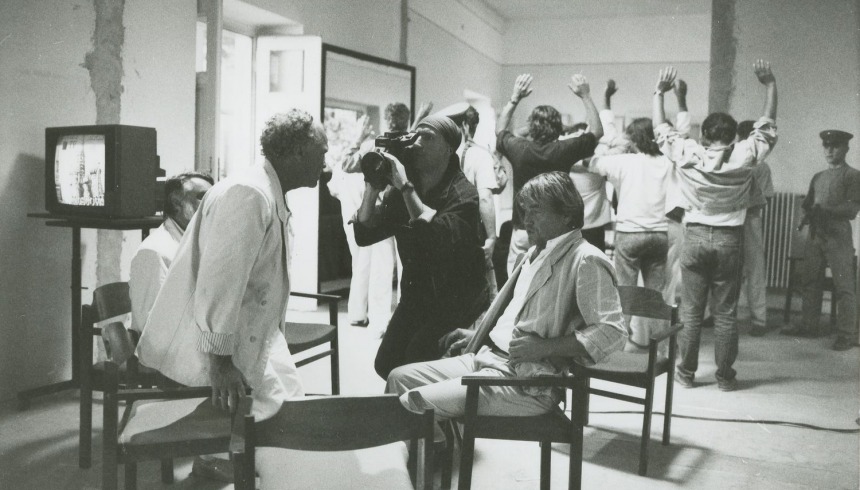

Die Vorlesung bietet eine Einführung ins Studium der Geschichte Ungarns in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unter anderem werden die unmittelbare Nachkriegszeit, der Aufbau des Kommunismus, der Personenkult von Mátyás Rákosi, die Revolution von 1956, die Wohlfahrtsdiktatur der Kádár Epoche und die Wendezeit behandelt. Der Kurs beschäftigt sich mit Fragestellungen der Politik-, Kultur- und Alltagsgeschichte und betrachtet die ungarische Geschichte im breiteren Zusammenhang der Geschichte Europas bzw. des Kalten Krieges. Ungarische Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich.

Empfohlene Literatur: Klimo, Árpád von: Ungarn seit 1945. Göttingen 2006

Bildquelle: Der Erste Mai, 1964, Fortepan/Nagy Gyula

- Teacher: Helena Tóth

- Teacher: Helena Tóth

This course aims at exploring the intersection of art and politics in cinema in Communism in East and Central Europe. The first half of the course analyses the mechanisms of propaganda and censorship through case studies from the early Soviet Union through to the fall of the Iron Curtain in Eastern and Central Europe, exploring both the extent and the limitations of the use of cinematography to create a Communist body politic. The second half of the course examines a selection of movies from Czechoslovakia, Hungary, Poland and Yugoslavia as cinematographic depictions of the experience of living in Communist societies, and their reception domestically and abroad.

Knowledge of East European languages is not required for the course.

Recommended reading:

Anikó, Imre: East European Cinemas. New York 2005.

Iordanova, Dina: Cinema of the Other Europe: The Industry and Artistry of East Central European Film. London 2003.

Lars Karl and Pavel Skopal (Hrsg.): Cinema in Service of the State: Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945-1960. New York 2015.

- Teacher: Helena Tóth

Online-Ringvorlesung

Moldau. Eine geteilte Geschichte

Wintersemester 2022/23, donnerstags, 16–18 Uhr, online

Veranstalter:

Dr. Florian Kührer-Wielach (IKGS München/LMU München),

Prof. Dr. Kurt Scharr (Universität Innsbruck/Osteuropazentrum),

PD Dr. Tobias Weger (IKGS München/LMU München)

in Zusammenarbeit mit dem Moldova Institut Leipzig.

Kontakt: kuehrer@ikgs.de | Zum Konzept

- Teacher: Florian Kührer-Wielach

- Teacher: Tobias Weger

- Teacher: Andreas Renner

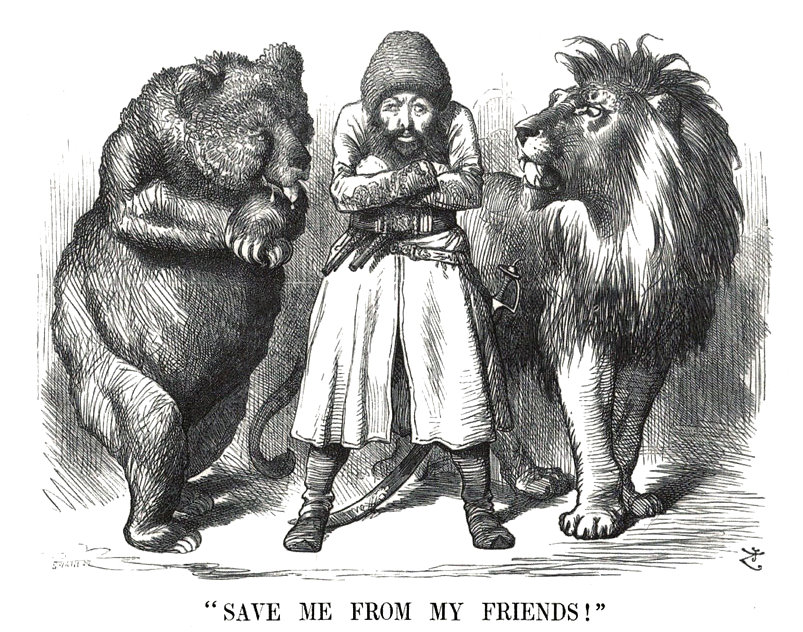

Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine sind die Tschetschenienkriege wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten. Den Ersten Tschetschenienkrieg (1994-96) löste die proklamierte Unabhängigkeit Tschetscheniens aus, der zweite dauerte von 1999 bis 2009 und wurde mit derselben Brutalität geführt, wie wir sie heute in der Ukraine beobachten können. Das Verhältnis zwischen Russland und Tschetschenien ist nicht erst seit dem Zerfall der Sowjetunion problematisch, sondern begann mit der russischen Eroberung des Nordkaukasus im 19. Jahrhundert; setzte sich mit der erzwungenen Eingliederung der kaukasischen Bergvölker in die Sowjetunion fort; beinhaltet die Verschleppung der vermeintlich mit den Nazis kollaborierenden Tschetschenen nach Zentralasien und umschließt auch die radikale Islamisierung einiger Tschetschenen in der post-sowjetischen Zeit. Gleichzeitig wandelte sich Russland in der Zeit der Tschetschenienkriege in seine heutige illiberale Regierungsform – einen ersten traurigen Höhepunkt hatte sie im Mord an der Journalistin Anna Politkowsjaka, die kritisch über den Krieg berichtete.

In diesem Basiskurs ergründen wir die konfliktreiche Geschichte der Tschetschenen als Volk im Zarenreich, der Sowjetunion und der post-sowjetischen Zeit. Zugleich verbinden wir sie mit Meilensteinen der Geschichte des Raumes, sodass der Kurs zugleich eine Einführung in die russische Imperiengeschichte bietet.

Literatur:

Politkowsjaka, Anna: Tschetschenien. Die Wahrheit über den Krieg, Köln, 2003; Gammer, Moshe: The Lone Wolf and the Bear. Three Centuries of Chechen Defiance of Russian Rule. London, 2006; Perović, Jeronim: Der Nordkaukasus unter russischer Herrschaft. Geschichte einer Vielvölkerregion zwischen Rebellion und Anpassung, Köln u.a., 2015.

- Teacher: Helena Holzberger

In der Krise. Russland im 17. Jahrhundert,

Mi 8-11 Uhr, Amalienstr. 52 / K 401

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts geriet das Moskauer Reich in die schwerste innere Krise seiner noch jungen Geschichte. Dauerfehden zwischen den mächtigen Fürsten- und Bojarengeschlechtern, Aufstände, Hungersnöte, Angriffe von außen und die Besatzung durch Polen erschütterten das Land. Im Seminar werden wir die Ursachen und die Folgen dieser Erosionsprozesse analysieren, die als „Zeit der Wirren“ in die Geschichtsschreibung eingegangen ist. An den Reaktionen auf die Festschreibung der Leibeigenschaft (1648) und die Kirchenspaltung der orthodoxen Kirche (1667) werden wir sehen, dass der Eindruck in krisenhaften Zeiten zu leben, bei den Zeitgenossen auch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht abnahm. Gleichzeitig werden wir in der Lehrveranstaltung die traditionelle Interpretation dieser Epoche als große Krise hinterfragen. An konkreten Fallbeispielen werden wir den dynamischen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft thematisieren, der den Aufstieg Russlands zu einer Weltmacht ermöglichte.

Prüfungsleistung: Referat, Hausarbeit, Klausur

Literatur: Kotilaine, Jarmo: Modernizing Muscovy. Reform and social change in seventeenth-century Russia. London 2004 (= Routledge Curzon studies on the history of Russia and Eastern Europe, Bd. 1).

- Teacher: Julia Herzberg

Throughout the nineteenth-century, religious groups typically viewed nationalism—paired with the threat of revolution—with suspicion. Yet in the twentieth century and the contemporary world, religious groups often ally with nationalist political actors. This course examines this radical transformation, studying the historical conditions under which religion and nationalism fuse and split, highlighting the constantly evolving relationship of nationalism and Christianity in East Central Europe (primarily today’s Czechia, Hungary, Poland, and Slovakia) in the late nineteenth and twentieth centuries. Readings include Paul Hanebrink on Christian Hungary and antisemitism, Cynthia Paces on religious memory in Prague, and Brian Porter-Szucs on Polish Catholicism among others.

- Teacher: Jared Warren

- Teacher: Matthias Melcher

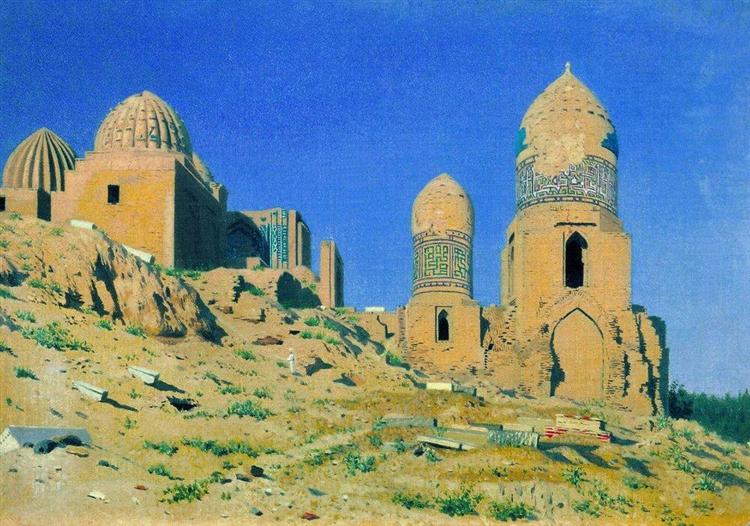

Reiseberichte bieten Historiker:innen eine komplexe Quelle mit enormen Potential, das es mit den richtigen Methoden zu erschließen gilt. Sie geben nicht nur Auskunft über den beschriebenen Raum, sondern ermöglichen auch tiefen einen Blick in die Gesellschaft ihrer Verfasser:innen. Ein wunderbares Beispiel sind die zahlreichen Reiseberichte von deutsch- und englischsprechenden Reisenden aus dem russischen Zentralasien. Fast alle bereisten den „russischen Orient“ um die „Modernisierungsleistungen“ der Russen in Zentralasien zu begutachten. Im Kurs werden wir ausgewählte Reiseberichte kritisch lesen und kontextualisieren. Dabei beschäftigen wir uns nicht nur grundsätzlich mit der Quellenart und wo sie zu finden ist, sondern auch mit einigen wichtigen Theorien für ihre Analyse, z.B. dem Orientalismus. Zur Lektüre stehen u.a. Reiseberichte des zentraleuropäischen Orientalisten Arminius Vambery, der 1863 als Derwisch verkleidet durch Zentralasien reiste, deutscher Öl-Industriellen um 1900, englischer Feministinnen der ersten Welle, Kommunisten und Nazis, Afro-Amerikaner und Fotografinnen in der Zwischenkriegszeit. Lektüre: Greene, Nile (Hrsg.): Writing Travel in Central Asian History, Bloomington, 2014. Prüfungsform im BA und LA und GSP: RE |

- Teacher: Helena Holzberger