Handschriften gehören zu den faszinierendsten

Objekten, die sich aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit erhalten haben.

Eine besondere Bedeutung erlangen sie im Humanismus, da die Humanisten ein

besonders enges Verhältnis zum Buch hatten. Die Vorlesung stellt berühmte

Codices aus der Zeit vom 14. bis zum frühen 16. Jahrhundert im humanistischen

Kontext vor und erläutert, warum sie für die grundwissenschaftliche und auch

generell für die mediävistische bzw. Humanismus-Forschung so wichtig sind und

worauf ihre Bekanntheit fußt (Buchschmuck, Inhalt, Besitzgeschichte und spätere

Verwendung der Handschrift etc.). Auf diese Art und Weise sollen bestimmte

Aspekte der humanistischen Kultur anhand dieser Objekte exemplarisch behandelt

werden.

- Enseignant: Martin Wagendorfer

Wissentlich verbreitete Falschmeldungen dienen der

politischen Propaganda, sind gezielte Strategie der Desinformation und

beeinflussen politische Entscheidungen. Nicht nur die Gegenwart, auch das

Mittelalter bietet zahllose Beispiele für den manipulativen Umgang des Menschen

mit dem Wahrheitsbegriff. Wie lässt sich mit Hilfe der grundwissenschaftlichen

Disziplinen der Diplomatik, Paläografie, Sphragistik und Chronologie die

Authentizität historischer Quellen überprüfen? Was war die Motivation der

mittelalterlichen Fälscher? Und was passierte mit Fälschern, sofern deren Tun

überhaupt zeitnah entdeckt wurde? Die Übung bietet unter anderem die

Möglichkeit, anhand der Erkenntnisse der großen Regesten-Werke (Regesta

Imperii) und kritischen Urkunden-Editionen (MGH) Fälschungsmerkmale an vorgeblichen

Kaiser- und Königsurkunden nachzuvollziehen. Gelesen werden vor allem Urkunden,

aber auch Gerichtsprotokolle.

- Enseignant: Susanne Wolf

Ü Die Latinität des Mittelalters und der Frühen Neuzeit - Eine Einführung mit Lektüreübungen (09126)

Die lateinische Sprache, in der die meisten

mittelalterlichen und auch viele neuzeitliche Quellen abgefasst sind, stellt

erfahrungsgemäß eine gewisse Hemmschwelle bzw. Eingangshürde bei der

Beschäftigung mit diesen Quellen dar, zumal typisch mittelalterliche Quellen

wie Urkunden oder hagiographische Texte auch eine eigene Herangehensweise

verlangen. Die Lehrveranstaltung hat das Ziel, diese Hemmschwelle abzubauen und

in den adäquaten Umgang mit diesen Quellen einzuführen. Zunächst soll ein

kurzer Überblick über die Geschichte der Disziplin Mittel- und Neulatein

gegeben werden, anschließend werden die wichtigsten Hilfsmittel für die

Übersetzung lateinischer Quellen sowie ihre richtige Benützung vorgestellt. Im

Hauptteil der Veranstaltung sollen dann gemeinsam exemplarische Texte gelesen

werden, an denen die Eigenheiten des mittelalterlichen und neuzeitlichen Latein

sowie bestimmter Quellengattungen aufgezeigt werden sollen.

- Enseignant: Martin Wagendorfer

Als Alexander „der

Große“ 323 v. Chr. starb, hinterließ er seinen Heerführern ein Weltreich nie

zuvor gesehenen Ausmaßes. Auf dessen Boden etablierten sich nach Alexanders

Tod, infolge der sog. Diadochenkriege, die hellenistischen Nachfolgereiche – eines

davon war das Reich des Ptolemaios in Ägypten. Ptolemaios legte die Grundlage

für eine griechisch-makedonische Herrscherdynastie, die bis zur Eroberung

Ägyptens durch Octavian/Augustus im Jahre 30 v. Chr. Bestand haben sollte. Die

letzte Herrscherin dieser Linie war Kleopatra VII., die berühmte „Kleopatra“.

In diesen knapp dreihundert Jahren zog es zahlreiche Griechen und Makedonen

(und andere) in das Land am Nil. Griechische und ägyptische Kultur

beeinflussten sich gegenseitig. Die Ptolemäer wurden als Pharaonen verehrt und

doch soll Kleopatra, die letzte dieser Dynastie, die erste ihrer Linie gewesen

sein, die des Ägyptischen kundig war. Das neugegründete Alexandria wurde eines,

wenn nicht das kulturelle Zentrum der griechischen „Oikoumene“ im Mittelmeerraum.

Das Griechische wurde Verwaltungssprache (und blieb dies knapp 1000 Jahre lang,

noch unter römischer Herrschaft). Manche Ägypter lasen Homer und gaben sich griechische

Namen. Können wir hier von einer „Mischkultur“ (Droysen) sprechen oder lassen sich

diese Verhältnisse doch eher in Richtung von „Parallelgesellschaften“

interpretieren?

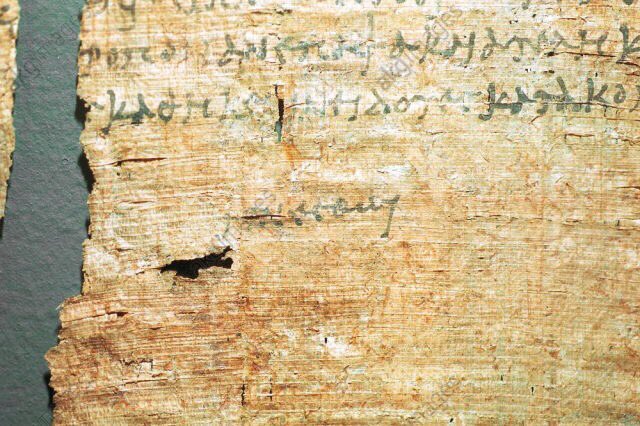

In der Übung werden wir einerseits den politischen Hintergrund der Entwicklung des Ptolemäerreiches, vor allem dessen Beziehungen zum griechischen Mutterland, den anderen alexandrinischen Nachfolgereichen und zuletzt mit Rom untersuchen. Andererseits werden wir uns aber vor allem dem Alltagsleben jener Epoche zuwenden, was nicht zuletzt durch den Umstand möglich wird, dass sich in Ägypten die Papyri erhalten haben, die uns nicht von der großen Politik, sondern ganz unmittelbar von Angelegenheiten des täglichen Lebens berichten. Der Einfluss griechischer Kultur und Institutionen ermöglicht uns somit auch den Blick auf Prozesse, die ähnlich auch in anderen griechisch geprägten Regionen des Mittelmeerraumes abgelaufen sein müssen, von denen wir von dort aber kaum Kenntnis haben. So präsentiert sich uns das ptolemäische Ägypten in einer Vielschichtigkeit und Eindringlichkeit, wie sie in der antiken griechischen Welt sonst beispiellos sind.

Thematisch wird das Leben der Griech:innen (und Makedon:innen) sowie der großen Mehrheit der Ägypter:innen unter griechisch-makedonischer Herrschaft im Zentrum stehen. Hierbei werden Fragen nach der hellenistischen Herrschaftspraxis durch Verwaltung, Militär und Justiz ebenso behandelt wie solche nach dem Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungs- oder Statusgruppen und kulturellen Transferprozessen, der Beziehung zwischen Staat und Individuum, wirtschaftlichen Prozessen sowie sozialen Strukturen.

Methodisch im Zentrum stehen die Lektüre und Interpretation papyrologischer Quellen, der Umgang mit papyrologischen Editionen, Kommentaren und Datenbanken sowie die Diskussion historisch-papyrologischer Fachliteratur.

Altsprachliche Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt; vielmehr möchte die Übung gerade auch vermitteln, dass und wie man auch ohne Griechischkenntnisse aus papyrologischen (und anderen) Quellen Nutzen ziehen kann.

- Enseignant: Matthias Stern

Die Veranstaltung soll einen Überblick über die Kaiser- und Königsurkunden der „deutschen“ Herrscher im Früh- und Hochmittelalter geben. Im Mittelpunkt der Übung stehen hierbei – nach einer kurzen Einführung in die Diplomatik (Urkundenlehre), eine der grundlegenden Disziplinen der Historischen Grundwissenschaften, – die lateinischen Urkunden, beginnend mit den merowingischen Königsurkunden, den Zäsuren unter Ludwig dem Deutschen, der weiteren Entwicklung unter den Ottonen, Saliern bis hin zu den Urkunden der Staufern, ihr Erscheinungsbild (äußere Merkmale), ihre Bestandteile (innere Merkmale) und natürlich auch die Kanzlei, die für die Erstellung der Urkunden zuständig war.

Des Weiteren befassen wir uns mit der Frage: was steht in diesen Dokumenten? Hierzu ist die Bereitschaft sich auf ein fremdes Schriftbild einzulassen dringend erforderlich; um die Inhalte der Urkunden zu verstehen, sind darüber hinaus (Grund-)Kenntnisse in Latein mehr als hilfreich, vor allem, da wir die Urkunden lesen (transkribieren) und übersetzen werden!

Abschließend widmen wir uns der heutigen Bearbeitung von Urkunden: wie werden diese mittelalterlichen Quellen jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? Wie werden sie bearbeitet? Am Ende des Semesters ist zusätzlich ein Besuch im Bayerischen Hauptstaatsarchiv geplant.

- Enseignant: Franz Bornschlegel

- Enseignant: Kathrin Gutermuth

Die karolingischen Kapitularien belegen deutlich die münzpolitischen Absichten der Herrscher und deren Handeln auf diesem Gebiet. Die Münzfunde sind eine Quellengattung, die uns darüber Auskunft geben kann, ob dieses absichtsvolle Handeln Erfolg hatte.

Auf der Grundlage dieser beiden Quellengruppen werden wir uns damit auseinandersetzen, welches Bild die heutige Forschung vom Geldwesen der karolingischen Epoche gewonnen hat.

- Enseignant: Franz Bornschlegel

- Enseignant: Hubert Emmerig

Die noch junge Wissenschaft der mittelalterlichen

und neuzeitlichen Epigraphik hat innerhalb der letzten 25 bis 30 Jahre eine

rasante Entwicklung erfahren, die sich im eifrigen Ausbau der europaweiten

Editionen der Quelle Inschrift in nationalen Inschriftencorpora sowie in zahlreichen

schrift- und formularkundlichen Untersuchungen niederschlug. Trotz vielfältiger

in- und ausländischer Aktivitäten bleibt die Erstellung einer

gesamteuropäischen Epigraphik für viele Inschriftenarten weiterhin ein

Desiderat der Forschung. Die Vorstellung eines einheitlichen

Entwicklungsverlaufes von Schrift und Formular, wie er über weite Strecken im

deutschen Sprachraum nachzuvollziehen ist, muss aus gesamteuropäischer Sicht

nicht selten modifiziert und korrigiert werden. Die an epigraphisch

Fortgeschrittene gerichtete Veranstaltung beschäftigt sich mit den

„Brennpunkten“ der epigraphischen Forschung und den Möglichkeiten und Grenzen

der regionalen und zeitlichen Einordnung von Inschriftendenkmälern anhand epigraphischer

Methoden.

- Enseignant: Franz Bornschlegel

Im Lektürekurs innerhalb des Master-Studiengangs

lesen die Studierenden selbständig wissenschaftliche Literatur, die zu den

Grundlagenwerken des Faches gehört oder einen besonderen Einfluss auf die

Forschung ausgeübt hat. Die Auswahl der Titel erfolgt in Absprache mit dem

Dozenten in der ersten Sitzung; in einer Zwischenbesprechung gegen Mitte des

Semesters können etwaig auftretende Fragen oder Probleme erörtert werden; in

der mündlichen Prüfung am Semesterende wird die Lektüre diskutiert.

- Enseignant: Martin Wagendorfer

Im ersten Teil der Veranstaltung sollen die schriftlichen Zeugnisse des Mittelalters allgemein kategorisiert, methodisch erfasst und im zeitlichen Wandel betrachtet werden. Er dient der Einführung in die Grundbegriffe, Arbeitsmethoden und Hilfsmittel der Historischen Grundwissenschaften, die sich aus etablierten wie jungen Forschungszweigen zusammensetzen. Jedes Fach ist für sich autonom und erfordert eigene Fragestellungen und Methoden. Der Kurs beschäftigt sich mit der Diplomatik (Urkundenlehre) und der Paläographie (Lehre der Entwicklung der lateinischen Schrift), die zu den klassischen Disziplinen der Historischen Grundwissenschaften zählen und den Schwerpunkt des Basiskurses bilden. Ferner gilt die Betrachtung den eng mit diesen Kernfächern in Zusammenhang stehenden Forschungsbereichen Chronologie (Zeitrechnungslehre), Sphragistik (Siegelkunde) sowie der an der hiesigen Abteilung besonders gepflegten, jungen Disziplin der Epigraphik (Inschriftenkunde) des Mittelalters und der Neuzeit.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellen ausgewählte Schriftzeugnisse aus der Stadt Augsburg die Referatsthemen, die nach allgemein historischen wie grundwissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten sind.- Enseignant: Franz Bornschlegel

Im Oberseminar wird über den Stand der laufenden

Bachelorarbeiten, Master-/Magister-arbeiten und Dissertationen berichtet; zudem

stellen Mitarbeiter und auswärtige Kollegen ihre Projekte vor. Geplant

sind außerdem zwei Ein-Tages-Exkursionen. Die Termine werden in der ersten

Sitzung noch bekannt gegeben.

- Enseignant: Franz Bornschlegel

- Enseignant: Martin Wagendorfer

Ziel der Lehrveranstaltung ist die Erschließung und

Aufarbeitung eines bisher noch nicht bearbeiteten Nachlasses eines vor allem

auf hilfswissenschaftlichem Gebiet tätigen Mediävisten aus der Zeit um 1900.

Dabei sollen hilfswissenschaftliche Methoden wie Regesten- und Editionstechnik

geübt werden. Vorgesehen sind zwei eintägige Exkursionen, um Arbeiten an den

Originalen zu ermöglichen (die Termine werden in der ersten Sitzung mitgeteilt).

- Enseignant: Martin Wagendorfer