Im Lektürekurs innerhalb des Master-Studiengangs lesen die Studierenden

selbständig wissenschaftliche Literatur, die zu den Grundlagenwerken des

Faches gehört oder einen besonderen Einfluss auf die Forschung ausgeübt

hat. Die Auswahl der Titel erfolgt in Absprache mit dem Dozenten; in

einer Zwischenbesprechung gegen Mitte des Semesters können etwaig

auftretende Fragen oder Probleme erörtert werden; am Semesterende wird

die Lektüre diskutiert.

- Учитель: Franz Bornschlegel

Augsburg entwickelte sich bereits in der römischen Antike zu einem

bedeutenden wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum nördlich der Alpen.

Das kulturelle Erbe der einstigen Hauptstadt der Provinz Raetia Secunda

wirkte bis weit in das Mittelalter hinein. Die Renaissance mit der

bewussten Wiederentdeckung der römischen Antike erfolgte im deutschen

Sprachraum nirgendwo früher und nachhaltiger als in Augsburg. Der reiche

Inschriftenbestand der Stadt ermöglicht vielfältige Einblicke in die

sozialen wie religiösen Strukturen der Stadt. Unser Bearbeitungsfeld

privater wie öffentlicher Inschriften reicht von frühester Zeit bis zur

Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert. Der Kurs vermittelt bzw. vertieft

grundlegende Arbeitstechniken der römischen bzw. mittelalterlichen

Epigraphik und setzt diese zu konkreten historischen Fragestellungen in

Bezug. Insgesamt sollen die vielfältigen Ansätze und

Erkenntnismöglichkeiten des Umgangs mit Inschriften erfahrbar werden.

- Учитель: Franz Bornschlegel

- Учитель: Christian Reitzenstein-Ronning

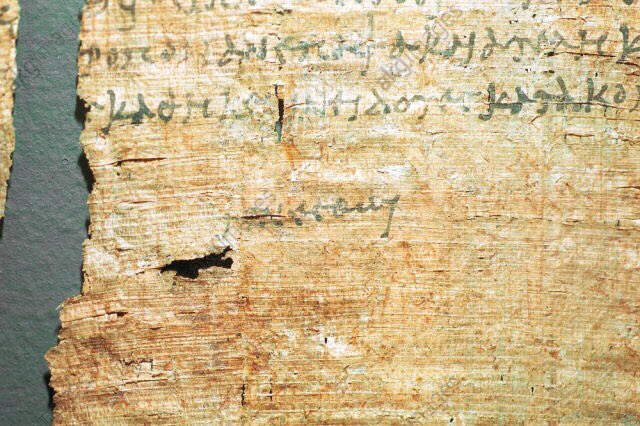

Die dokumentarischen Papyri, die zumeist aus dem griechisch-römischen Ägypten stammen, stellen unter den Quellen zur Antike eine Besonderheit dar. Als Zeugnisse des alltäglichen Lebens beleuchten diese Dokumente (private Briefe, Verträge, Amtsakten, geschäftliche Notizen und vieles mehr) solche Lebensbereiche der Menschen und deren Gemeinschaften, für die uns aus anderen Regionen der griechischen und römischen Antike schlichtweg die Quellen fehlen. Im Gegensatz zur Welt der hohen politischen Geschichtsschreibung, der heroischen Epen und der philosophischen Traktate begegnen uns hier die Belange und Sorgen der einfachen Bevölkerung. Zugleich kann mithilfe des umfangreichen Aktenmaterials aus den Amtsstuben auch das Wirken des Herrschaftsapparates der hellenistischen und römischen Herrscher:innen direkt in den Städten und Dörfern erforscht werden. Allerdings stellen die Papyri aufgrund der speziellen Überlieferungslage und der in den Texten verwendeten individuellen Handschriften auch besondere Anforderungen an ihre Bearbeiter:innen.

In der Veranstaltung sollen die Teilnehmenden angeleitet werden, sich dieses vielseitige und stetig wachsende Quellencorpus (derzeit ca. 70.000 edierte gegenüber mehreren hunderttausend unedierten Papyri) über Leseübungen einerseits und die Praxis historischer Kommentierung andererseits zu erschließen. So stehen Einführungen in die verschiedenen Schriftformen auf dem Programm und es werden Grundfragen, Arbeitsweisen und Hilfsmittel der Papyrologie (v. a. spezifische Wörterbücher, Handbücher und Datenbanken) vorgestellt und deren Anwendung anhand der Arbeit an einzelnen Papyri praktisch eingeübt. Die Prüfungsleistung wird sich voraussichtlich (in Abwägung der Sprachkenntnisse der einzelnen Teilnehmenden) vornehmlich auf die Kommentierung beziehen.

Sie werden sich anhand Ihres Papyrus einen bestimmten Themenbereich des

griechisch-römischen Ägypten und der antiken Welt mithilfe der Lektüre

und Kommentierung individueller dokumentarischer Papyri erschließen. Die

genaue Durchführung wird von der Zahl der Teilnehmenden abhängen, doch

ist geplant, dass sich die einzelnen Sitzungen aus zwei in etwa gleichen

Teilen zusammensetzen werden: einerseits gemeinsames Lesen von Papyri

im griechisch-handschriftlichen Original anhand gedruckter und digitaler

Abbildungen, um nach und nach ein Auge für verschiedene Schriftformen

aus unterschiedlichen Epochen zu gewinnen, andererseits das Erlernen der

Praxis historischer Kommentierung von Papyri mithilfe der verschiedenen

Arbeitsinstrumentarien an konkreten, bereits übersetzten Einzeltexten.

- Учитель: Matthias Stern

Im Zeitalter der Informationsgesellschaft haben sich Medienlandschaft und Wissenschaft entscheidend verändert. Auch die geisteswissenschaftlichen Disziplinen ziehen in Quellen und Methoden einen entscheidenden Vorteil aus dem technologischen Fortschritt. Diese Übung zielt darauf ab, (angehenden) Historikern einen Überblick der für wissenschaftliches Arbeiten relevanten digitalen Landschaft zu vermitteln und vor dem Hintergrund der Informatik praktische Erfahrungen für Studium und Forschung zu bieten. Beginnend mit den Grundlagen der Datenhaltung (Zeichenkodierung, Unicode, Dateiformate) und Digitalisierung von Text und Bildern (Photoshop, Tagging, OCR) sowie dem sinnvollen Einsatz von Textverarbeitung (Formatvorlagen, Register und Verzeichnisse) mit einer Einführung in LaTeX im Vergleich zu Microsoft Word, entwickeln wir Methoden und Strategien, um im Internet Quellen, Ideen und Literatur zu finden und zu verwalten. Im Bereich der Datenbanken befassen wir uns zunächst mit dem relationalen Modell (Datenstrukturierung, SQL und Tabellen), dann mit Graphdatenbanken (am Beispiel von Neo4j und Cypher), und schließlich mit der Auszeichnung von Dokumenten mit Baumstruktur (Fußnoten und Apparate am Beispiel der Edition von Urkunden oder Inschriften, mit Einführung in XML unter Beachtung von Standards wie TEI und Verwendung von Stylesheets und Transformationen). Abschließend beschäftigen wir uns mit der Präsentation von Forschungsergebnissen im Internet (mit Einführung in HTML, CSS, PHP und Javascript am Beispiel von Kartendiensten wie Google Maps) sowie der elektronischen Publikation und Druckvorstufe (PDF) von Abschlussarbeiten und Buchprojekten. Die Beispiele stammen hauptsächlich aus dem Fächerkanon der Historischen Grundwissenschaften. |

- Учитель: Gerhard Schön

An ausgewählten Beispielen und in praktischen Übungen wird die Lesefähigkeit mittelalterlicher Originalquellen trainiert. Gleichzeitig wird ein Überblick über die Paläographie des Mittelalters vermittelt und in die Grundlagen der Editionstechnik eingeführt.

Die Übung wendet sich an Studierende im Masterstudium sowie Doktorandinnen und Doktoranden, die bereits über paläographische Grundkenntnisse verfügen. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Einführungsveranstaltung zu den Historischen Hilfswissenschaften sowie gute Lateinkenntnisse werden dementsprechend vorausgesetzt.

- Учитель: Stefan Petersen

Für die historische Forschung in älteren Originalquellen ist das flüssige Lesen deutscher Handschriften Voraussetzung. Die nicht einfache „Deutsche Schrift“ des 18. bis 20. Jahrhunderts üben wir am Beispiel archivalischer Originaldokumente zu lesen. Im Mittelpunkt werden Dokumente aus der amtlichen Schul- und Hochschulüberlieferung des Staatsarchivs München stehen: Von Probeaufsätzen über Schülerbeurteilungen und Zeugnissen bis hin zu Beschwerdebriefen von Eltern. Auch Fragen der historischen Quellenkritik sowie der Kulturgeschichte der (Hoch-)Schule als Ort der Autorität werden wir nachgehen. Damit sollen Schwellenängste gegenüber dem in Archiven lagernden Grundmaterial historischer Forschung abgebaut werden – und den Teilnehmern vielleicht sogar Anregungen für eigenes Forschen und Recherchieren in Archiven gegeben. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, wohl aber regelmäßige und aktive Teilnahme.

- Учитель: Julian Holzapfl

Lange bevor das gedruckte Wort viele Menschen erreichte, war es das geprägte Medium Münze, das Botschaften in Schrift und Bild verbreiten konnte. Schön anzusehen in Silber und Gold, zahlreich, extrem langlebig und weit verbreitet, stellt die Münze ein variables Untersuchungsobjekt dar. Die numismatische, d. h. münzkundliche Übung wird sich diesem besonderen Informationsträger theoretisch und vor allem praktisch widmen.

Mit Fokus auf der bayerischen Münzgeschichte soll das bunte Spektrum der Mittelalternumismatik beleuchtet werden: Münzen als Zahlungsmittel und Prestigeobjekt, Münzen als Medien, Münzherstellung und -verbreitung, Währungsgebiete und überregionale Kontakte etc. Ein zeitlicher Überblick von der Wiedereinführung und Professionalisierung der Münzprägung als Teil der ‚karolingischen Renaissance‘ bis hin zum Beginn ‚neuzeitlicher‘ Wirtschaftsverhältnisse wird geboten (wobei über die oftmals fraglichen Epochengrenzen hinausgeblickt werden soll).

Wichtigster Teil der Übung wird in der Praxis liegen: Wie und warum bestimmt man eine Münze oder einen ganzen Hortfund? Welche Erkenntnisse sind zu erwarten? Im Rahmen einer Exkursion soll in der Sammlung des Salzburg Museum sowie bei zwei Praxisterminen in der Staatlichen Münzsammlung München an Originalen gearbeitet werden. Dabei wird gezeigt, wie Berufsbilder und -chancen für Numismatiker*innen konkret aussehen und welche Institutionen in Bayern, Deutschland und international sich heute mit Münzen des bayerischen Mittelalters befassen. Nicht zuletzt wird ein Schwerpunkt auch auf Onlineangeboten und Datenbanken zum Fach Numismatik liegen, das sich durch einen frühen Start in die Digitalisierung und die Verwendung von Normdaten als überdurchschnittlich dynamisch in Sachen Digital Humanities profiliert hat.

- Учитель: Alexandra Hylla

Der Schwerpunkt dieser Übung liegt auf dem Erwerben und Vertiefen von Lesefertigkeiten. Ziel soll die Erleichterung von Quellenarbeit an Archivmaterial sein. Es werden hauptsächlich sogenannte Privaturkunden des bayerischen Raumes aus der Zeit zwischen 1400 und 1650 gelesen, die in den Archiven in großem Umfange vorhanden sind. Anhand der Beispiele soll die Entwicklung der Privaturkundenschrift von der Bastarda und der gotischen Kursive hin zur Kurrentschrift nachvollzogen werden. Die Sprache der Stücke wird überwiegend frühneuhochdeutsch sein. Inhalt der Übung ist zudem das Kürzungswesen, die Transkriptionsregeln sowie ein chronologischer Teil.

- Учитель: Ellen Bosnjak

Die Übung bietet eine Einführung in die praktische Arbeit und wissenschaftliche Methode der Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit anhand von Inschriftendenkmälern aus dem heutigen Bayern. Dabei soll ein Einblick in die Vielfalt des Inschriftenmaterials (Inschriften auf Bauwerken, Totengedächtnismalen, Glocken, Flurdenkmälern, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen) und in die zeitüblichen Schreibweisen und sprachlichen Ausdrucksformen gewährt werden sowie die grundlegenden Techniken der Inschriftenaufnahme vermittelt werden. Parallel dazu wollen wir ab Mitte des Semesters die erlernten Techniken zudem an ausgewählten Inschriftenoriginalen in Kirchen und Museen erproben.

- Учитель: Franz Bornschlegel

Die Veranstaltung dient zur Einführung in die Grundbegriffe, Arbeitsmethoden und Hilfsmittel der Historischen Hilfswissenschaften, die sich aus etwa einem Dutzend unterschiedlicher, etablierter wie junger Forschungszweige zusammensetzen. Jedes Fach ist für sich autonom und erfordert eigene Fragestellungen und Methoden. Zu den klassischen Gebieten der Geschichtlichen Hilfswissenschaften zählen die Diplomatik (Urkundenlehre) und die Paläographie (Lehre der Entwicklung der lateinischen Schrift), die den Schwerpunkt der Veranstaltungen bilden. Ferner gilt die Betrachtung den eng in Zusammenhang mit diesen Kernfächern stehenden Forschungsbereichen Chronologie (Zeitrechnungslehre) und Sphragistik (Siegelkunde) sowie der an der hiesigen Abteilung besonders gepflegten, jungen Disziplin der Epigraphik (Inschriftenkunde) des Mittelalters und der Neuzeit.

- Учитель: Franz Bornschlegel