Die Ausstellung ist das zentrale Medium eines Museums. Gerade die Vermittlung ihrer Inhalte stellt eine große Herausforderung in der Besucherkommunikation dar. Kuratorinnen und Kuratoren, Museumspädagoginnen und Museumspädagogen sowie Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler stellen sich dieser vielfältigen - personellen wie medialen - Aufgabe, deren Ziel es ist, mit spezifisch entwickelten Methoden die Objekte/Originalwerke wechselnder oder permanenter Ausstellungen und deren thematische Anordnung den Besuchergruppen orientiert zu vermitteln.

München verfügt mit der Glyptothek, der Villa Stuck und den Pinakotheken, dem Museum Brandhorst, dem Haus der Kunst und dem Lenbachhaus sowie Einrichtungen wie dem Bayrischen Nationalmuseum, dem Museum Fünf Kontinente und dem Deutschen Museum über eine umfassende Museumslandschaft. Angesichts der Vielzahl an Museen kann ein weites Feld unterschiedlicher Sammlungspräsentationen, Ausstellungskonzeptionen und Vermittlungsangeboten erschlossen werden. Ziel ist es, Einblicke in das Fach Museologie zu erhalten und dabei erste praktische Kenntnisse im Bereich der Museumspraxis und Kunstvermittlung zu sammeln.

Die Übung zielt zum einen auf die Frage ab, nach welchen Kriterien eine Ausstellung konzipiert werden kann und wie sich Unterschiede in kunst-, kulturhistorischen oder naturkundlichen Präsentationen zeigen können. Zum anderen sollen museumspädagogische Konzepte erarbeitet werden, die begleitend zur Ausstellung oder in die Ausstellung integriert eingesetzt werden können.

In der ersten Sitzung der Übung werden die Themen und Referate

bekannt gegeben und die einzelnen Termine für die Museumsbesuche

festgelegt. Es ist geplant, folgende Museen zu besuchen und mit den

jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern der Museumspraxis ins Gespräch

zu kommen:

Lenbachhaus, Haus der Kunst, Bayerisches Nationalmuseum und Deutsches Museum.

- Trainer/in: Buket Altinoba

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

Die Gründe für einen Ortswechsel von Kunstschaffenden sind vielfältig. Die Kunstgeschichte kennt zahlreiche Beispiele, von den traditionellen Künstler*innen-Reisen, dem Prix de Rome und der Grand Tour über die erzwungene Emigration im 20. Jahrhundert bis hin zu aktuellen Migrationsbewegungen. Migration gilt heute als eines der zentralen Themen des globalen Kunstgeschehens und erlebt derzeit eine enorme Konjunktur im Kunstbetrieb, in Ausstellungen und Biennalen. Als bekannteste internationale Großausstellung stellt die 60. Kunstbiennale Venedig 2024 unter dem Titel "Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere" das Thema Fremdheit und Migration in den Mittelpunkt ihres Ausstellungsprogramms. Getreu der Aussage von Adriano Pedrosa, dem Kurator der diesjährigen Biennale, dass der Fokus auf Kunstschaffenden liegen soll, "die selbst Fremde, Immigranten, Expats, diasporisch, émigrés, Exilierte, oder Flüchtlinge sind", wird sich das Seminar sowohl mit den vielfältigen Formen des Unterwegsseins, den freiwilligen und erzwungenen Bewegungen, als auch mit den Auswirkungen auf die globale Kunstproduktion beschäftigen. Dabei stehen Fragen der künstlerischen Produktion, Distribution und Rezeption im Zentrum der Diskussion.

Das Seminar konzentriert sich auf die auf der Biennale gezeigten Werke, die Migration und Dekolonisierung als zentrale Themen behandeln. In der Gruppe sollen kritische Fragen aufgeworfen werden, die sich auf den Weg, den Aufenthalt und die Rückkehr (?) sowie auf die Problematik von Fremd- und Selbstbestimmung beziehen. Das heißt, wir wollen uns nicht nur mit den künstlerischen Entstehungsbedingungen an den jeweiligen Orten auseinandersetzen, sondern auch die einzelnen Künstler*innenbiographien und Werke unter sozialgeschichtlichen, genderanalytischen und postkolonialistischen Gesichtspunkten untersuchen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung möchten wir den Dialog über die künstlerische Praxis, Identität und Globalisierung fördern und ermöglichen, ein tieferes Verständnis für die Komplexität der zeitgenössischen Kunst im Kontext von Migration zu entwickeln.

Ein Besuch und mehrtägige Exkursion zur Biennale Arte 2024 Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere in Venedig ist geplant.

Quelle: https://universes.art/de/biennale-venedig/2024

- Trainer/in: Buket Altinoba

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Sabine Sommerer

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Sabine Sommerer

- Trainer/in: Boris Cuckovic

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Boris Cuckovic

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

Die Vorlesung behandelt exemplarisch Deckenmalerei in höfischen

Innenräumen von 1400 bis 1800. Das Bild an der Decke unterliegt anderen

Bedingungen als das Bild an der Wand. Im Akademienprojekt Corpus der

barocken Deckenmalerei in Deutschland wird die höfische Innendekoration

mithilfe von neuen digitalen Techniken der Vermessung und Rekonstruktion

erforscht. Diese Techniken und Darstellungsmittel der virtuellen

Realität als Forschungswerkzeuge an exemplarischen Werken der

Deckenmalerei vorzustellen, ist das Ziel der Vorlesung. Die

Möglichkeiten zur digitalen Simulation von Licht, Klang und Bewegung

sollen auch punktuell zum Thema werden. Die Vorlesung kann als

Einführung in die Kunst der Frühen Neuzeit belegt werden.

- Trainer/in: Matteo Burioni

Course Description:

This course explores art and architecture from three early modern Islamic empires: the Ottomans, Safavids and Mughals. Works of art and architecture will be analyzed within their historical contexts and emphasis will be placed on concerns of contact and competition. How, in other words, do art and architectural objects created specifically for the ruling elite support a dialogue of cultural continuity and exchange, and how do these works of art communicate the individual political and religious interests of the three Islamic dynasties?

Language:

German and English are necessary for to participate in this course.Class instructor will conduct class meetings in English, and most readings will also be in English. Whenever possible, materials written in German will be provided. Students are invited to participate in either German or English. Wissenschaftliche Arbeit will be conducted in German to better adhere to the department’s Leitfaden.

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Margaret Shortle

Course Description:

This course explores the intersection of verbal and visual language in Persian painting. Art historical approaches to word and image broadly will be considered comparatively to nonwestern materials from Persian speaking regions. A general introduction to the Persian literary formats and the history of Persian painting will be introduced in the first half of the semester. The second half will consider a small selection of texts in translation in relation to their accompanying pictorial cycles.

Language:

German and English are necessary for to participate in this course.Class instructor will conduct class meetings in English, and most readings will also be in English. Whenever possible, materials written in German will be provided. Students are invited to participate in either German or English. Wissenschaftliche Arbeit will be conducted in German to better adhere to the department’s Leitfaden

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Margaret Shortle

Können Computer “sehen”? Wie erkennen Sie

Ähnlichkeiten zwischen Bildern und sind sie in der Lage, Stimmung und

Komposition von Gemälden zu beschreiben? Im Seminar "Kunstgeschichte und

KI" begeben wir uns an die Schnittstelle zwischen Computer Vision und

Kunstgeschichte und untersuchen, wie KI-Modelle Kunstwerke analysieren

und welche Implikationen dies für unser Fach mit sich bringt. Es wird

außerdem diskutiert, wie durch KI generierte Bilder in kunsthistorischen

Kontexten eingesetzt werden können, warum Bias entsteht und welche

Möglichkeiten existieren, um KI-Entscheidungen in der Forschung

transparenter zu gestalten. Der Kurs zielt darauf ab, sich mit den

Möglichkeiten und Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die

Forschung und Lehre, aber auch Museen und Vermittlung

auseinanderzusetzen. Begleitend werden wir einführende Lektüre zur

Computer Vision als Disziplin der Digital Humanities lesen.

- Trainer/in: Hubertus Kohle

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Julian Stalter

Die Tauschierung von Metallarbeiten, also die Verzierung mit Einlagen aus Bunt- und Edelmetall, etablierte sich im 12. Jahrhundert als weitverbreitete Technik im Osten der islamischen Welt. Die glänzende Oberfläche gewann dank der Verwendung verschiedener Metallsorten – Bronze/Messing, Gold, und Silber – eine Mehrfarbigkeit, die ein breites Spektrum an Bild- und Dekorprogrammen ermöglichte. Mit dem Mongolensturm der 1220er Jahre wanderten tauschierte Objekte und deren Künstler westwärts, wodurch Zentren der tauschierten Metallarbeit in der Dschasira, in Syrien und in Ägypten entstanden. Hier wurden in der Periode zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert hochwertige Metallarbeiten mit Inschriften, Dekor, und figurativen Darstellungen für die Fürsten und Würdenträger der herrschenden Dynastien oder als Exportware produziert. In diesem Proseminar machen Studierende sich in kleinen Aufgaben und in einem Besuch an die Bamberger Bumiller Collection mit den Techniken, Formen und Funktionen von tauschierten Metallobjekten vertraut und erlernen Wichtiges über das wissenschaftliche Arbeiten in Sitzungen mit Mandana Bender. In Referaten und Hausarbeiten wird an Hand einzelner Objekte das gelernte angewandt und werden Forschungsfragen, z.B. zu den Produktionsstätten, Auftraggebern, Künstlern, Ikonographien und Dekorprogrammen, nachgegangen. |

- Trainer/in: Mandana Bender

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Ilse Sturkenboom

KI-Technologie durchläuft aktuell eine Phase rasanter Weiterentwicklung und Innovation, was uns dazu zwingt, unsere eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen (skills) kritisch zu hinterfragen. Insbesondere generative Modelle, die hoch-effizient Bilder, Texte oder Audios produzieren können, haben einen massiven Einfluss auf unsere Arbeit als Künstler:innen und Kunsthistoriker:innen. Um dieser Herausforderung sowie dem Potenzial von KI-Technologien für unsere Fachbereiche gerecht zu werden, wollen wir in der Übung das Thema “Skills” differenziert in den Blick nehmen: Aus unserer jeweiligen Perspektive fragen wir nach aktuell geforderten Skills und blicken dafür auch in die Geschichte der Kunst, deren dynamische Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert sich durch sog. Skill-Shifts erklären lässt. So äußert sich De-Skilling beispielsweise in der Herausforderung traditioneller Techniken und Fertigkeiten durch avantgardistische Bewegungen wie den Kubismus, Surrealismus oder Dada, die herkömmliche Vorstellungen von Kunst und Handwerk infrage stellten. Gleichzeitig führt Re-Skilling dazu, dass Künstler:innen neue Fähigkeiten entwickeln bzw. traditionelle Fähigkeiten neu kombinieren und innovative Techniken erforschen, um ihre künstlerische Vision umzusetzen.

In der Übung diskutieren wir künstlerische Positionen, an denen diese Skill-Shifts besonders anschaulich werden. Ausgehend von historischen Kippmomenten, in denen geltende Skills überworfen, erweitert oder durch neue ersetzt wurden, werfen wir auch einen Blick auf die Kunstkritik- und Kuration, denn neue Verfahren erfordern häufig auch eine Anpassung im Schreiben über oder im Vermitteln von Kunst.

Daran anknüpfend findet an zwei Blockterminen ein Workshop statt, in dem wir das Schreiben über aktuelle Kunst in verschiedenen Textformaten erproben; Studierende der AdBK sind im Rahmen dessen eingeladen, eigene Werke zur kritischen Rezension durch die Gruppe vorzustellen.

Leitung: Prof. Dr. Sophie Junge (LMU) & Dr. des. Sabine Weingartner (AdBK)

- Trainer/in: Sophie Junge

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

Die Kritik an einer global gedachten Kunst und Kunstgeschichte wird seit vielen Jahren formuliert –Fragen nach Ein- und Ausschlüssen, Kritiken an Praktiken der Homogenisierung und des Othering sowie an der Autorität eines westlich-hegemonialen Kunstbegriffs bestimmen die Debatten seit langem. Gleichzeitig gelten global angelegte Ausstellungsplattformen wie die Biennale in Venedig als zentrale Verhandlungsorte zeitgenössischer Kunst. Ausgehend von diesem Spannungsfeld diskutieren wir im Forschungsseminar aus theoretischer und historischer Perspektive, aber auch anhand aktueller künstlerischer Positionen die Akteur*innen und Standorte eines global ausgerichteten Kunstsystems. Dabei stehen Themen wir Transkulturalität, nationale Identität, postkoloniale Theorie und die Mobilität von Personen und Ideen im Fokus.

Zentraler Bestandteil des Forschungsseminars ist der gemeinsame Besuch der von Adriano Pedrosa kuratierten 60. Biennale di Venezia mit dem Titel «Foreigners Everywhere» im Sommer 2024.

- Trainer/in: Sophie Junge

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

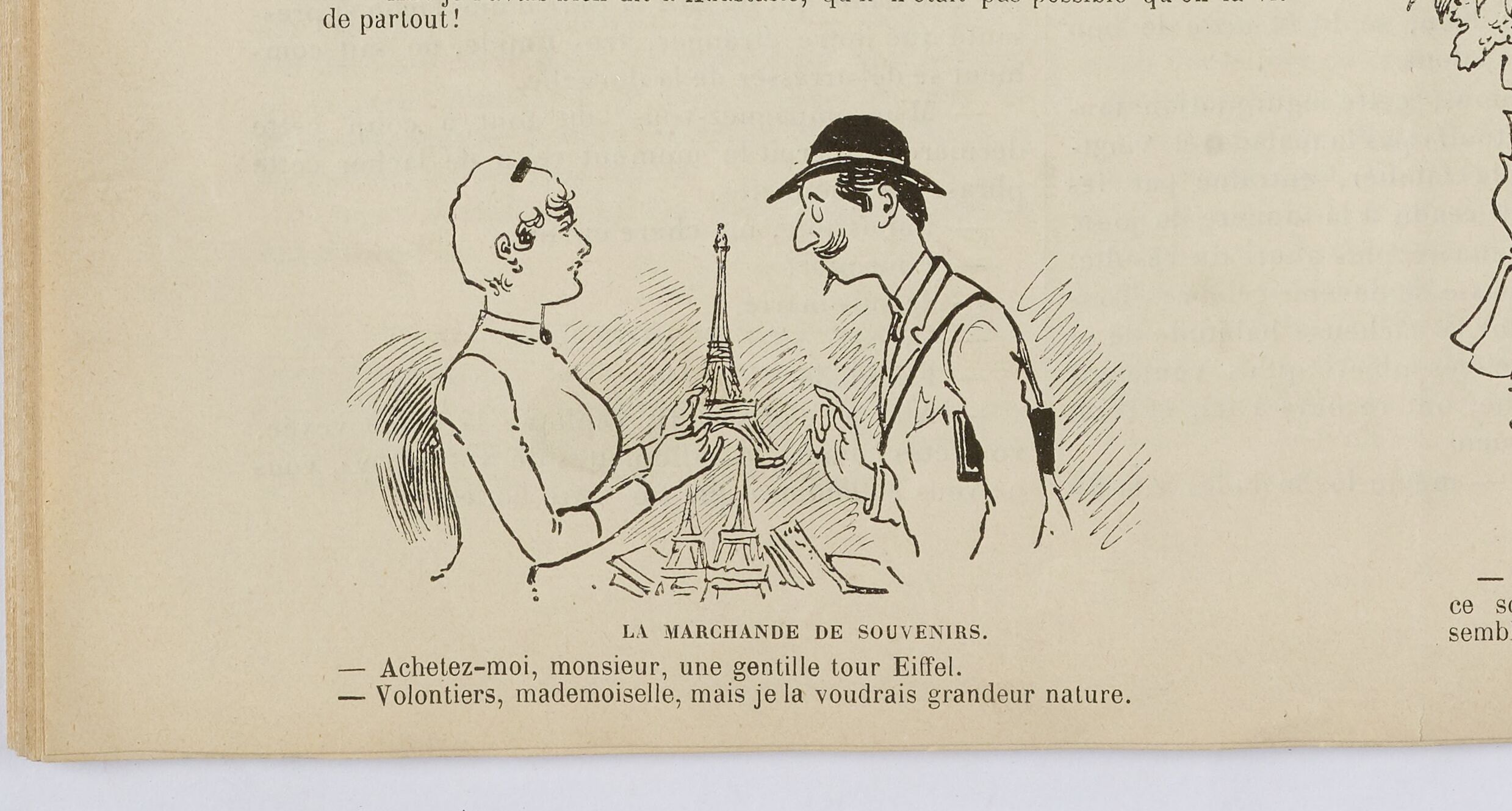

Ein Reisesouvenir ist ein materielles Andenken, das an einen Ort erinnert, den man auf einer Reise besucht hat, an eine Sehenswürdigkeit, die man besichtigt hat, oder auch ein aufregendes Erlebnis, das man während der Reise gemacht hat. Bei diesen Erinnerungsstücken kann es sich um Naturalien oder handwerklich bzw. industriell hergestellte Artefakte, um gefundene oder käuflich erworbene Gegenstände handeln, die man mitnimmt und zuhause aufbewahrt oder als Reisemitbringsel verschenkt. Gern als Nippes abgetan, hat diese Klasse von Objekten bislang von Seiten der Kunstgeschichte nur wenig Beachtung erhalten. Dabei übernehmen die Souvenirs oftmals die Funktion von Vehikeln, über die die sogenannte Hochkunst erst popularisiert wird – ob als Postkarte oder auch in Form eine Miniaturisierung. Heute besitzt quasi jedes Museum einen eigenen Souvenirshop.

Das Seminar möchte die Reisesouvenirs vom Zeitalter der Grand Tour bis in den Massentourismus der Gegenwart hinein in den Blick nehmen. Analysiert werden soll dabei sowohl die Ikonographie als auch die formale und materielle Beschaffenheit des Souvenirs, seine Herstellung und der Handel mit ihm, seine Verwendung und seine Inszenierung im eigenen Heim, die Funktion, die das Souvenir für die Image-Bildung eines Ortes übernimmt, sowie die oft ganz persönliche Bedeutung, die ihm der Reisende / die Reisende beilegt.

Co-Dozentin: Silvia Amadori

- Trainer/in: Silvia Amadori

- Trainer/in: Matthias Krüger

Er sei "von dunklem Gemüt und streitsüchtig", sagten diejenigen, die ihn nicht mochten. Die anderen versuchten, so rasch wie möglich Werke für ihre Kunstsammlungen zu sichern: Michelangelo Merisi, bekannter unter dem von seinem Heimatort rührenden Namen Caravaggio, brachte Aufruhr in die Kunstszene von Rom in den Jahren um 1600. Seine Bilder stellten in ihrem neuartigen Naturalismus und durch spektakuläre Beleuchtungseffekte bisher bekannten Formen der Malerei in Frage. Traditionelle, vor allem christliche Sujets verwandelte er auf unkonventionelle Weise und nicht immer zum Gefallen seiner Auftraggeber, während er zugleich neue Themenfelder etablierte.

Die Kunstgeschichte hat Caravaggio erst in den 1950er Jahren

wiederentdeckt, seitdem aber sein Werk mit viel Energie unter sehr

unterschiedlichen Blickwinkeln erforscht. Im Seminar wollen wir uns dem

Mythos ‚Caravaggio‘ annähern, indem wir die wichtigsten Beiträge zu

seinem Leben und Werk überdenken. Die Veranstaltung möchte außerdem

grundlegend einführen in kunsthistorische Arbeitsweisen

(Bildbeschreibung, Deutung von Bildinhalten, Arbeit mit historischen

Quellen) und richtet sich daher vor allem an Studierende der ersten Semester.

- Trainer/in: Gabriele Wimböck

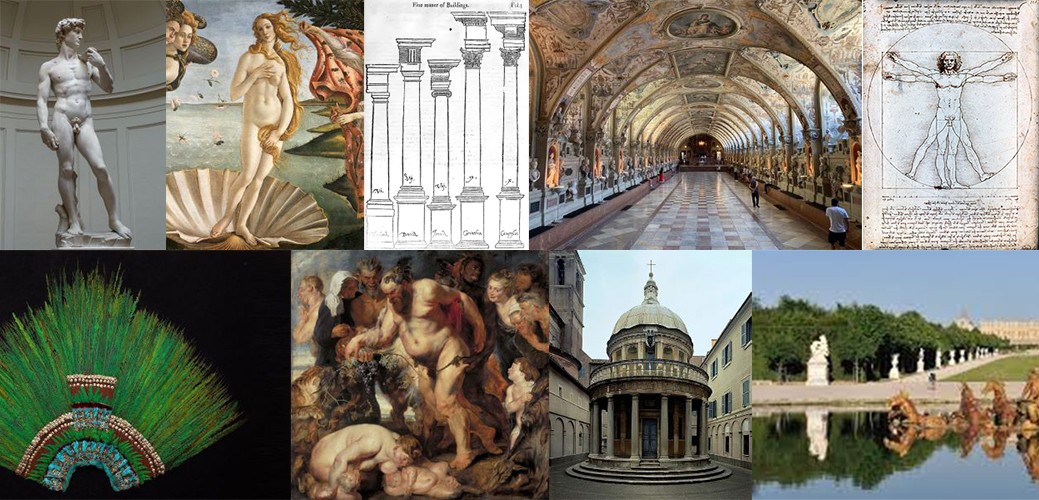

Zur Neu-Entdeckung der Antike, wie sie mit der Renaissance verbunden wird, gehört auch die Neu-Aneignung antiker Skulptur, wie man sie in Rom und anderen antiken Stätten noch allerorts finden konnte. Das Seminar fragt nach der kulturellen Aneignung dieser Werke. Wer griff auf sie zu – und zu welchem Zweck? Wohin wurden sie verbracht? Auf welche Weise wurden sie wieder instandgesetzt? Wie wurden sie inszeniert? Wie deutete man sie? Wie wurden sie in der Kunst der Zeit rezipiert?

Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin hat dies anhand eines bestimmten Werks zu untersuchen in Beiträgen, die sich nach dem jeweiligen Thema der Stunde richten. So wird sich etwa eine Sitzung mit der antiken Ikonographie dieser Skulpturen beschäftigen, eine nach ihrem Schicksal während des Mittelalters fragen, eine nächste nach der Wiederauffindung im 14. oder 15. Jahrhundert, wieder eine nach der urbanen Bedeutung der Orte, an dem sie neu-errichtet wurden, wieder eine nach den Sockeln, auf dem sie nun zu stehen kamen, den Inschriften, mit denen diese versehen wurden, etc.

- Trainer/in: Matthias Krüger

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

Was sind Daten? In dieser Übung werden die Teilnehmenden dazu

angeregt, den Begriff ‚Daten‘ in seiner ganzen Bandbreite zu erforschen,

von seiner Definition bis hin zu seiner Anwendung und Bedeutung in der

Kunstgeschichte. Ein Schwerpunkt liegt auf der gezielten Modellierung

kunsthistorischer Daten für wissenschaftliche Forschungsfragen; in

diesem Zusammenhang werden verschiedene Datenbankmanagementsysteme

vorgestellt. Die Übung ist stark praxisorientiert konzipiert und soll

die Teamfähigkeit der Studierenden – durch die Arbeit in Kleingruppen –

stärken und sie so befähigen, Herausforderungen in datenbezogenen

Projekten kollaborativ zu bewältigen.

- Trainer/in: Stefanie Schneider