- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Matthias Weniger

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Antoinette Maget Dominicé

Anhand

der Lektüre und Diskussion signifikanter Quellentexte aus dem 14. bis zum 17.

Jahrhundert bietet die Übung einen Überblick über wichtige Gattungen, Themen,

Motive und Strategien der frühneuzeitlichen Kunstliteratur. Im Zentrum stehen

kunsttheoretische und historiographische Schriften, die mittels moderner

Übersetzungen ‒ jedoch mit stetigem Blick auf philologische Aspekte der

jeweiligen Originaltexte und der historischen Begriffssemantik ‒ besprochen

werden. Begleitend zu den älteren Quellen werden neuere Forschungsbeiträge

gelesen und diskutiert, die das Spektrum aktueller Fragestellungen, Diskurse und

methodologischer Zugänge abbilden.

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Fabian Jonietz

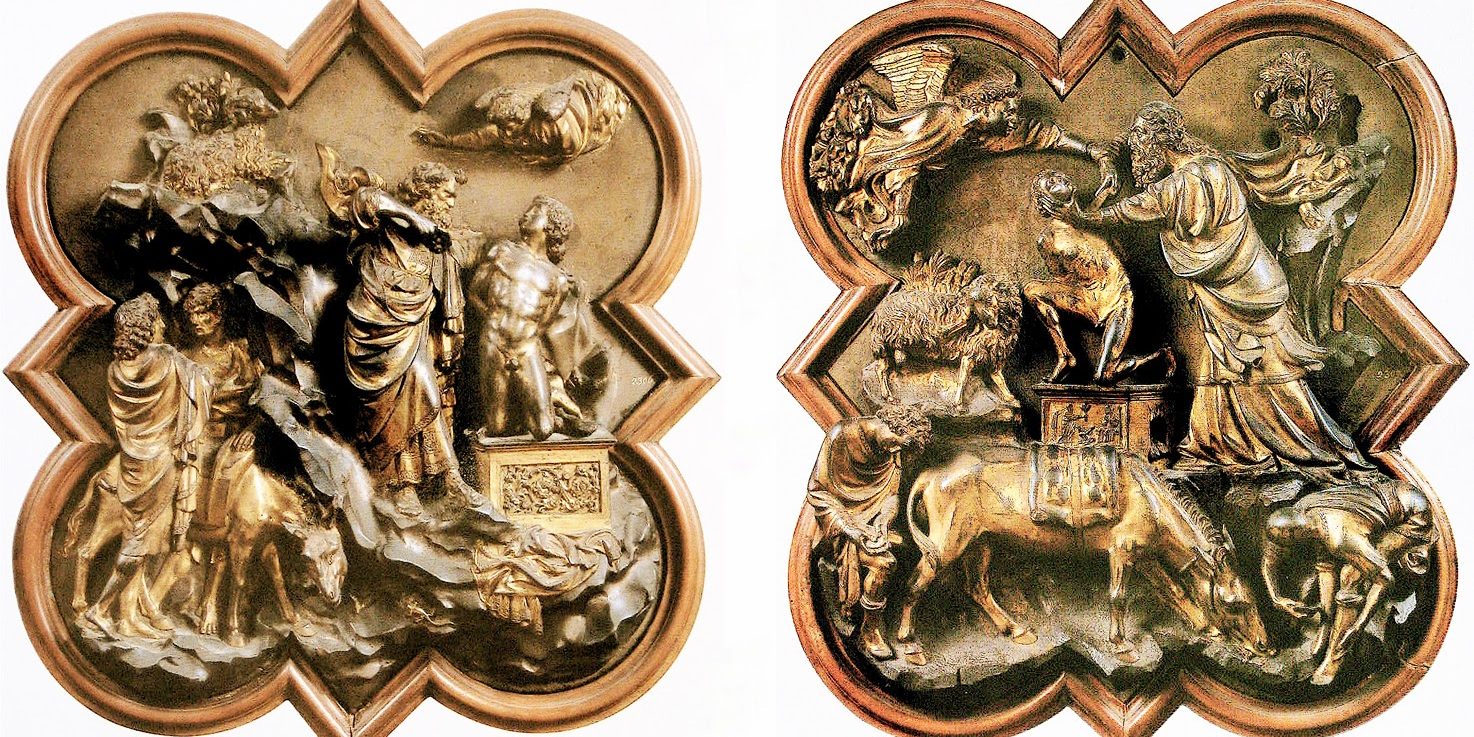

Die Originalität und stilistische Pluralität, durch die sich Bildkünste und Architektur seit der anbrechenden Frühen Neuzeit auszeichnen, steht in einem direkten Zusammenhang mit neuen Formen der Rezeption und des Kunstdiskurses. Die vergleichende Besprechung konkurrierender Modelle reagiert aber nicht nur auf diese Entwicklung, sondern sie befördert sie ganz entschieden, indem nun sukzessiv Auftragsvergaben von der Beurteilung eingereichter Entwürfe abhängig gemacht werden und die Ausschreibung von Wettbewerben als neuer sozioökonomischer Faktor eingeführt wird.

Ziel des Seminars ist es, diese Dynamik anhand aussagekräftiger (vorwiegend italienischer) Fallbeispiele nachzuvollziehen und dabei u.a. Fragen der Einbeziehung der Öffentlichkeit oder des Verhältnisses tatsächlicher Ausschreibungen zu Initiativbewerbungen von Künstlern gemeinsam zu erarbeiten. Auf einer generelleren Ebene untersucht das Seminar aber auch den Zusammenhang dieser Praktiken mit älteren kunsthistorischen Paradigmen einer von 'Individualität' und 'Fortschritt' gekennzeichneten Renaissance sowie neueren Überlegungen zum Wettstreit als Epochensignatur der Frühen Neuzeit.

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Fabian Jonietz

Die mimetische Nachbildung von Natur hat in der Kunst eine lange Tradition. Dabei ist nicht immer nur das bloß verdoppelnde Abbilden, sondern ein darüber hinausgehendes Feld der Repräsentation bestimmter Eigenschaften gemeint. Der Künstler ist eben nicht nur Nachahmer, sondern gleichermaßen „Schöpfer“ einer Welt in seinen Werken.

Die digitale Kunst bietet seit den 60er Jahren eine enorme Erweiterung dieser Möglichkeiten durch die Simulation ganzer Welten, das Anlegen von emergenten (also herausbildenden) Eigenschaften in einer virtuellen "Technosphere" oder einen vom Künstler gelösten Schaffensprozess mithilfe evolutionärer Mechanismen. Künstliche Intelligenz oder die sog. Computational Biology bieten auch in Zukunft spannende Perspektiven und Forschungsfelder dieser artifiziellen Kreationen.

In dem Seminar versuchen wir mit einer kunsthistorischen Herangehensweise von Nachbildung und Mimesis das Aufkommen von Artificial Life Art in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert bis heute zu analysieren und einzuordnen. Dabei werden wir auch Blicke in benachbarte Genres wie Bioart und Game Studies werfen und nach Möglichkeit ein Künstlergespräch im Seminar organisieren.

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Julian Stalter

In Anlehnung an die Gender Studies hat sich die deutschsprachige Geschichtswissenschaft seit den 1980er Jahren vermehrt mit Geschlechterrollen - insbesondere mit den Handlungsspielräumen von Frauen - beschäftigt. Neuen Auftrieb erhält dieser Forschungsansatz aktuell durch die Erweiterung des Geschlechterbegriffs, konkret durch "Queering" als Methode kunsthistorischer Analyse.

Das Seminar untersucht ausgehend von Daphne Spains Konzept der "Gendered Spaces" anhand einiger Beispiele die geschlechtsspezifische Nutzung und Bedeutung von architektonischen Räumen und ihren Bildprogrammen. Gab es in Mittelalter und früher Neuzeit spezifisch "weibliche", "männliche" oder auch "queere", also nicht einer normativen Geschlechterrolle entsprechende Architektur? Wie wurden Räume genutzt, um Geschlechterrollen und Machtverhältnisse zu verfestigen oder bestimmte Rollenerwartungen positiv zu betonen?

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Christa Syrer

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Ulrich Söding

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Michaela Braesel

- Enseignant: Gabriele Wimböck

München besaß im 15. Jahrhundert ein doppeltes Antlitz. Es war zum einen in typischer Weise ein Ort handwerklicher Produktion und Basis überregionaler Handelstätigkeit, die Verbindungen sowohl nach Süden über die Alpen hinweg , als auch in die nördlicheren Regionen Europas unterhielt. In europäischen Maßstäben gesprochen, lag München etwa in der Mitte zwischen den beiden großen, damals wirtschaftlich und kulturell besonders dynamischen Regionen Oberitalien im Süden und Flandern, Paris und dem südlichen England im Norden. München war zugleich auch die Residenzstadt der Herzöge von Oberbayern. Beide Aspekte bildeten gute Ausgansbedingungen für die Etablierung und Beschäftigung überregional bedeutsamer und nachgefragter Künstler in München. Diese belieferten nicht nur die Stadt, sondern auch ein Umland, das zum Beispiel bis nach Polling im Südwesten, Tegernsee im Süden und Freising im Norden reichte. Diese ausgedehnte und anspruchsvolle Nachfrage stimulierte die Münchner Künstler schon früh, epochal neue künstlerische Entwicklungen aus entfernteren Regionen in ihre Werke zu integrieren. So zum Beispiel die malerischen Neuerungen der Figurendarstellung und des Erzählens aus dem italienischen Bereich und die neuen künstlerischen Mittel der Ars Nova aus den Niederlanden, um Materialität naturalistisch ins Bild zu setzen und die Vergegenwärtigung von Bildinhalten zu steigern. Im Bereich der Architektur war es vor allen Dingen der Hof, der zusammen mit der Bürgerschaft z.B. mit Neubau der riesigen Frauenkirche neue Maßstäbe setzte. Hinzu kam die Plastik, wo mit einem Bildhauer wie Erasmus Grasser neue Wirkmöglichkeiten der bewegten menschlichen Figur erprobt wurden. Es wird somit deutlich, dass die Münchner Kunst im 15. Jahrhundert relativ weit blickte und einen Horizont besaß, der wichtige Regionen Europas erreichte. Allerdings sind viele Kunstwerke aus dieser Zeit verloren gegangen, an andere Orte gelangt und es war lange Zeit schwierig, mit den verbliebenen Kunstwerken konkrete Biografien und konkrete historische Umstände zu verbinden. Langwierige und manchmal auch auf Irrwege geratene Forschungen haben hier erst nach und nach die grundlegenden Zusammenhänge wahrscheinlich machen können. Es ist dabei notwendig, kunsthistorische Methoden der Stilanalyse und Inhaltsanalyse mit der Auswertung von Schriftquellen und historischer Überlieferung zu verbinden. Das Seminar führt also gleichermaßen an Kunstwerke dieser Zeit an der Schwelle von Mittelalter und früher Neuzeit heran, als es auch Einblicke in die historischen Kontexte von Kunst dieser Zeit geben will. Mechanismen der Verflechtung und des weiträumigen Austausches von Ideen und Motiven stehen dabei besonders im Vordergrund. Da sich die Forschung immer noch im Fluss befindet, sollen verschiedene Expertinnen und Experten für die Kunst dieser Zeit eingeladen werden und von ihren eigenen Forschungsansätzen berichten. Wenn es organisatorisch möglich ist, so sollen verschiedene Werke vor Ort aufgesucht werden, so etwa im Bayerischen Nationalmuseum oder in der Münchner Frauenkirche. Das Seminar wird per Zoom stattfinden und auf diese Weise können auch externe Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Grundsätzlich ist das Seminar durch seine Orientierung auf aktuelle Forschungen und durchaus noch offene Fragen für fortgeschrittene Studierende geeignet, es ist aber auch möglich, als Beginnerinnen und Beginner erste Einblicke in die Kunst unseres Studienortes in einer besonders spannenden Zeit zu gewinnen. |

|

| Leistungsnachweis |

|

|---|

- Enseignant: Stephan Hoppe

|

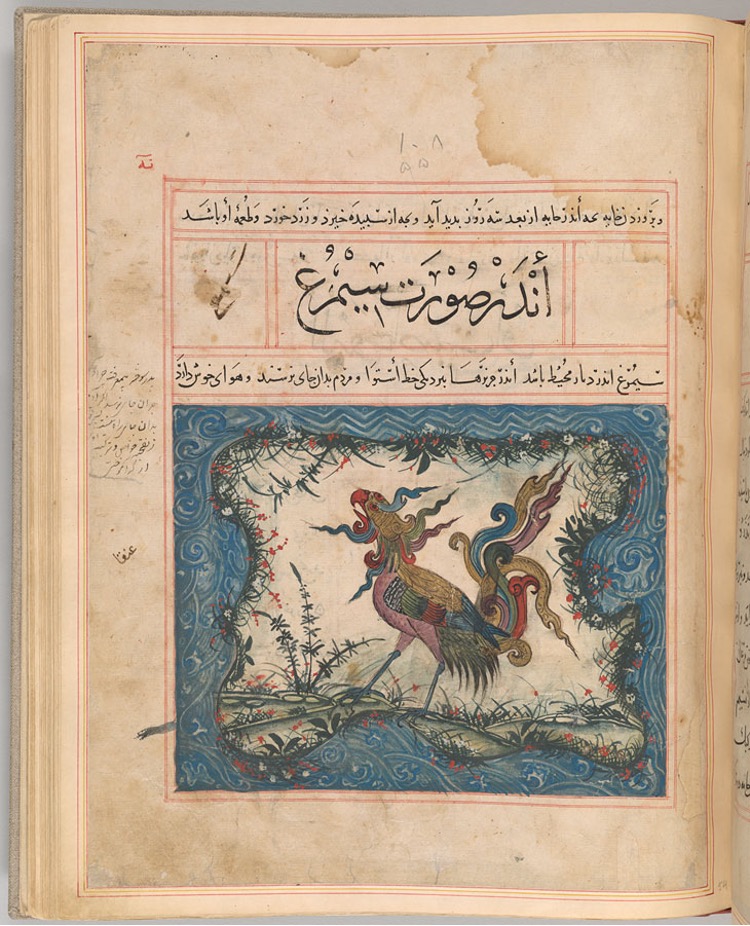

Dieses Seminar wird parallel zu der Vorlesung ‚Persische Buchmalerei ca. 1300–1700‘ (09393) angeboten. Deshalb wird die Vorlesung zur Vorbereitung für das Seminar wärmstens empfohlen. Wir werden uns im Seminar intensiv mit den Fragen befassen, was persische Buchkunst ist oder sein könnte und wie man überhaupt an sie herangehen kann. Hierzu werden wir uns in kollektiven Diskussionen mit verschiedenen Methoden und Ansätzen auseinandersetzen. Diese wollen wir in spezifischen Fällen und, wenn die Pandemie erlaubt, auch an Originalen prüfen. Am Ende dieser Lehrveranstaltung sollen die Kursteilnehmer*innen in der Lage sein, Methoden der Analyse selbständig und gezielt einzusetzen. |

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Ilse Sturkenboom

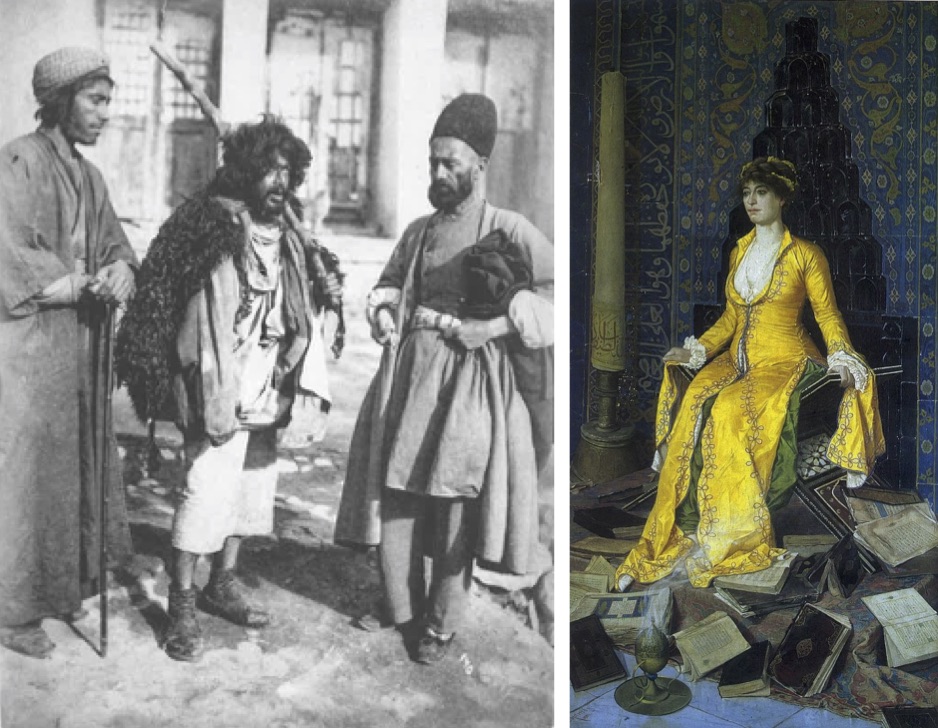

Das ‚lange 19. Jahrhundert‘ wurde sowohl im Iran als auch in der Türkei geprägt durch Modernisierung, zunehmende Kontakte zu Europa, die Einführung von neuen Technologien und eine Suche nach der eigenen Identität. Diese historischen Bedingungen lassen sich in der Kunst ebenfalls gut wieder erkennen; Neue Medien wie etwa die Buchdruckkunst und Fotografie wurden eingeführt, und auch in den Stilen und dargestellten Themen veränderte sich einiges. Man kann in dem Sinne von einer ‚Okzidentalisierung‘ der Kunst und Architektur sprechen, dass Medien, Stile und Themen aus Europa angenommen oder der eigenen Kunst angeglichen wurden. Auch der europäische Orientalismus – der westliche Blick auf den Nahen und Mittleren Osten – beeinflusste sowohl die Kunst als auch die Art, wie man im Iran und in der Türkei über sich selbst und den ‚anderen‘ nachdachte. Mit diesen Aneignungen drohte aber gleichzeitig die Gefahr, sich von der eigenen Tradition zu entfernen, und in beiden Regionen lassen sich, auf künstlerischen wie auf anderen Ebenen, auch Weiterführungen und Wiederbelebungen der eigenen Geschichte erkennen.

In diesem Seminar ziehen wir

den Kadscharischen Iran und die Osmanische Türkei als Fallstudien für die Frage

heran, wie sich der Dialog mit Europa in der Kunst des 19. Jahrhunderts etablierte.

Hierbei werden wir uns mit unterschiedlichen Kunstgattungen und Themen wie Exotismus,

Gender, Kolonialismus, Okzidentalismus und Orientalismus, Religion, Tradition und

Modernität befassen. Auch die Unterschiede zwischen den beiden Reichen werden

hierbei berücksichtigt und in Wochenthemen wie etwa ‚Porträtkunst‘, ‚Fotografie‘,

‚akademische Malerei‘ und ‚Wiederbelebung‘ besprochen.

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Ilse Sturkenboom

Die Blütezeit der persischen Buchkunst vom 14. bis ins 17. Jahrhundert, als luxuriöse Handschriften häufig mit farbigen Malereien illustriert wurden, bildet das Thema dieser Vorlesung. Auf der Forschung etwa eines Jahrhunderts aufbauend, werden diese Bilder, ihre Kompositionen, Stile und Motive analysiert. Jedoch werden wir uns über die Illustrationen hinaus auch mit textuellen Inhalten, Seitengestaltungen und den Formen und Funktionen der (nicht-illustrierenden) Illumination befassen. Fragen, auf die in der Vorlesung eingegangen wird, beinhalten: Für wen wurden die Handschriften hergestellt? Wie waren Buchwerkstätten organisiert? Welche Anregungen wurden aufgenommen? Wie sind Text und Bild aufeinander bezogen? Wie wurden Handschriften rezipiert und verändert?

Diese Vorlesung setzt keine Vorkenntnisse in der Islamischen Kunstgeschichte voraus, sondern bietet vielmehr eine Einführung in eine nicht-europäischen Bilderwelt, die auch von ostasiatischer und europäischer Kunst inspiriert wurde. Für fortgeschritten Bachelor- und für Masterstudierende gibt es die Möglichkeit, das angeeignete Wissen im parallel angebotenen Hauptseminar ‚Ansätze zu persischer Malerei und Buchkunst‘ (09402) zu vertiefen.

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Ilse Sturkenboom

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Matthias Krüger

- Enseignant: Léa Kuhn

Zu Ende des 20. Jahrhunderts war ein „wiedererwachtes“ Interesse am Orient zu verzeichnen. Bemerkbar machte sich dieses in einer Reihe von großangelegten Ausstellungen in der die „question d’Orient“ neu gestellt wurde – so u.a. in Marseille 1975 („L’Orient en question 1825-1875“), in Stuttgart 1987 (Exotische Welten, Europäische Phantasien) und in Berlin 1989 (Europa und der Orient. 800-1900“). Im Kontext dieser „Wiederentdeckung“ des Orients steht die kritische Reflexion des europäischen Orientalismus. Zentral hierfür steht bis heute Edward W. Saids Buch „Orientalism“ (London 1978). Im Mittelpunkt von dessen Kritik steht der Orientalismus als „westliche Herrschaft (...) und Autorität über den Orient“, als „systematische Disziplin der europäischen Kultur, den Orient politisch, soziologisch, militärisch, ideologisch, wissenschaftlich und imaginativ zu benutzen und zu erzeugen“. Die Malerei wie auch die Fotografie und Architektur der Orientalisten bedeutete die ästhetische Aufbereitung der Fremde - was sich sowohl in den Bildmotiven wie den materiellen und stilistischen Entwicklungen der Künste vergegenständlichte. In der Vorlesung werden die verschiedenen künstlerischen Artikulationen des Orientalismus in Malerei, Fotografie und Architektur (wobei die Malerei im Vordergrund stehen wird) sowie ihr historischer wie kunsthistorischer Kontext vorgestellt.

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Hildegard Fruebis

Die Kunst- und Wunderkammern der Renaissance stellen eine der frühesten Formen des Sammelns im – zumeist höfisch-adligem – Kontext dar. Sie waren getragen von einem enzyklopädischen Sammlungsanspruch, in dem die Dinge der Natur und die der Kunst keine trennende Unterscheidung kannten. Diese Form des Sammelns wird an der Wende zum 18. Jahrhundert abgelöst von der Institution des Museums, was einher ging mit dem Entstehen einer neuen bürgerlichen Öffentlichkeit. Die Lehrveranstaltung wird anhand von beispielhaften Sammlungen und Museen in die Geschichte der unterschiedlichen Sammlungstypen wie in die Geschichte des Museums und seiner Ausdifferenzierung in der Moderne einführen. München und seine Museumsgründungen – wie auch die Veränderungen und Herausforderungen der Museumslandschaft – werden in da Seminar eingebunden.

Einführende Literatur (zur Vorbereitung empfohlen):

Kemp, Wolfgang: Kunst wird gesammelt; Kunst kommt ins Museum, in: Busch, Werner (Hg.): Funkkolleg Kunst. Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen, Bd. 1, München/Zürich 1987, 185-205; 205-230; Stationen der Moderne. Die bedeutenden Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Ausstellungskatalog Martin Gropius Bau Berlin 1989, Berlin 1988; Huber, Hans-Dieter; Locher, Hubert; Schulte, Karin (Hg.): Kunst des Ausstellens. Beiträge, Statements, Diskussionen, Ostfildern-Ruit 2002; Marx, Barbara/ Rehberg, K.-S. (Hg.): Sammeln als Institution: Von der fürstlichen Wunderkammer zum Mäzenatentum des Staates, 2006; Savoy, Bénédicte (Hg.): Tempel der Kunst. Die Entstehung des öffentlichen Museums in Deutschland 1701 – 1815, Mainz 2006.

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Hildegard Fruebis

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Daniela Stöppel

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Daniela Stöppel

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Daniela Stöppel

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Jan von Brevern

- Enseignant: Dorothee Binder

- Enseignant: Gesa Grimme

- Enseignant: Antoinette Maget Dominicé

- Enseignant: Philipp Schorch