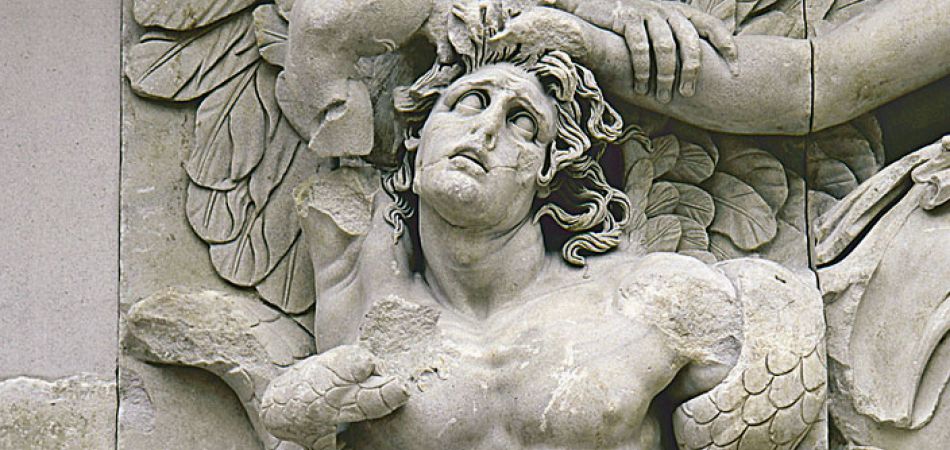

Was ist Widerstand, was könnte Widerstand sein? Wie müsste, angesichts der Wiederkehr autoritärer Herrschaftsformen, ein politischer Aktivismus beschaffen sein, der sowohl aus der Niederschlagung als auch aus den Deformationen früherer Widerstandsbewegungen gelernt hat? Peter Weiss’ Die Ästhetik des Widerstands ist eine Romantrilogie über Widerstand und Niederlagen, über das Verhältnis von Kunst, Kontemplation und Aktivismus sowie ein Rückblick auf die Zeit des Nationalsozialismus und Stalinismus aus einer Perspektive nach 1968. Fünfzig Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes stellt sich in der politischen Krisenzeit unserer Gegenwart erneut die Frage nach der Aktualität dieser Trilogie.

Die Romanhandlung ist im antifaschistischen Untergrund zwischen 1937 und 1945 situiert, unter anderem in Berlin, im Spanischen Bürgerkrieg, in Paris und in Stockholm. Die Gefahr ist akut, und zugleich wird die Zeit ausgedehnt: beim Betrachten von Kunst, beim Horchen nach dem Feind, bei der minutiösen Wahrnehmung der Umgebung, in surrealistischen Traumpassagen und in den Diskussionen über die politische Geschichte im Allgemeinen und das Verhältnis von Komintern, KPD und SPD im Besonderen. Die Romanfiguren diskutieren beinahe durchgehend: über das Verhältnis von politischer Organisation und Psychoanalyse, über Fragen der Geschichtsschreibung und der revolutionären Wissensaneignung sowie über die ständig drohende Gefahr einer autoritären Deformation gerade der emanzipatorischen Bewegungen. Immer wieder geht der Versuch des fiktiven Ich-Erzählers, sich politisch zu orientieren, mit der desorientierenden Vertiefung in Gemälde oder Romane einher. Die Handlung entfaltet sich sowohl entlang der Geschichte der Arbeiterbewegung als auch beim Museumsbesuch, in der Separatorenfabrik, bei Stadtwanderungen und anhand der Lektüre so unterschiedlicher Autor*innen wie Dante, Kafka, Klaus Neukrantz und Karin Boye.

Die Ästhetik des Widerstands ist als historiografische Intervention bezeichnet worden: Ihr liegt minutiöse Recherche inklusive Zeitzeugenbefragungen zugrunde. Tatsächlich werden hier die Namen und sogar die Decknamen historisch verbürgter Personen genannt, die politischen Widerstand leisteten und weder im Osten noch im Westen von der Geschichtsschreibung gewürdigt wurden. Allerdings entfaltet die literarische Rekonstruktion der Untergrundbewegung mitunter Wirkungen, die sich quer zu einem rein aufklärerischen Unterfangen verhalten: Die Verweise erzeugen einen Schwindel, immer wieder drohen wir lesend vor dem Detailreichtum zu kapitulieren. Wir müssen nach der sprachlichen Form und nach dem spezifischen Pathos dieser Romantrilogie fragen, wir müssen über Trauer und Melancholie sprechen, um angesichts aktueller politischer Gefahren vielleicht etwas von der grundsätzlichen Gebrochenheit unserer eigenen Gegenwart in Verhältnis zur Vergangenheit zu artikulieren. Angesichts der Daten müssen über den Gestus des Sammelns sprechen, und doch geht es um ihre Referenz, um die Geschichte, um die Welt jenseits des Textes: Wer einmal, von einem Detail im Roman ausgehend zu recherchieren beginnt, wird die eigentümliche Erfahrung machen, dass sich diese Romanwelt gleichsam zu erweitern scheint. Die Welt ist nach dieser Lektüre nicht mehr dieselbe.

Das Seminar bietet eine Möglichkeit, sich gemeinsam durch den monumentalen Text zu arbeiten. Wir werden ausgewählte Passagen gemeinsam diskutieren, wobei die Lektüre der gesamten Romantrilogie im Verlauf des Semesters vorausgesetzt wird. Bei Ihrer Zeitplanung sollten Sie den Widerstand mit einkalkulieren, den dieser Text beim Lesen bietet: Das Lektürepensum ist im laufenden Semester kaum zu bewältigen. Wenn Sie bis zum Beginn der Vorlesungszeit etwa die Mitte des zweiten Bandes erreicht haben, werden Sie auch am Ende des Semesters gut mitkommen. Besonders anschlussfähig ist die Lektüre dieses Romans – von den oben skizzierten thematischen Feldern abgesehen – wenn Sie sich für die Geschichtsphilosophie Walter Benjamins interessieren, für Exilliteratur, für Repräsentationen des Holocaust, für die Geschichte des Kolonialismus oder für die Frage nach dem Verhältnis (real-)sozialistischer Ästhetik zur ästhetischen Avantgardebewegung.

Zur Anschaffung wird die Neue Berliner Ausgabe empfohlen:

Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands. Hg. v. Jürgen Schutte. Berlin: Suhrkamp, 2016. (1199 Seiten, EUR 38,00)

- Profesor: Emil Kauth

- Profesor: Jenny Willner