Nie war der Einfluss der Wissenschaften auf Gesellschaft und Politik größer als im 20. Jahrhundert. “Verwissenschaftlichung” wird zurecht als Strukturmerkmal moderner Gesellschaften angesehen. Der Basiskurs führt an die Geschichte der (Natur-)Wissenschaften im 20. Jahrhundert heran, vorwiegend in Europa. Dabei wird die Wissenschaft in ihrem Wechselverhältnis mit Politik und Gesellschaft in den Blick genommen. Behandelt werden unter anderem die institutionelle Differenzierung (und Nationalisierung) der Wissenschaften innerhalb und außerhalb der Universität; die Wirkungsmacht von Darwins Evolutionstheorie, parallel dazu der Aufstieg von Eugenik und Rassenhygiene; die revolutionären Entwicklungen in der Physik ab 1900 (v.a. Quantentheorie und Relativitätstheorie) und der Aufstieg der Physik zur Leitdisziplin; die Verflechtung von Wissenschaft und Technik im 20. Jhd. und der Aufstieg der so genannten „Big Science“; die Rolle der Wissenschaft im Nationalsozialismus; die seit einiger Zeit intensiv erforschte „Cold War Science“; die Trennung der “zwei Kulturen” der Geistes- und Naturwissenschaften; der Aufstieg der neuformierten Lebenswissenschaften (biologische, technologische und medizinische Forschungsgebiete) zur neuen Leitdisziplin seit den 1970er Jahren; und die zunehmende Ökonomisierung der Wissenschaft sowie gesellschaftlicher Debatten um wissenschaftliche Autorität im Zeitalter alternativer Fakten.

Es werden keine Kenntnisse der Wissenschaftsgeschichte (oder gar der Naturwissenschaften) vorausgesetzt, wohl aber die Bereitschaft, englische Texte zu lesen und zu diskutieren.

Prüfungsformen im BA und modularisierten Lehramt: KL + RE + HA

Achtung NEU! Prüfungsform im Didaktikfach - Mittelschule und Sonderpädagogik (Studienbeginn ab WS 2015/16): RE + HA

- Lehrperson: Johannes Schuckert

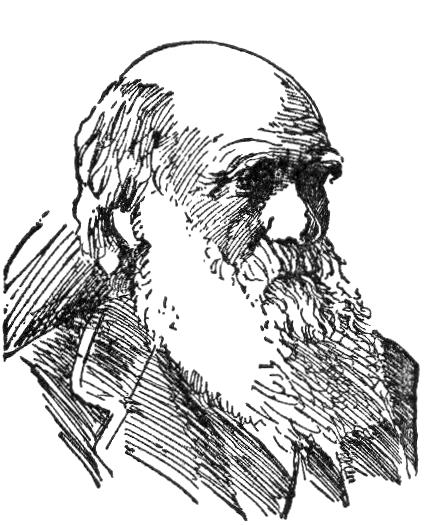

Unzählige Karikaturen stellten Charles Darwin im 19. Jahrhundert als Affen dar, jeder kennt die Fotographie Albert Einsteins mit herausgestreckter Zunge, Francis Crick und James Watson sind ohne das Attribut der Doppelhelix kaum vorstellbar. Gleichzeitig prägen aber auch fiktive Darstellungen von WissenschaftlerInnen die öffentliche Wahrnehmung -- denken wir etwa an Indiana Jones und die Archäologie oder an Walter White und die Chemie. Doch was verraten uns diese medialen Darstellungen über das Bild, das die Öffentlichkeit in der Vergangenheit von WissenschaftlerInnen und ihrer Tätigkeit hatte? Inwieweit waren ForscherInnen selbst an ihrer medialen Repräsentation beteiligt? In dieser Übung untersuchen wir reale wie fiktive Darstellungen und Repräsentationsformen von WissenschaftlerInnen und Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert. Wir widmen uns damit auch der Frage, wie solche Darstellungen das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit widerspiegelten oder gar beeinflussten. Vor dem Hintergrund zeitgenössischer Quellen und zentraler theoretischer Ansätze nähern wir uns den Vorteilen und Grenzen von populären Medien für die Wissenschaftsgeschichte an.

Sachkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, wohl aber die Fähigkeit und Bereitschaft, auch längere und komplexe englischsprachige Quellen und Sekundärliteratur zu lesen und zu diskutieren.

Prüfungsform im BA, mod. Lehramt, MA und GSP: ES

- Lehrperson: Claus Spenninger

Ein Testkurs zum Ausprobieren der moodle-Funktionalitäten.

- Lehrperson: Kärin Nickelsen

- Lehrperson: Johannes Schuckert

- Lehrperson: Claus Spenninger