Die Dreistadt – Danzig (Gdańsk), Gdingen (Gdynia) und Zoppot (Sopot) – ist seit vielen Jahren die Region mit der größten Lebenszufriedenheit in Polen. Wäre die ihrerzeit populäre These vom Ende der Geschichte Wirklichkeit geworden, würden wir an die polnische Ostseeküste fahren, um zu beobachten, wie man sich von der Vergangenheit befreien kann, indem man sie in Museen verbannt. Das Ende der Geschichte trat bekanntlich nicht ein. Eine Reise in die Dreistadt lohnt sich trotzdem, denn zum einen kann sie einzigartige Einblicke in die zurzeit boomende Museumslandschaft Polens geben und zum anderen kann sie eine kritische Auseinandersetzung mit musealen Darstellungen der wichtigsten Ereignisse und Prozesse ermöglichen, die die Geschichte (Ostmittel-)Europas im 20. Jahrhundert prägten: des (Wieder-)Aufbaus des Nationalstaates nach 1918, des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts, der (Zwangs-)Migrationen der direkten Nachkriegszeit, der staatssozialistischen Modernisierung, der Entstehung antikommunistischer Opposition und der Entwicklung der Solidarność, der friedlichen Revolution 1989 und des globalen Aufstiegs des Neoliberalismus. Diese zeitgeschichtlichen Prägungen wurden in der Dreistadt in eine Reihe von musealen Repräsentationen übersetzt. Während einige von ihnen konsensfähig sind, werden andere hart umkämpft. Um die Verwandlung von Vergangenheit in eine historische Ausstellung, die Polarisierung der polnischen Gesellschaft und politische Spannungen in Polen besser zu verstehen, werden wir sechs Museen besichtigen und mit Ausstellungskuratoren sprechen, aber auch Menschen und Milieus kennen lernen, deren Geschichten in den Dreistädter Museen nicht erzählt werden.

- Trainer/in: Agnieszka Balcerzak

- Trainer/in: Felix Jeschke

- Trainer/in: Kornelia Konczal

- Trainer/in: Georgiy Konovaltsev

Elsa Winokurow (1883–1983): eine deutsch-russische Biographie

Im Jahr 1903 machte sich Elsa Winokurow, geb. Rammelmeyer (1883–1983), auf den Weg nach Zürich, um an der dortigen Universität Medizin zu studieren. Der Zustrom russländischer Frauen an schweizerische Hochschulen hatte bereits in den 1860er Jahren angefangen und riss auch zu Beginn des neuen Jahrhunderts nicht ab, denn die Studienmöglichkeiten für Frauen in Russland waren nach wie vor eingeschränkt. Nach einem kurzen Aufenthalt in Zürich studierte Elsa Winokurow in Berlin bevor sie 1906 – mitten in den Wirren der Revolution – nach Moskau zurückkehren musste. Ihr weiteres Leben war ein Kampf um den akademischen Abschluss – was sie zwischenzeitlich wieder nach Deutschland geführt hatte – und die berufliche Behauptung während des Ersten Weltkrieges in Russland und des Zweiten Weltkrieges in Deutschland. Im Jahr 1950 ließ sich Winokurow als Fachärztin für Orthopädie in der eigenen Praxis in Hannover nieder.

Als Kind deutscher Eltern wuchs Elsa Winokurow gemeinsam mit drei Brüdern in Moskau auf. Ihr wechselvoller Lebensweg zeigt, mit welchen Hürden sie als Angehörige einer ethnischen Minderheit in Russland konfrontiert war und als Frau überwinden musste, um in der von Männern dominierten akademischen Welt Fuß zu fassen. Anhand ihres Nachlasses, der unter anderem ein Tagebuch, Korrespondenz und zahlreiche Fotografien umfasst, lassen sich somit faszinierende Kapitel der europäischen Frauengeschichte, insbesondere das Frauenstudium, und der deutsch-russischen Beziehungsgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts analysieren.

Das Ziel dieses Projektkurses ist es, den Nachlass von Elsa Winokurow digital aufzubereiten, ihre grenzüberschreitende Lebens- und Familiengeschichte zu rekonstruieren und sie in Form einer virtuellen Ausstellung zu präsentieren. Dank Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek, der Bayerischen Museumsakademie und dem DHVLab der IT-Gruppe Geisteswissenschaften an der LMU bekommen die KursteilnehmerInnen die Möglichkeit, die Chancen der digitalen Quellenkritik und der Geschichtsvermittlung auszuloten und sich somit mit den digital humanities und der public history vertraut zu machen.

Nach Abschluss des gesamten Kurses werden 10 ECTS vergeben.

Projektleitung: Kornelia Kończal (LMU) und Arpine Maniero (Collegium Carolinum)

Zeit und Ort: freitags, 10:00-11.30 Uhr, digital

Literatur:

Auga, Ulrike (Hg.): Das Geschlecht der Wissenschaften. Zur Geschichte von Akademikerinnen im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main 2010.

Dahlmann, Dittmar: Deutsche in St. Petersburg und Moskau vom 18. Jahrhundert bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Lüneburg 1994.

Dahlmann, Dittmar: Deutschland und Russland: Aspekte kultureller und wissenschaftlicher Beziehungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Wiesbaden 2004.

Fleischhauer, Ingeborg: Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart: ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung. Baden-Banden 1990.

Jannidis, Fotis: Digital Humanities: eine Einführung. Stuttgart 2017.

Kästner, Ingrid (Hg.): Deutsch-russische kulturelle und wissenschaftliche Wahrnehmungen und Wechselseitigkeiten vom 18. zum 20. Jahrhundert. Aachen 2016.

Maurer, Trude: Der Weg an die Universität. Höhere Frauenstudien vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Göttingen 2010.

Warwick, Claire, Melissa Terras, Julianne Nyhan (Hg.): Digital Humanities in Practice. London 2012.

- Trainer/in: Felix Jeschke

- Trainer/in: Kornelia Konczal

- Trainer/in: Georgiy Konovaltsev

- Trainer/in: Arpine Maniero

- Trainer/in: Helena Holzberger

- Trainer/in: Helena Holzberger

- Trainer/in: Maximilian Fixl

- Trainer/in: Martin Schulze Wessel

- Trainer/in: Maximilian Fixl

- Trainer/in: Martin Schulze Wessel

- Trainer/in: Tobias Weger

Gemeinsame digitale Vortragsreihe der LMU München und der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag (15. März bis 14. Juni 2021)

Die Vortragsreihe „Ostmitteleuropa denken“ bietet der Elitestudiengang Osteuropastudien der LMU München in Zusammenarbeit mit der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag an. Die Lehrveranstaltung findet im Rahmen eines geplanten Double-Degree-Programms der beiden Einrichtungen statt. Die Reihe ermöglicht es den Studierenden, einen Einblick in die neuzeitliche Sozial- und Kulturgeschichte nicht nur der böhmischen Länder zu erlangen und zentrale Themen der Identitätsbildung in diesem Teil Europas im 19. und 20. Jahrhundert zu diskutieren. Die ersten Vorträge führen in die multiethnische Lebenswelt der späten Habsburgermonarchie ein, in der sich allmählich nationale und politische Gesellschaften ausbildeten, die die eigene moderne Staatlichkeit anstrebten. Das Grundmotiv der Vorträge über die Zwischenkriegszeit und das erste Jahrzehnt nach dem 2. Weltkrieg bilden die Themen Ethnizität und Nationalismus. Daran anschließend beschäftigen sich die Vortragenden insbesondere mit dem Charakter, der Legitimität und den Krisen des Staatssozialismus. Abgeschlossen wird der Zyklus durch zwei Vorträge zur Entstehung und Rolle der älteren Geschichte und Literatur bei der Ausformung moderner Identitäten in den böhmischen Ländern und Ungarn.

- Trainer/in: Felix Jeschke

- Trainer/in: Martin Schulze Wessel

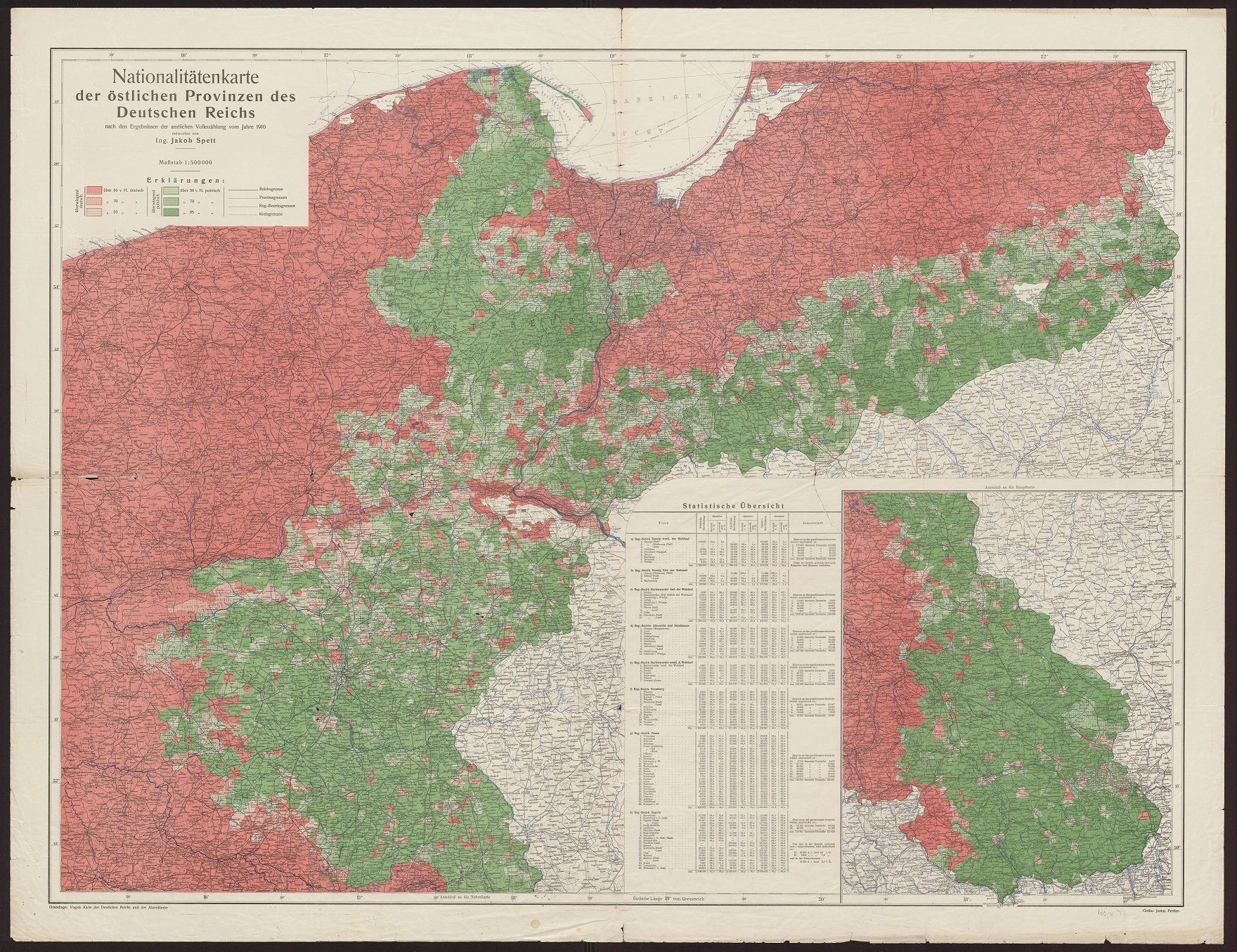

Die Geografie erlebte im Laufe des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts eine Erneuerung und Professionalisierung. Im Dienst der wissenschaftlichen Objektivität vermaßen und kartografierten Geografen nicht nur die Erdoberfläche, sondern auch Bevölkerungsgruppen. Bei der Neugestaltung Ostmittel- und Südosteuropas nach dem Ersten Weltkrieg kam Geografen daher eine Schlüsselrolle zu. Als Experten bei der Pariser Friedenskonferenz hatten sie u. a. direkten Einfluss auf die Grenzziehung. Diese Politisierung zeigte die Grenzen der Objektivität, denn die als „natürlich“ angesehenen Grenzen der einen Seite wurde von der anderen bestritten. Die „Vaterlandszeichner“ (Maciej Górny) wurden dadurch in der Zwischenkriegszeit zu nationalpolitischen Akteuren und ihre Veröffentlichungen zu Stellungnahmen in immer kontroverser ausgetragenen Konflikten um nationale Räume.

Die Übung untersucht diese Raumdiskurse in der Zwischenkriegszeit unter verflechtungs- und konfliktgeschichtlichen Gesichtspunkten mit den Schwerpunkten Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und Jugoslawien. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf Landkarten als Medien der Geografie und der Geschichte gelegt. Die Kenntnis einer der einschlägigen Sprachen ist von Vorteil, aber nicht absolut notwendig.

- Trainer/in: Felix Jeschke

- Trainer/in: Matthias Melcher

- Trainer/in: Zarina Gatina

- Trainer/in: Elena Lisitsyna

- Trainer/in: Jana Osterkamp

Kaum eine russische Herrschergestalt hat die Phantasie vom 16. Jahrhundert bis heute in Russland wie im lateinischen Teil Europas so intensiv beschäftigt wie Ivan IV. Groznyj („der Schreckliche“). Die erstmalige Krönung eines Moskauer Großfürsten zum Zaren nach byzantinischem Ritus 1547, die Eroberung der Khanate von Kazan’ 1552, Astrachan’ 1556 und Sibir’ 1582 und die damit einhergehende gewaltige territoriale Expansion des zarischen Herrschaftsgebietes und Verwandlung des Moskauer Reiches in ein Vielvölkerreich, die Terrorherrschaft im Innern in der Zeit der Opričnina (1564–1572) und der jahrelange, letztlich mit katastrophalen Folgen für das eigene Zartum geführte Livländische Krieg (1558–1582/83) sind mit der Herrschaftszeit Ivans IV. verbunden. Entsprechend gegensätzlich fällt das Urteil sowohl der Zeitgenossen als auch der Historiker über den ersten russischen Zaren aus: Während er für die einen die Verkörperung russischer herrscherlicher Machtvollkommenheit und tyrannischer Grausamkeit darstellt, gilt er anderen als Inbegriff der Stärke russischer Großmacht und der Bewahrung der eigenständigen russische-orthodoxen Kultur. Jenseits dieser stereotypen Bilder von Ivan IV. Groznyj soll im Proseminar dem vielschichtigen Wesen der Epoche Ivans IV. Groznyj, den Aufgaben und Bedingungen seiner Herrschaft sowie den Antriebskräften für seine einschneidenden Handlungen nachgegangen werden.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Studierende der osteuropäischen Geschichte, sondern an alle an mittelalterlicher Geschichte Interessierten und setzt keine einschlägigen Landes- oder Sprachkenntnisse voraus.

- Trainer/in: Reinhard Frötschner

Zu den unerwarteten Folgen der Siege Japans gegen das Zarenreich gehörte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Gefangennahme von fast 75.000 russischen Soldaten und Offizieren. Sie wurden nach Japan verschifft, in Lagern untergebracht und durften erst nach dem Friedensvertrag von Portsmouth in die Heimat zurückkehren. Die jahrelange Internierung war eine neue Art, mit Gefangenen umzugehen; sie erforderte eine moderne Logistik und ein Konzept auf Seiten der Sieger. Anders als im Zweiten Weltkrieg setzte die Regierung in Tokio 1905 auf die hyperkorrekte Behandlung der Gefangenen – und nutzte dies auch als Propagandathema.

Die Übung ordnet die wenig erforschten Erfahrungen der russischen Gefangenen von 1904/05 in die Geschichte der Kriegsgefangenschaft ein. Nicht wenige der Gefangenen haben in Selbstzeugnissen über diese Zeit berichtet. Wie gingen sie mit dem Stigma der als unehrenhaft geltenden Gefangenschaft um, mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins und der propagandistischen Instrumentalisierung? Welche Folgen hatte der Zwangsaufenthalt in Japan für ihr Selbst- und Fremdbild? Wie reagierte die japanische Gesellschaft auf den internierten Feind?

- Trainer/in: Marian Lüth

- Trainer/in: Andreas Renner

Seitdem Christoph Kolumbus den Seeweg nach Indien verfehlte, haben Kaufleute ihn vor den arktischen Küsten Eurasiens suchen lassen - die legendäre Nordostpassage des 16. Jahrhunderts. Erst 1878/79 hat sie der finno-schwedische Forscher Adolf E. Nordenskjöld bewältigt; gegenwärtig wird die subpolare Direktverbindung zwischen dem nordatlantischen und dem pazifischen Wirtschaftsraum zu einem internationalen Schifffahrtsweg ausgebaut. Die Passage dauert nur noch wenige Wochen und soll, dank Klimawandel und mit Hilfe von Russlands atomgetriebener Eisbrecherflotte, in naher Zukunft ganzjährig möglich sein.

Wichtiger als für den Transitverkehr war die Seeroute allerdings schon in der Sowjetunion für die Industrialisierung, Militarisierung und Ausbeutung Sibiriens; seit dem 19. Jahrhundert diente die Westhälfte als sommerlicher Handelsweg zwischen Europa und Westsibirien; schon im 18. Jahrhundert haben Wissenschaftler die arktischen Küsten Russlands vermessen; und im 17. Jahrhundert nutzten die russischen Eroberer Sibiriens Abschnitte des Polarmeers als Querverbindung.

Das Seminar analysiert die Nordostpassage nicht allein als westeuropäische Seefahrerlegende, sondern als Seegebiet vor der Nordküste Russlands. Neben den wirtschaftlichen und militärischen Funktionen des Seewegs steht seine umweltgeschichtliche und kulturelle Bedeutung im Mittelpunkt. Die Veranstaltung dient zugleich als Einführung in die Geschichte Russlands aus einer arktischen und maritimen Perspektive.

- Trainer/in: Marian Lüth

- Trainer/in: Andreas Renner

Polemik, Politik und Alltag. Interkonfessionelle Beziehungen in Polen-Litauen im 16.-18. Jahrhundert

- Trainer/in: Nataliia Sinkevych

Seit dem 17. Jahrhundert nimmt Sibirien den größten Teil des Zarenreichs wie später der Sowjetunion ein. Doch in den Gesamtdarstellungen zur russischen Geschichte findet dieser Subkontinent nur am Rande Beachtung. So haben sich Klischees von menschenleeren Eiswüsten oder dem „größten Gefängnis der Welt“ erhalten. Die Vorlesung gibt einen Überblick über die Eroberung, Eingliederung und Besiedlung Sibiriens und fragt nach den Motiven und Folgen der russischen Expansion über den Ural. Welchen Stellenwart besaß Sibirien im russländischen Imperium? Wie gestaltete sich das Verhältnis von Zentrum und Peripherie im Verlauf der Jahrhunderte; wie lässt sich die riesige Region untergliedern; welche Rolle spielte die längste Grenze der Welt zu China oder das Verbannungswesen? Wie prägte Sibirien das Russlandbild im Verlauf der Zeit – sowohl im Inland wie im Ausland?

Die Vorlesung schlägt einen Bogen von den Anfängen der Eroberung im späten 16. Jahrhundert bis zum Bürgerkrieg von 1918/22, der (auch) in Sibirien entschieden wurde.

- Trainer/in: Marian Lüth

- Trainer/in: Andreas Renner

Die Übung richtet sich an Studierende der Geschichte aller Abteilungen mit dem Ziel, das Verfassen wissenschaftlicher Texte (Seminar-, Bachelor-, Masterarbeit, Essay) zu verbessern. Die Hauptbereiche sind: a) Fragestellung und Einstieg in die Arbeit, Gliederung und Aufbau der Argumente, b) Gedankenführung, Formulierung (der wissenschaftliche Stil), Aufbereitung der Sekundärliteratur, Verarbeitung von Primärquellen im Text und narrative Strategien für Historiker, c) Zusammenfassung und Präsentation von Thesen und Ergebnissen. Unter anderem wird an Texten gearbeitet, die Teil einer in der Entstehung befindlichen eigenen Seminararbeit sind. Voraussetzung sind regelmäßige und aktive Teilnahme sowie termingerechte Erledigung kleiner Schreibaufgaben.

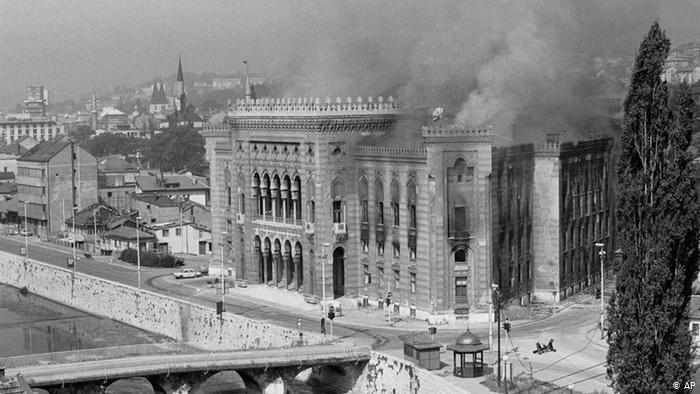

- Trainer/in: Marie-Janine Calic

In diesem Frühjahr jährt sich der Zerfall Jugoslawiens zum 30. Mal. Es ist ein trauriges Jubiläum: nach einer Dekade tiefgreifender wirtschaftlicher, politischer und verfassungsrechtlicher Unsicherheit, eines wachsenden Nationalismus und rasch um sich greifender Unsicherheiten und Ängste, ging der Vielvölkerstaat in eskalierender Gewalt unter. Es gibt mittlerweile eine reichhaltige Forschung unterschiedlicher Disziplinen, die unterschiedliche Aspekte der Vorgeschichte, des Zerfallskrieges und seiner Folgen analytisch durchleuchten. Welche Ursachen führten zur Auflösung Jugoslawiens? Wie lässt sich die Gewalt erklären? Welche unterschiedlichen Interpretationen und Sichtweisen existieren in den nationalen Historiographien in- und außerhalb der Region?

- Trainer/in: Marie-Janine Calic

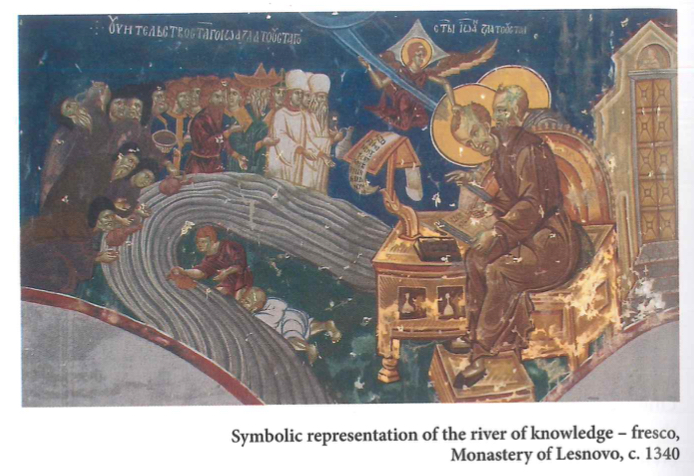

Die Vorlesung führt anhand systematischer Fragestellungen in das Studium der südosteuropäischen Geschichte in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jh.) ein. Dabei stehen transregionale Prozesse und globale Verflechtungen im Vordergrund. Unter anderem werden das Habsburger und das Osmanische Reich beleuchtet. Es werden Themen aus der Religions-, Alltags-, Kultur-, Ideen-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im Überblick behandelt.

- Trainer/in: Marie-Janine Calic

This reading course (Lektürekurs) will discuss one of the major methodological issues in social sciences and humanities, namely: the relationship between micro and macro perspectives. Depending on the research topic, location and timeframe, this can be translated as tensions between structure and agency, biography and society, or interpersonal behaviour and institutional system. The question of how to link such disparate levels of analysis confronts scholars across disciplines.

Combined under the heading of “micro-macro links”, a range of topics will be discussed in this reading course, including aggregation, embeddedness and representativeness, to highlight a few. More specifically, we will discuss how to conceptualise the links between individual motivations and societal outcomes on the one hand, and the impact of large-scale social processes on individual behaviour on the other; on making case studies productive for scholarly analysis; and, as the historian Jan Gross (2012) put it – on ways to “convert episodic knowledge into a general understanding of what happened”.

So far, despite their shared challenges, scholars have restricted discussions on micro-macro perspectives to their own disciplines. Our reading course aims to cut across the boundaries between history, sociology and anthropology, and find sensible ways to combine micro- and macro-knowledge.

- Trainer/in: Kornelia Konczal

This course explores the history of East Central Europe since 1989. Focusing on socio-economic developments, we will compare the transition from central planning to market economy in five countries: Poland, Czechia, Slovakia, Hungary and Germany. In order to better understand the similarities and differences between them, we will deal with large-scale structural changes and micro-scale social practices. The syllabus includes therefore not only some of the key scholarly monographs but also biographies, ego-documents and visual material.

- Trainer/in: Kornelia Konczal