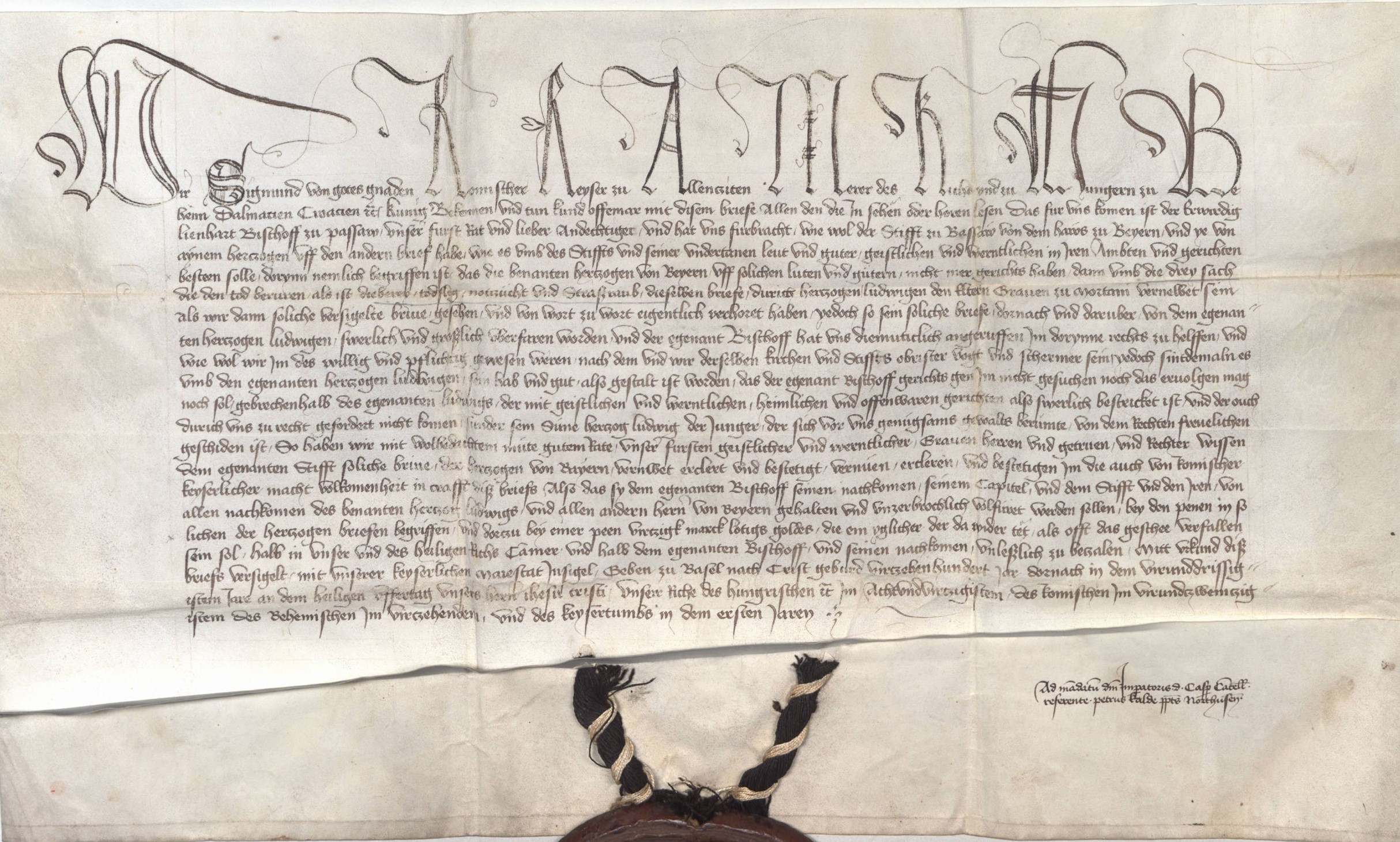

Während

des gesamten Mittelalters waren Urkunden ein zentrales Mittel zur Ausübung von

Herrschaft. Mit Urkunden konnte der Herrscher beispielsweise seinen

Untergebenen Rechte und Privilegien gewähren, ihnen Befehle erteilen,

Gerichtsurteile fällen oder Erklärungen über geltendes Recht abgeben. Dafür bot

sich vor allem im Spätmittelalter eine Vielzahl an verschiedenen Formen an: Vom

reich verzierten feierlichen Privileg auf kostbarem Pergament bis hin zum fast

schmucklosen Brief auf einem Papierzettel. Die Diplomatik (Urkundenlehre) ist

daher ein unerlässliches Instrument zur Entschlüsselung und Interpretation

herrscherlicher Politik. Mit ihrer Hilfe lassen sich nicht zuletzt auch

gefälschte Urkunden aufspüren. In der Übung sollen daher Grundfertigkeiten in der Arbeit mit spätmittelalterlichen

Urkunden, wie etwa das Lesen der mittelalterlichen Schriften oder das

Interpretieren der äußeren und inneren Merkmale und Formalia vermittelt werden,

wobei ein Schwerpunkt auf das frühe 15. Jahrhundert gelegt wird.

- Trainer/in: Philipp Laumer

Auf der Handschriftenkunde ruhen Editionen, sie liefert der Wissenschaft neue Quellen und und Erkenntnisse. Doch die wissenschaftliche Beschreibung einer Handschrift stellt mancherlei Anforderungen an den Bearbeiter, denn in kaum einem Bereich der historischen Grundlagenforschung fließen so viele Teildisziplinen zusammen wie dort. Dazu gehören neben Kenntnissen in Paläographie, Kodikologie und Einbandkunde vor allem auch fundierte sprachliche Kenntnisse, um die (mehrheitlich lateinischen) Texte entziffern, verstehen und identifizieren zu können. Die Übung möchte eine praxisorientierte Einführung in die verschiedenen Schritte und Aspekte der Handschriftenerschließung geben, Grundlagen der Paläographie und Kodikologie vermitteln und dabei vor allem Gelegenheit zu eigenem Lesen, Transkribieren und Nachforschen bieten. Für die Teilnahme sind Grundkenntnisse des Lateinischen empfehlenswert.

- Trainer/in: Sabine Buttinger

Im Rahmen des Historikertags 2021 in München sollen

in Form einer Vitrinenausstellung die bekanntesten Stücke (insbesondere

Handschriften, aber auch Karten) aus der Sammlung der Münchener

Universitätsbibliothek präsentiert werden. Die Lehrveranstaltung dient der

Gestaltung dieser Ausstellung: Ziel ist, zunächst die Bedeutung und die

Wirkungsgeschichte der betreffenden Objekte zu erschließen, ehe in einem

zweiten Schritt überlegt werden soll, wie das jeweilige Exponat in der

Ausstellung am wirkungsvollsten präsentiert und mit welchen Begleittexten es

einer breiteren Öffentlichkeit erschlossen werden kann.

- Trainer/in: Martin Wagendorfer

Die lateinische Sprache, in der die meisten

mittelalterlichen und auch viele neuzeitliche Quellen abgefasst sind, stellt

erfahrungsgemäß eine gewisse Hemmschwelle bzw. Eingangshürde bei der

Beschäftigung mit diesen Quellen dar, zumal typisch mittelalterliche Quellen

wie Urkunden oder hagiographische Texte auch eine eigene Herangehensweise

verlangen. Die Lehrveranstaltung hat das Ziel, diese Hemmschwelle abzubauen und

in den adäquaten Umgang mit diesen Quellen einzuführen. Zunächst soll ein

kurzer Überblick über die Geschichte der Disziplin Mittel- und Neulatein

gegeben werden, anschließend werden die wichtigsten Hilfsmittel für die

Übersetzung lateinischer Quellen sowie ihre richtige Benützung vorgestellt. Im

Hauptteil der Veranstaltung sollen dann gemeinsam exemplarische Texte gelesen

werden, an denen die Eigenheiten des mittelalterlichen und neuzeitlichen Latein

sowie bestimmter Quellengattungen aufgezeigt werden sollen.

- Trainer/in: Martin Wagendorfer

Im Oberseminar wird über den Stand der laufenden

Bachelorarbeiten, Master-/Magister-arbeiten und Dissertationen berichtet; zudem

stellen Mitarbeiter und auswärtige Kollegen ihre Projekte vor.

- Trainer/in: Martin Wagendorfer

Im Lektürekurs innerhalb des Master-Studiengangs

lesen die Studierenden selbständig wissenschaftliche Literatur, die zu den

Grundlagenwerken des Faches gehört oder einen besonderen Einfluss auf die

Forschung ausgeübt hat. Die Auswahl der Titel erfolgt in Absprache mit dem

Dozenten in der ersten Sitzung; in einer Zwischenbesprechung gegen Mitte des Semesters

können etwaig auftretende Fragen oder Probleme erörtert werden; in der

mündlichen Abschlussbesprechung am Semesterende wird die Lektüre diskutiert.

- Trainer/in: Martin Wagendorfer

- Trainer/in: Martin Wagendorfer

Wissentlich verbreitete Falschmeldungen dienen der

politischen Propaganda, sind gezielte Strategie der Desinformation und

beeinflussen politische Entscheidungen. Nicht nur die Gegenwart, auch das Mittelalter

bietet zahllose Beispiele für den manipulativen Umgang des Menschen mit dem

Wahrheitsbegriff. Wie lässt sich mit Hilfe der grundwissenschaftlichen

Disziplinen der Diplomatik, Paläografie, Sphragistik und Chronologie die

Authentizität historischer Quellen überprüfen? Was war die Motivation der

mittelalterlichen Fälscher? Und was passierte mit Fälschern, sofern deren Tun

überhaupt zeitnah entdeckt wurde? Die Übung bietet unter anderem die

Möglichkeit, anhand der Erkenntnisse der großen Regesten-Werke (Regesta

Imperii) und kritischen Urkunden-Editionen (MGH) Fälschungsmerkmale an vorgeblichen

Kaiser- und Königsurkunden nachzuvollziehen. Die Ritualmordlegende, die immer

wieder Vorwand für die Unterdrückung und Verfolgung von Juden war, bietet ein

Beispiel für die politische Propaganda verantwortlicher Stadt- bzw.

Landesherren, die durch Textquellen entlarvt werden kann.

- Trainer/in: Susanne Wolf

- Trainer/in: Stefan Petersen

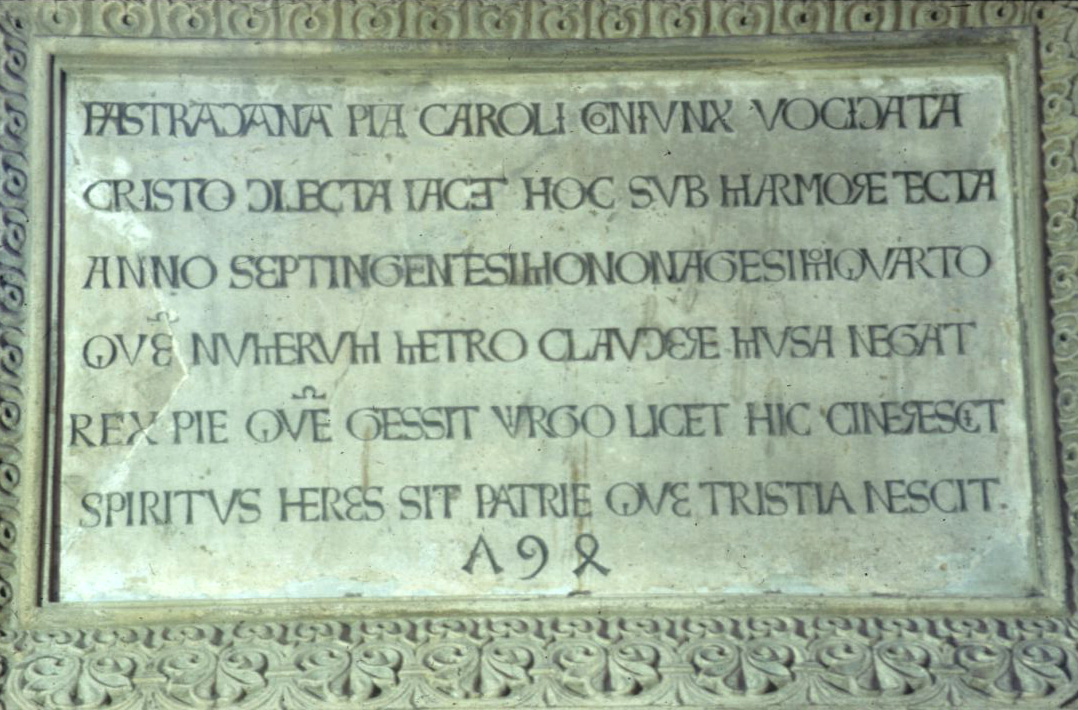

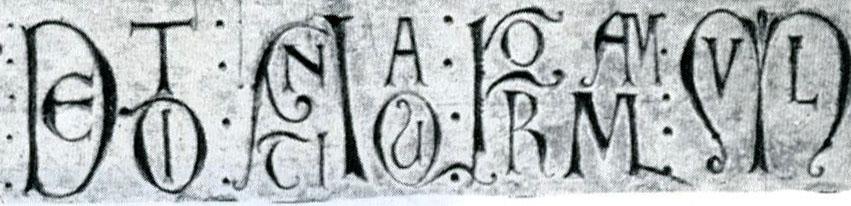

Die noch junge Wissenschaft der mittelalterlichen

und neuzeitlichen Epigraphik hat innerhalb der letzten 25 bis 30 Jahre eine

rasante Entwicklung erfahren, die sich im eifrigen Ausbau der europaweiten

Editionen der Quelle Inschrift in nationalen Inschriftencorpora sowie in zahlreichen

schrift- und formularkundlichen Untersuchungen niederschlug. Trotz vielfältiger

in- und ausländischer Aktivitäten bleibt die Erstellung einer

gesamteuropäischen Epigraphik für viele Inschriftenarten weiterhin ein

Desiderat der Forschung. Die Vorstellung eines einheitlichen

Entwicklungsverlaufes von Schrift und Formular, wie er über weite Strecken im

deutschen Sprachraum nachzuvollziehen ist, muss aus gesamteuropäischer Sicht

nicht selten modifiziert und korrigiert werden. Die an epigraphisch

Fortgeschrittene gerichtete Veranstaltung beschäftigt sich mit den

„Brennpunkten“ der epigraphischen Forschung und den Möglichkeiten und Grenzen

der regionalen und zeitlichen Einordnung von Inschriftendenkmälern anhand epigraphischer

Methoden.

- Trainer/in: Franz Bornschlegel

Die Veranstaltung vermittelt einen Überblick über

die gebräuchlichen Schriftformen der Inschriften von der römischen Antike bis

in die frühe Neuzeit, wobei auch wichtige regionale wie materialspezifische

Sonderentwicklungen der Schrift berücksichtigt werden. Den Schwerpunkt bildet

Zentraleuropa, insbesondere der deutsche Sprachraum. Eine bedeutende Rolle

spielen zu gewissen Zeiten auch randeuropäische Schriftphänomene, die wir

ebenfalls in den Blick nehmen wollen. Im Rahmen von Referaten sollen Sie ausgewählte

Inschriften vorstellen, die formalen Merkmale beschreiben und die Schrift

entwicklungsgeschichtlich einbetten.

- Trainer/in: Franz Bornschlegel

Die Veranstaltung dient zur Einführung in die Grundbegriffe, Arbeitsmethoden und Hilfsmittel der Historischen Grundwissenschaften, die sich aus etwa einem Dutzend unterschiedlicher, etablierter wie junger Forschungszweige zusammensetzen. Jedes Fach ist für sich autonom und erfordert eigene Fragestellungen und Methoden. Zu den klassischen Gebieten der Geschichtlichen Hilfswissenschaften zählen die Diplomatik (Urkundenlehre) und die Paläographie (Lehre der Entwicklung der lateinischen Schrift), die den Schwerpunkt der Veranstaltungen bilden. Ferner gilt die Betrachtung den eng in Zusammenhang mit diesen Kernfächern stehenden Forschungsbereichen Chronologie (Zeitrechnungslehre) und Sphragistik (Siegelkunde) sowie der an der hiesigen Abteilung besonders gepflegten, jungen Disziplin der Epigraphik (Inschriftenkunde) des Mittelalters und der Neuzeit.

Grundkenntnisse in Latein von Vorteil!

- Trainer/in: Franz Bornschlegel