Bildnisstatuen in der griechischen Antike repräsentieren gelebte wie fiktive Personen. Bereits hieran wird ihre Relevanz, die sie in der Lebenswelt eingenommen haben, ersichtlich. Das bezeugt auch ihre Omnipräsenz: Von klassischer Zeit an nehmen sie mit ihrer Anwesenheit immer mehr öffentliche und private Räume ein und prägen die visuelle Kultur.

Das Proseminar widmet sich einerseits der Entwicklung, den Funktionen und Bedeutungen der Bildnisstatuen. Dabei stehen die Aufstellungs- und Wahrnehmungskontexte und sozialen, politischen und kulturellen Praktiken, in die sie eingebunden waren, im Zentrum. Diskutiert werden zudem Aspekte der Rezeption und Reflektion in anderen Bildmedien sowie den Textzeugnissen.

Uns interessiert besonders, was die Bildnisstatuen seit ihrer Errichtung ‚erlebt‘ haben: Welchen Veränderungen und Wandlungen sind ihnen widerfahren? Wie ist man mit ihnen umgegangen? Und in welche Handlungen waren sie eingebunden?

Ziel des Seminars ist es, ein differenziertes Verständnis für die aktive Rolle von Bildnisstatuen in der griechischen Gesellschaft zu entwickeln.

- Trainer/in: Sarah Al Jarad

Die Übung führt in die Grundlagen von Geoinformationssystemen (GIS) mit dem Open-Source-Programm QGIS ein. Anhand von realen und idealisierten archäologischen Daten aus dem antiken Latium, mit einem besonderen Fokus auf den Nemisee und das Heiligtum der Diana Nemorensis, erlernen die Studierenden die praktischen Fähigkeiten der digitalen Kartierung und räumlichen Analyse. Von der Georeferenzierung historischer Karten über die Erstellung eigener Vektordaten bis hin zu komplexen Sichtbarkeitsanalysen werden wir die Möglichkeiten von GIS für die archäologische Forschung erkunden. Ziel ist es, die Studierenden zu befähigen, eigene Fragestellungen mit GIS zu bearbeiten und professionelle Kartenlayouts zu erstellen.

Voraussetzungen: Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC, keine Vorkenntnisse in GIS erforderlich. Die Studierenden benötigen einen Laptop mit installierter QGIS-Software (Open-Source und kostenlos).

- Trainer/in: Kristina Junker

- Dozent/in: Ruth Bielfeldt

- Dozent/in: Philipp Schorch

- Dozent/in: Philipp Stockhammer

Siwa Digital: Fotoarchiv

- Trainer/in: Kristina Junker

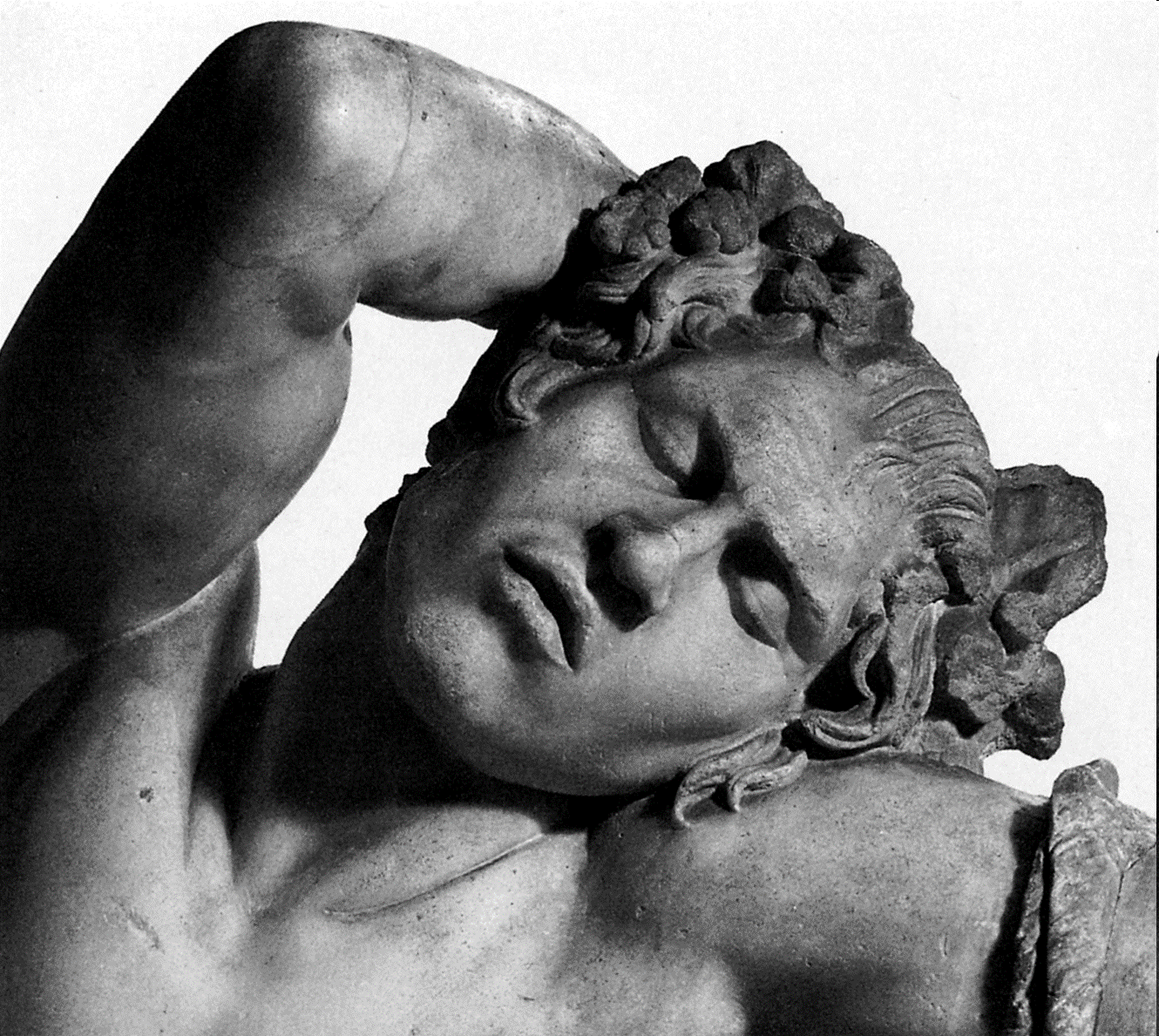

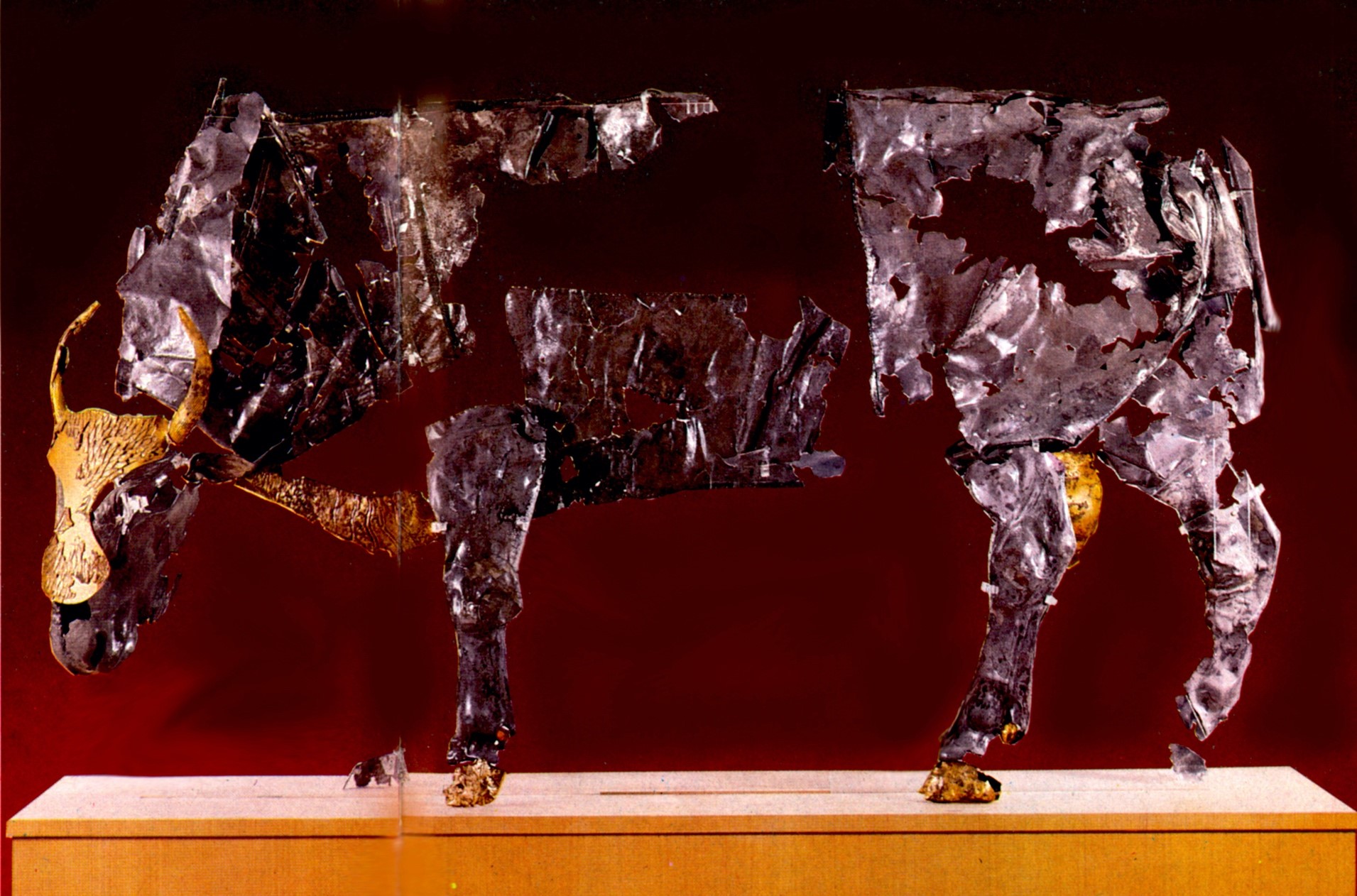

Das 4. Jahrhundert v. Chr. gehört zu den aufregendsten und widersprüchlichsten Epochen der griechischen Kultur und Kunst: Nach dem Ende des Peloponnesischen Krieges bleibt Athen zwar die führende Instanz in Philosophie, Kunst und Literatur, hat seine Position als politischer Player aber ein für allemal eingebüßt,. Auch Sparta kann seine hart erkämpfte Vormachtstellung nicht mehr halten und versinkt nach und nach in der Bedeutungslosigkeit. Unterdessen wird Philipp II König von Makedonien und macht sich auf, ein neues Weltreich zu erorbern. Und im ›fernen Italien‹ gewinnt Rom immer mehr an Einfluss und macht sich langsam, aber sicher auf zu neuen Ufern. Und kulturell? Platon und Aristoteles gründen ihre Akademien, die griechische Architektur geht immer kühnere Wege, Maler und Bildhauer bringen es zu internationalem Ansehen, Heiligtümer werden nicht mehr (nur) zur Verehrung der Gottheiten besucht, sondern wegen ihrer gefeierten Bildwerke – das Zeitalter der Kunstliebhaberei ist angebrochen.

Vor diesem Hintergrund verwundert es, dass das 4. Jahrhundert im Curriculum der Klassischen Archäologie oftmals nur als Übergangsperiode zwischen Hochklassik und Hellenismus abgehandelt wird: Auf der einen Seite das Goldene Zeitalter des Perikles, eine von normativenm Anspruch durchdrungene Phase des »Könnensbewusstseins« (Christian Meier), auf der anderen Seite das Zeitalter der hellenistischen Monarchen, die im Dialog mit anderen Kulturen eine regelrechte Entgrenzung der Künste herbeiführt.

Das 4. Jahrhundert v. Chr, ist in gewisser Weise tatsächlich eine ›Zwischenzeit‹, als es noch den klassischen Stil- und Umgangsformen verpflichtet ist, zugleich aber zahlreiche Phänomene vorwegnimmt, die für den Hellenismus prägend sein sollen. In diesem Proseminar werden wir zunächst gemeinsam die politischen und kulturellen Hintergründe erarbeiten, und von dort aus schlaglichtartig einige der zahlreichen kulturellen und künstlerischen Errungenschaften dieses Jahrhundert beleuchten: Vom steinernen Theaterbau bis zur ersten nackten Frauenskulptur.

- Dozentin: Viktoria Räuchle

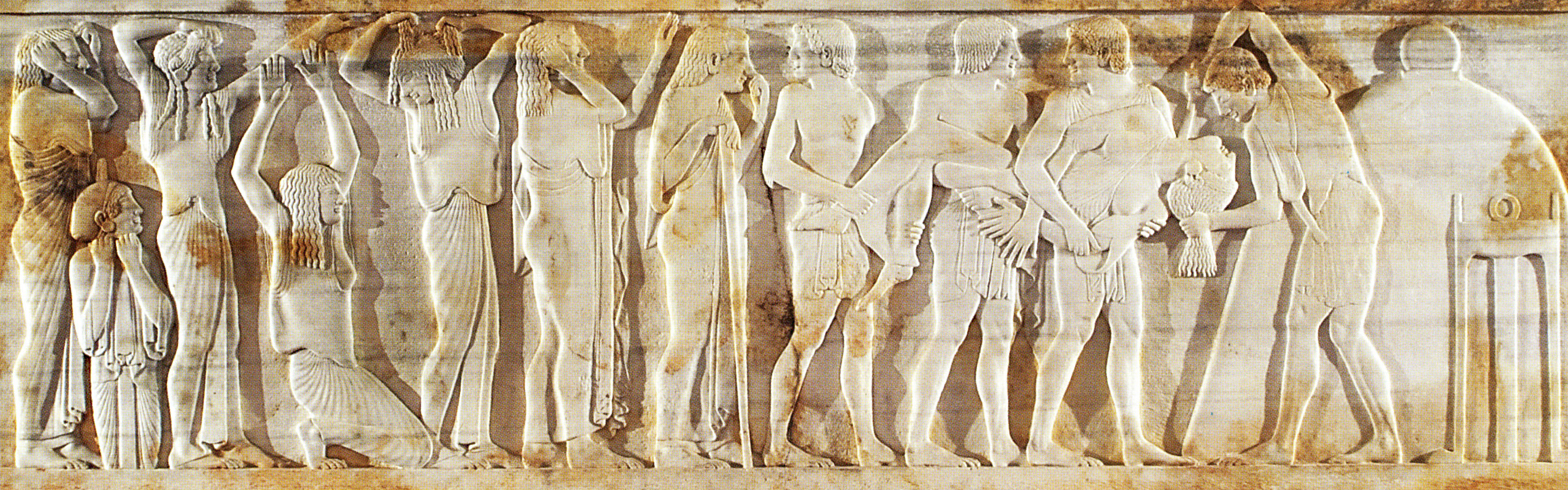

Der Tod ist eine universale und unhintergehbare Instanz des menschlichen Lebens – er gehört zur conditio humana. Wie sind die Alten Griechen mit dem Tod umgegangen? Welche Hoffnungen knüpften sie an ein Leben danach? Wie hielten sie die Erinnerung an die Verstorbenen aufrecht? Wie bestatteten sie ihre Toten und welche Denkmäler setzten sie ihnen? Wie trauerten die Griechen? Und welche zeitlichen und regionalen Unterschiede lassen sich in all diesen Aspekten feststellen?

Diesen Fragen wird in der Vorlesung aus primär archäologischer Perspektive nachgegangen. Nach einer allgemeinen Einführung aus transkultureller Perspektive werden wir uns zunächst dem Kerameikos zuwenden, der als Hauptfriedhof Athens in der Antike zu den am besten erforschten Nekropolen der griechischen Welt gehört und tiefe Einblicke in die zeitliche Entwicklung von Bestattungsbrauch und Totengedenken von der geometrischen Zeit bis in den Hellenismus sowie status- und geschlechtsspezifische Praktiken gewährt. Im Anschluss sollen schlaglichtartig außerattische Nekropolen und/oder Grabmonumente in den Blick genommen werden, um die Vielfalt griechischer Funerärkulturen aufzuzeigen: Es erwarten Sie unter Anderem archaische Massengräber von Kriegsgefangenen, prunkvolle makedonische Königsgräber, die faszierende Nekropole von Kyrene, das Mausoleum von Halikarnassos und bosporanische Luxuskurgane.

- Dozentin: Viktoria Räuchle

- Dozent/in: Ruth Bielfeldt

- Dozent/in: Philipp Stockhammer

- Dozent/in: Ruth Bielfeldt

- Dozent/in: Ulrich Hofstätter

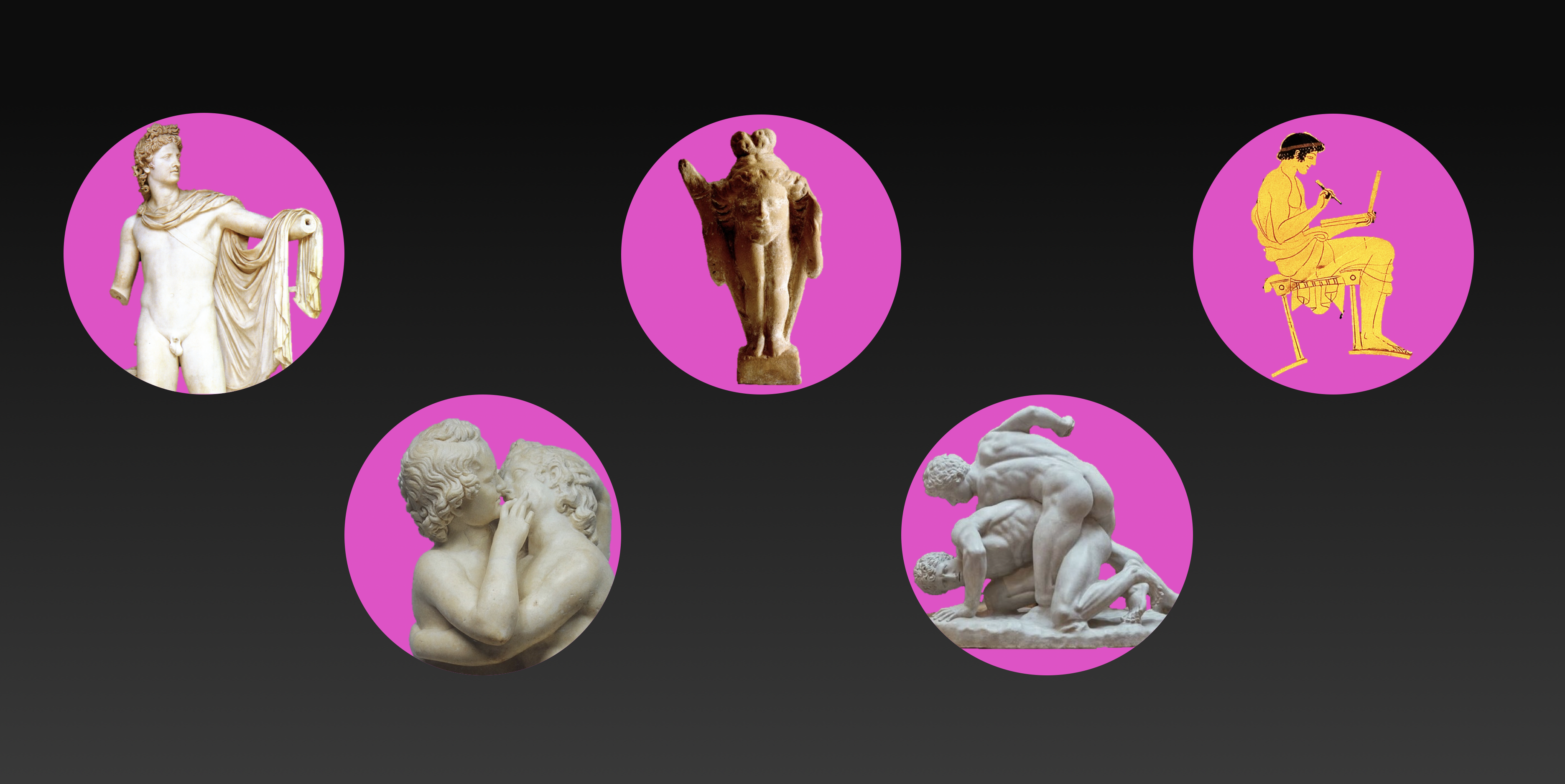

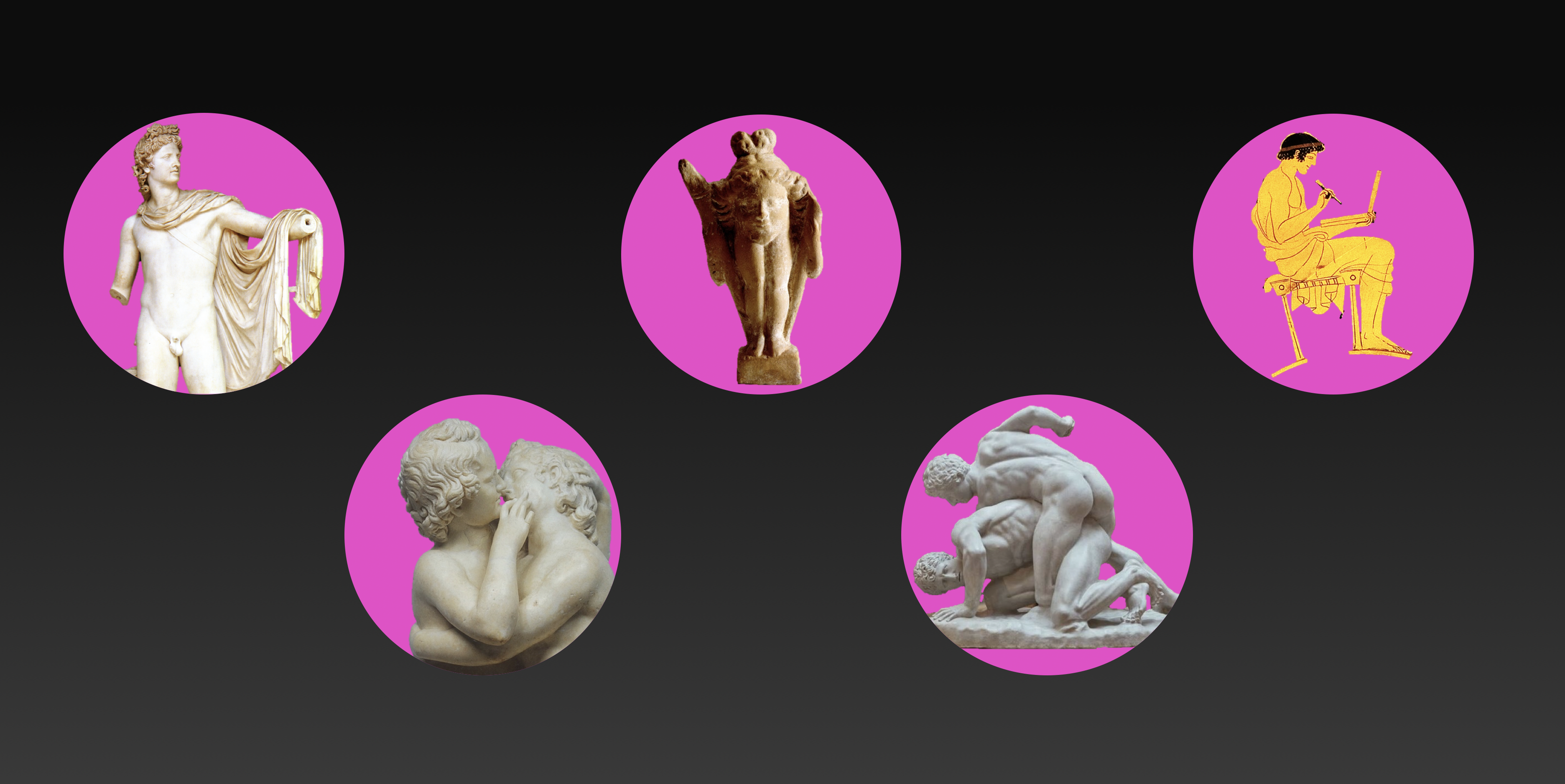

Als Eros im 7. Jahrhundert v. Chr. in Hesiods Theogonie erstmals die Bühne betritt, kommt dies einem Urknall gleich: Direkt nach Chaos und Ge gehört er zu den primordialen Kräften, wird gleichsam als eigentliches Bewegungsprinzip von Raum und Materie ins Feld geführt. Von Anfang an ist er vielgestaltig aufzufassen, er oszilliert zwischen Gottheit und Gefühl, zwischen Idee und Verkörperung. Dieser Vielgestaltigkeit verdankt Eros sein ungeheures kreatives Potential, welches die Dichter, Künstler und Philosophen im Laufe der Jahrhunderte zu immer neuen Ausgestaltungen der Figur beflügelt.

In diesem Seminar werden wir der schillernden Figur des Liebesgottes aus unterschiedlichen Perspektiven nähern, seine vielseitige Charakterisierung in Kult, Kunst und Literatur in den Blick nehmen. Dabei werden Sie nicht nur mit einigen archäologischen (historischen und philologischen) Methoden und Zeugnisgruppen vertraut gemacht, sondern lernen auch, diese in Hinblick auf konkrete Fragen zusammenzuführen und fruchtbar zu machen.

Das

Proseminar richtet sich an BA-Studierende der Classical Studies und

Archäologien. Fortgeschrittene Studierende verwandter Disziplinen sind

ebenfalls willkommen. Grundkenntnisse in den zentralen Gattungen und

Methoden der Klassischen Archäologie sind von Vorteil.

- Dozentin: Viktoria Räuchle

- Dozentin: Ruth Bielfeldt

- Dozentin: Viktoria Räuchle

- Dozent: Casper de Jonge

Migration und Mobilität sind Themen, die die Welt 2023 bewegen. Forscher haben gezeigt, dass Migration auch eine essentielle Rolle in und zwischen den Kulturen der antiken Welt spielte. Historiker, Archäologen und Sprachwissenschaftler haben Spuren von Migration in Mesopotamien, im chinesischen Altertum und in der griechisch-römischen Welt analysiert. Wie in unserer Zeit gab es auch in der Antike viele verschiedene Gründe für Menschen, um zu migrieren: es gab Migranten, die flüchten mussten vor Krieg oder Umweltkatastrophen; es gab Migranten, die als Sklaven zu einem neuen Land geführt wurden; es gab Migranten, die Arbeit suchten oder Handel trieben; und es gab Migranten, die aus Neugierde um die Welt reisten.

In diesem Seminar werden wir die spannenden Beziehungen zwischen Migration und antiken Narrativen (in Text und Bild) studieren. Die Literatur (und die bildende Kunst) erzählt Geschichten von Migration und konstruiert Geschichten und Vorstellungen von Migration. Die Literatur, die einerseits von Migranten und andererseits von Vertretern der Kulturen, in die man migriert, produziert wird, lädt die Leser ein, nachzudenken über die Herausforderungen und die Vorteile von menschlicher Mobilität. Inwiefern ist das moderne Konzept der Migrantenliteratur, das im Rahmen des Postkolonialismus entwickelt wurde, hilfreich, um antike Narrative von Migration (in Text und Bild) zu verstehen? Und wie können Geschichten der Antike uns helfen, über Migration im 21. Jahrhundert nachzudenken?

Das Seminar wird wie folgt aufgebaut sein: 1. Einleitung zur Migration (und zu interkulturellen Dialogen) in und zwischen verschiedenen Kulturen der Antike; 2. theoretische und methodische Überlegungen zum Begriff der ‘Migrationsliteratur’ und zur Sekundärliteratur; 3. Geschichten von Migration und Mobilität in den Münchener Museen (v.a. Antikensammlung, Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, Museum Fünf Kontinente); 4. Interpretationen von ‘Migrationsliteratur’ aus der griechischen Literatur der römischen Kaiserzeit: griechische Grabinschriften in Rom, Dionysios von Halikarnassos, Lukian von Samosata u.a.; 5. mündliche Präsentationen zu einem ausgewählten Thema von den teilnehmenden Studierenden; 6. internationale Tagung mit Studierenden aus den Niederlanden (Austausch).

- Dozent: Casper de Jonge

In dieser LMU-Cast Playlist finden Sie begleitende Tutorials zur

Übungen "Digitale Bildbearbeitung für Archäologen".

- Trainer/in: Ingrun Köb

Der Hellenismus, die Epoche, die die Forschung traditionell mit dem Tod

Alexander des Großen 323 v. Chr. einsetzen läßt, bringt für die

Gesellschaften und Menschen des Mittelmeerraums tiefgreifende

Veränderungen. Mit der Formierung der Diadochenreiche im Osten und dem

Erstarken Karthagos und Roms im Westen etabliert sich das Bewußtsein

einer grenzenüberwindenden, weltumfassenden Zivilisation. Die Vorlesung

entwirft ein synthetisches Bild der Epoche anhand von zehn

übergreifenden Leitkonzepten, die Politik und Ästhetik gleichermaßen

betreffen und die an ausgewählten aussagekräftigen

historisch-archäologischen Quellen und Monumenten erläutert werden.

- Dozentin: Ruth Bielfeldt

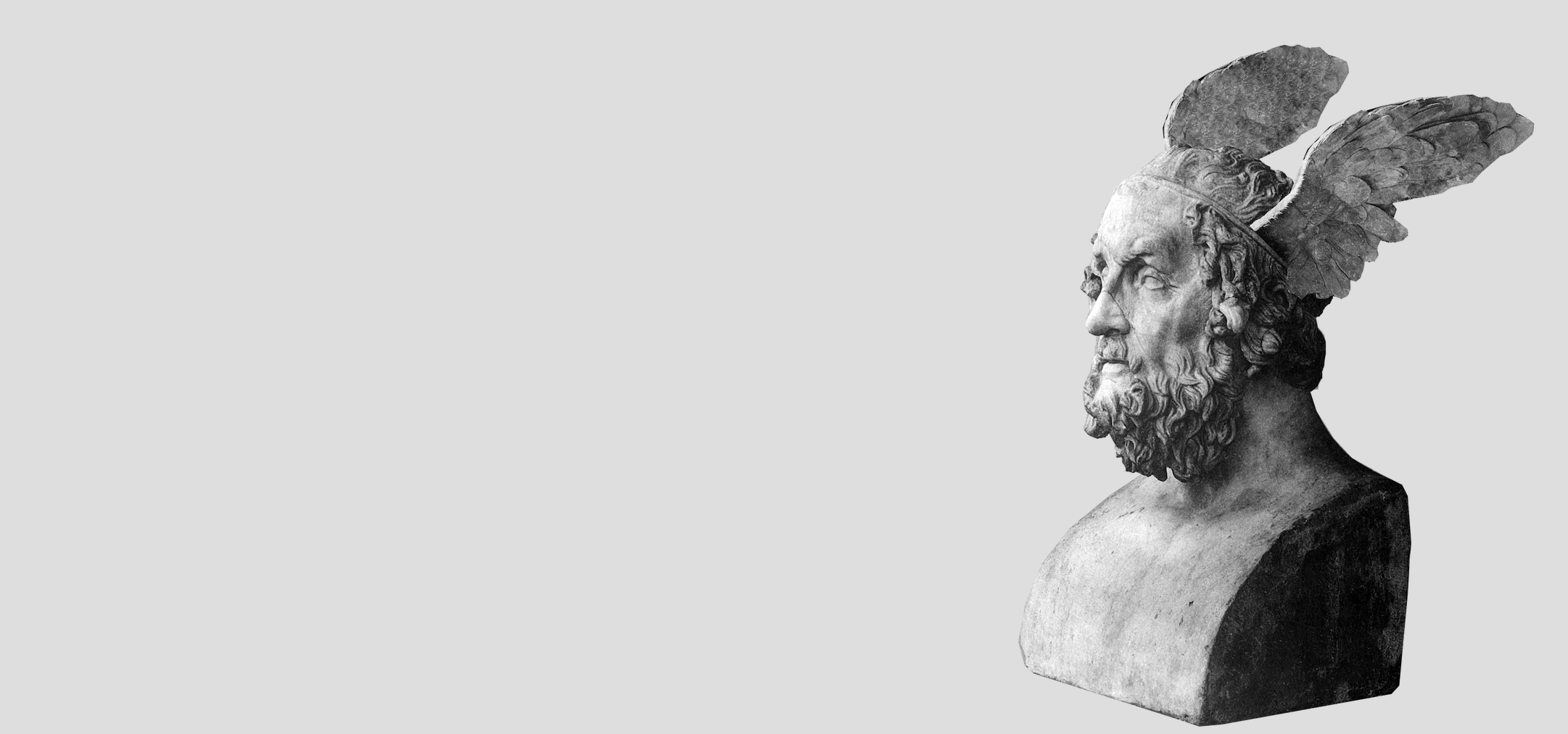

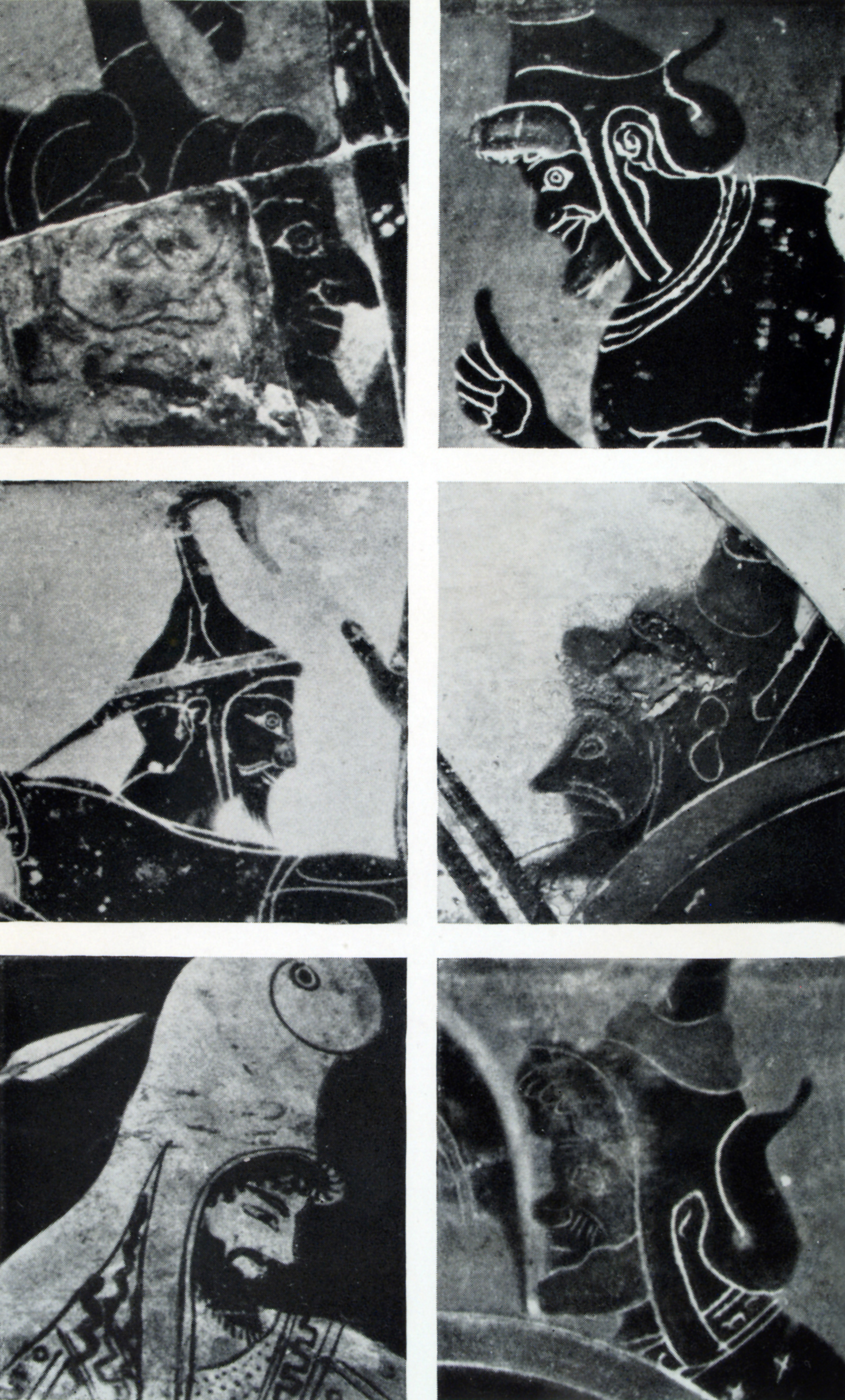

Bis heute gehören Ilias und Odyssee zu den Schlüsselwerken der europäischen Geistesgeschichte. Ihr Autor Homer hat unsere Kultur in einem Maße geprägt, dass er inzwischen selbst zum Mythos geworden ist.

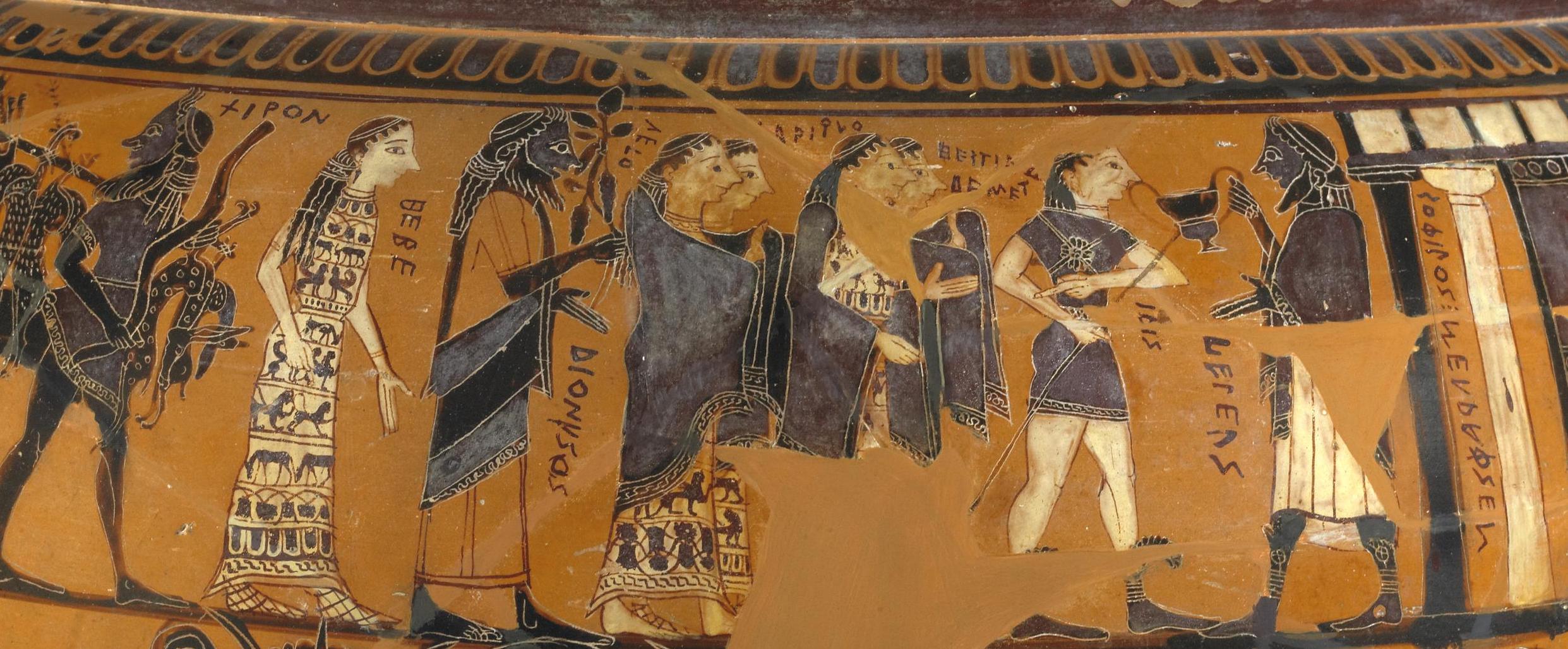

In diesem Hauptseminar möchten wir uns dem Stammvater der abendländischen Kultur aus verschiedensten bildwissenschaftlichen Perspektiven nähern. Ein Schwerpunkt wird auf der attischen Vasenmalerei liegen, die uns die Homerische Welt in atemberaubender Vielfalt vor Augen führt. Nach welchen Kriterien wurden die Mythen in der Bilderwelt rezipiert? Wann und warum weichen die Bilder von ihrem literarischen Vorbild ab? Welche Strategien wurden von den Künstlern entwickelt, um der erzählerischen Sprengkraft der Texte gerecht zu werden und/oder die dahinter liegenden Botschaften zu vermitteln?

Nach drei einführenden Sitzungen in Gruppenarbeit sollen in den Referaten ausgewählte Mythen aus Ilias und Odyssee in Wort und Bild vorgestellt werden. Ziel ist es, sowohl die spezifischen Gestaltungsmöglichkeiten und Aussageabsichten der literarischen und visuellen Zeugnisse herauszuarbeiten als auch ihre jeweiligen Interdependenzen zu berücksichtigen.

Als Vorbereitung auf das Seminar bitten wir Sie, sich Inhalt und Handlungsablauf der Ilias und Odyssee in Erinnerung zu rufen. Neben dem Œuvre des Meisters selbst soll Luca Giulianis »Bild und Mythos« als Ausgangspunkt unserer Streifzüge dienen; es schadet also nicht, auch hier schonmal reinzulesen.

- Dozentin: Ruth Bielfeldt

- Dozentin: Viktoria Räuchle

- Dozent/in: Ruth Bielfeldt

- Dozent/in: Johannes Eber

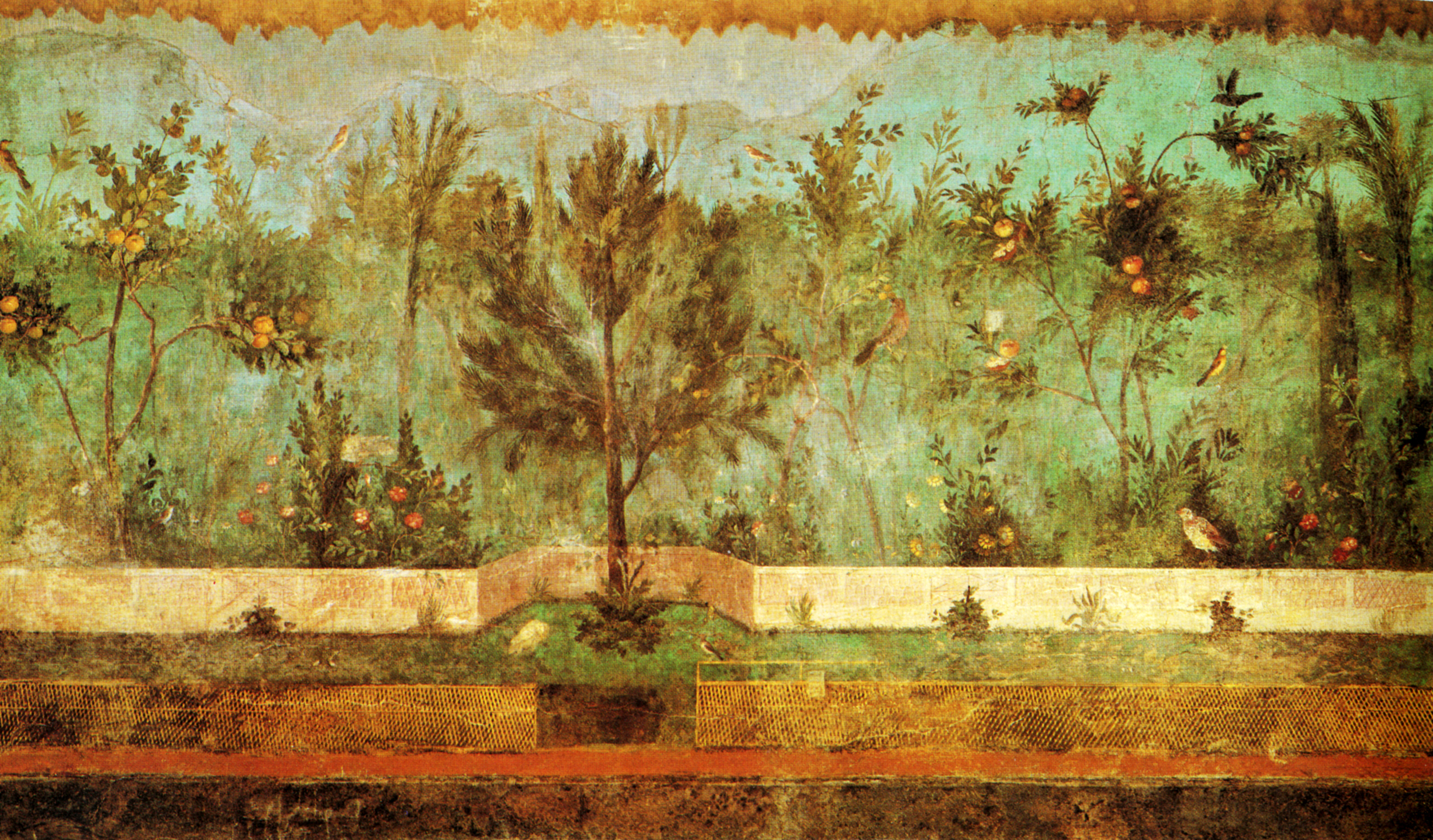

Die kampanische Landstadt Pompeji ist mehr als nur eine Momentaufnahme ihres katastrophalen Untergangs im Jahr 79 n. Chr. Der Vesuv zerstörte eine Stadt, die rund 700 Jahre alt war und mehrere einschneidende kulturelle und soziale Umbrüche erlebt hatte, darunter die Gründung einer römischen colonia mit der Ansiedlung von Veteranen im Jahr 80 v. Chr. In den letzten 25 Jahren haben Archäologen die Stadtwerdung von Pompeji und die vorrömischen Phasen der Stadt systematisch untersucht. Die neuen Forschungen bilden den Ausgangspunkt dieser Vorlesung. Sie gibt einen Überblick über die verschiedenen Stadtphysiognomien Pompejis von der samnitischen Zeit bis zum 1. Jahrhundert n. Chr. und diskutiert diese im Lichte des kulturellen, politischen und sozialen Wandels der Stadt und ihrer Bevölkerung. Hauptaugenmerk liegt auf den öffentlichen, kollektiv genutzten, Räumen der Stadt, den Heiligtümern, den Versammlungsorten, dem Forum sowie auf der sich verändernden Wohnkultur.

- Dozentin: Ruth Bielfeldt

- Dozent/in: Matthias Pichler

- Dozent/in: Andrea Schmölder-Veit

- Dozent/in: Nele Schröder-Griebel

Außerhalb der zivilisierten Welt von Stadt und Kulturlandschaft, in luftigen Bergen und finsteren Wäldern, reißenden Fluten und wasserlosen Wüsten, herrscht die Natur in ihrem rohen Urzustand und stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar. In den ungezähmten Naturgewalten sahen die Menschen der Antike numinose Kräfte am Werk, die es durch Opfer und Votive zu besänftigen galt. Gerade als Gegenbild zur Zivilisation wurde Natur aber auch aufgrund ihrer ästhetischen Qualitäten geschätzt und in bewusst gestalteter Form in den menschlichen Lebensraum integriert. Natur hat viele Gesichter, sie ist bedrohlich, göttlich und schön. Diese verschiedenen Aspekte der Auseinandersetzung des antiken Menschen mit der Natur sollen im Zentrum des Hauptseminars stehen.

- Dozent/in: Felix-Maximilian Henke

- Dozent/in: Viktoria Räuchle

- Tutor/in: Moritz Baiter

- Tutor/in: Berglind Hatje

- Tutor/in: Magdalena Seitz

- Tutor/in: Silvia Vornweg

- Tutor/in: Laura Zinn

- Dozentin: Constanze Graml

- Dozentin: Susanne Pfisterer-Haas

Wie kam Zeus an die Macht? Seit wann wird Athena in Athen verehrt? Was macht die Pythia in Delphi? Warum heißt Aphrodite auch Kypria? Was ist bei den Eleusinischen Mysterien passiert? Warum pilgerten die Griechen nach Epidauros? Wieso ist Hera immer so schlecht drauf?

Wer sich solche Fragen schon gestellt hat, wird in diesem interdisziplinären

Kurs Antworten finden. In Referaten und Gruppenarbeiten werden wir ausgewählte

Fallbeispiele zu einzelnen Gottheiten, Heiligtümern und religiösen Festen

untersuchen. Dabei werden literarische Texte, Kultbilder, historische Dekrete,

archäologische Befunde und vieles mehr zu Wort kommen und aus philologischer,

archäologischer und althistorischer Perspektive untersucht. Ziel ist es, ein

Grundverständnis für das griechische Pantheon und die Besonderheiten

griechischer Kultausübung zu entwickeln.

Dabei wollen wir auch in tiefere Schichten vordringen, zum Wesenskern des

griechischen Polytheismus: Im Unterschied etwa zu den monotheistischen

Religionen war die griechische Religion nicht dogmatisch, sondern

praxisorientiert: Tägliche Kulthandlungen und regelmäßig wiederkehrende

religiöse Feste beherrschten den Alltag, gaben dem Leben Struktur. Der Glaube

an Zeus und Co. konnte demgegenüber sehr individuell ausfallen. So behauptet

der im 5. Jahrhundert v. Chr. tätige Historiker Herodot, „dass Homer und Hesiod

den Griechen ihre Götter geschenkt haben“, und impliziert damit, dass die

Götterwelt eine Schöpfung der Dichter gewesen sei. Wir werden uns also auch mit

der in den Altertumswissenschaften nach wie vor kontrovers diskutierten Frage

beschäftigen: (Wie) glaubten die Griechen an ihre Götter?

- Dozentin: Viktoria Räuchle

In der antiken Literatur finden sich an zahllosen Stellen Beschreibungen von Werken der Bildenden Kunst: Der Sänger Homer schildert, wie Hephaistos Achill den phantastischen Schild schmiedet, mit dem dieser in seinen Tod geht; der Anwalt Cicero stellt im Prozess gegen den korrupten Statthalter Verres die Schätze vor, die dieser aus griechischen Heiligtümern geraubt hat. Der Redner Lukian demonstriert seinem Publikum, wie virtuos er den Vortragssaal preisen kann, in dem er gerade auftritt, und der Architekt Vitruv zieht über Geschmacksverirrungen seiner Zeitgenossen her, die sich Mutanten und statische Albträume an ihre Wände malen lassen.

Das, was seit der römischen Kaiserzeit als ‚Ekphrasis‘ bezeichnet wird und als „beschreibender Text, der das Mitgeteilte anschaulich vor Augen führt“ (Theon von Smyrna) in rhetorischen Lehrbüchern auftaucht, findet sich von frühester Zeit an in ganz verschiedenen literarischen Gattungen. So unterschiedlich wie die Kontexte sind auch die Arten von Kunstwerken und Gebäuden, die beschrieben werden, sowie die Intentionen, die hinter den Texten stehen – gemeinsam ist ihnen allen, dass sie uns nicht nur Aufschluss über verlorene Kunstwerke und materielle Erzeugnisse der Antike geben, sondern vor allem auch darüber, wie diese in ihrer eigenen Zeit gesehen, gedeutet und diskutiert wurden.

Im Kurs werden wir verschiedene Formen antiker Kunstbeschreibungen schlaglichtartig beleuchten. Auf dieser Grundlage werden wir uns die Frage stellen, wie die antiken ‚Betrachter‘ mit den Objekten umgingen, aber auch, auf welche Weise Schriftsteller Ekphraseis als literarische Werkzeuge einsetzten, wie sie bei der Versprachlichung von Bildwerken vorgingen und welchen Zweck sie damit im Rahmen ihres jeweiligen Werks verfolgten.

Teilnahmevoraussetzung sind aktive Mitarbeit, die regelmäßige Lektüre von Literatur zur Vorbereitung der Sitzung und die Übernahme eines Referats. Alle antiken Texte werden in Übersetzung gelesen, aber Kenntnisse des Griechischen und Lateinischen sind höchst willkommen.

- Dozent/in: Felix-Maximilian Henke

- Dozent/in: Viktoria Räuchle

- Tutorin: Berglind Hatje

- Tutorin: Luzie Jofer

Das Proseminar beschäftigt sich mit Vor- und Darstellungen von Fremden

in der griechischen und römischen Kultur. Ausgehend vom Selbstbild der

jeweiligen Kernkultur werden unterschiedliche soziale Gruppen anhand von

Text- und Bildquellen analysiert. Dabei werden Phänomene des

Nicht-Griechischen bzw. Nicht-Römischen in verschiedenen Medien und im

Hinblick auf deren jeweilige Wirkbereiche untersucht.

- Trainer/in: Constanze Graml

Im Rahmen der Übung werden anhand ausgewählter Fallbeispiele zu Heiligtümern in Attika Kenntnisse im Bereich Datenbankensysteme und GIS vermittelt. Hierfür werden zunächst im Rahmen von Gruppenarbeitseinheiten mögliche Strukturierungsvorschläge für aus dem archäologischen Befund ableitbare Informationen entwickelt. Der zweite thematische Block zielt auf die Visualisierung dieser Daten vor dem Hintergrund der Humangeographie ab. Zusätzlich zu diesen Unterrichtseinheiten besteht die Möglichkeit, an einer einwöchigen Dokumentationskampagne im Raum Sounion mitzuwirken. |

- Trainer/in: Constanze Graml

- Trainer/in: Manuel Hunziker