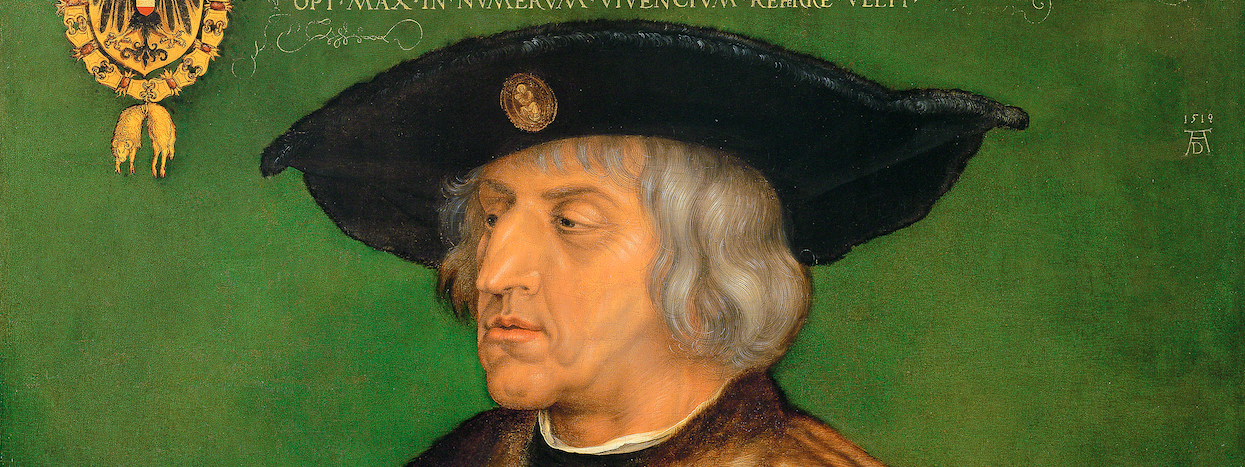

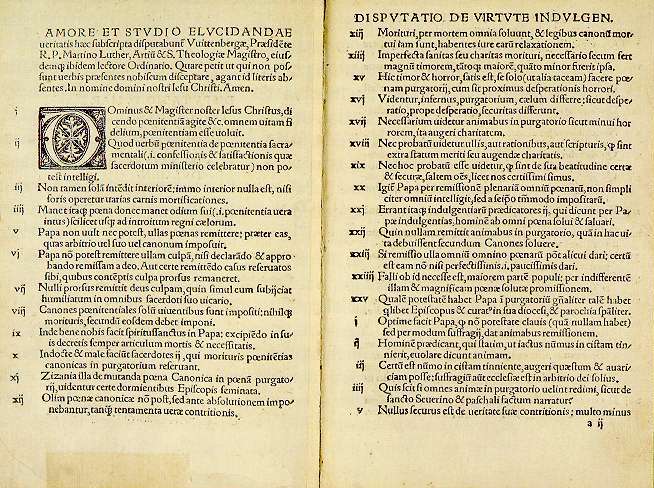

Als der Bettelmönch aus dem Augustineremitenorden und Wittenberger

Bibelprofessor Martin Luther 1517 seine 95 Thesen gegen das päpstliche

Ablasswesen richtete, löste er unbeabsichtigt tiefgreifende

Wandlungsprozesse im Geistlichen und Weltlichen aus. Indem Luther die

göttliche Gnade in den Mittelpunkt seiner Theologie rückte, machte er in

letzter Konsequenz die hierarchisch organisierte Papstkirche als

heilsnotwendige Mittlerin zwischen Mensch und Gott überflüssig. Diese

Botschaft fand in der nach religiöser und sozialer Reform verlangenden

Gesellschaft des frühen 16. Jahrhunderts eine ungeheure Resonanz. (Auch

der Bauernkrieg, der in der Erinnerungskultur des Jahres 2025 eine Rolle

spielt, gehört in diesen Kontext.) Zahlreiche Territorien schlossen

sich der Reformation an, neue Konfessionskulturen bildeten sich aus.

Zugleich politisierte sich die Religionsfrage – problematische

Verwerfungen im Verfassungsgefüge des Heiligen Römischen Reiches

Deutscher Nation waren die Folge, die 1555 im Augsburger

Religionsfrieden wenigstens vorläufig reichsrechtlich eingehegt werden

konnten. Im Basiskurs wollen wir die Reformation als Fundamentalprozess

der (mittel-)europäischen Geschichte kennenlernen und auch einen Blick

auf die Rezeption Luthers im 20. Jahrhundert werfen.

- Lehrer/Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer/Kurserstellerin: Mauerer Esteban

Aufmerksamkeit besitzt zwar biologische Grundlagen. Sie ist aber

zugleich stark durch die jeweilige Umwelt und Kultur bedingt. Dazu

gehören historisch wandelbare Regeln des Hin- und des Wegblickens, der

Orientierung von Aufmerksamkeit auf bestimmte, etwa religiöse,

ökonomische oder soziale Ziele. Es gehören dazu kulturelle Vorstellungen

über die Schadhaftigkeit mangelnder Aufmerksamkeit, Technologien der

Aufmerksamkeitslenkung und -steigerung und Annahmen darüber, wie

Aufmerksamkeit funktioniert oder gestört werden kann (etwa durch den

Teufel). Das Seminar wird sich der facettenreichen Geschichte der

Aufmerksamkeit in der Frühen Neuzeit bis hin zur Aufklärung zuwenden, in

der Aufmerksamkeit in einer noch die Moderne prägenden Weise zur

Grundvoraussetzung der Leistungsmaximierung wurde. Es entfaltet das

Thema mit Perspektiven aus dem Bereich des Religiösen, der

Wissenschaften, der Erziehungs- und der Alltagspraktiken.

- Lehrer / Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer / Kurserstellerin: Brendecke Arndt

Achtung: Im Nov/Dez werde ich aus gesundheitlichen Gründen zwei bis drei Wochen ausfallen. Wir werden diese Stunden dadurch kompensieren, dass wir in den ersten Semesterwochen 2 Termine pro Woche haben, einen am regulären Termin, den anderen am Freitag Nachmittag. Bitte prüfen Sie, ob sich das für Sie einrichten lässt.

In der Übung werden wir zunächst sehen, was Sie brauchen - Kompetenz im Bereich sturkturierter Forschungprozess, Theorien, Methoden, aktuelle Forschungsfelder - und sehen, was wir über die wichtigsten grundlegen Elemente hinaus an Wünschen prioritär behandeln.

Vorbereitend schauen Sie sich gern dies einmal an: https://videoonline.edu.lmu.de/en/protected-node?destination=node/11723&back=https%253A%252F%252Fvideoonline.edu.lmu.de%252Fen%252Fdozenten%252Fmark_hengerer&protected_page=11599 (gern nat. die ganze VO) sowie SCHNELL/HILL/ESSER, Methoden der empirischen Sozialforschung.

Es hat sich bewährt, das Gelernte an älteren Referaten/Hausarbeiten, privaten wissenschaftlichen Interessengebieten u.ä. zu erproben und so etwas zu üben. Das wäre auch für diese Veranstaltung sicher nützlich.

- Lehrer/Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer/Kurserstellerin: Hengerer Mark

Agrargeschichte ist ein großartiges Thema, sehr wichtig und bietet sehr viele Möglichkeiten. Einführend: Beck, Unterfinning; https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Landwirtschaft_(Sp%C3%A4tmittelalter/Fr%C3%BChe_Neuzeit). Ich komme aus einer agrarisch geprägten Gegend und habe m.E. faszinierendes gedrucktes Material für das Seminar beschafft, das bis in die Zeitgeschichte reicht.

Im Seminar verschaffen wir uns zunächst einen Überblick über den Stand der Kenntnisse und über wichtige Forschungsfragen, identifizieren dann Themen, die Sie persönlich interessieren und die Sie mit Referat und Hausarbeit bearbeiten können, befassen uns (wiederholungshalber oder neu) am Anfang einige Stunden mit Methodologie/Theorie und sehen dann im abschließenden Referateblock, welche Facette dieses faszinierenden Themas Sie wie behandelt haben.

Zwischen dem Block 1 und 2 (Forschungsprozess, Theorien sowie Themenfindung) und dem Block 3 (Referate) wird in diesem Jahr eine Pause liegen, die länger ist als die üblichen Weihnachtsferien.

Achtung: Im Nov/Dez werde ich aus gesundheitlichen Gründen zwei bis drei Wochen ausfallen. Wir werden diese Stunden dadurch kompensieren, dass wir in den ersten Semesterwochen 2 Termine pro Woche haben, einen am regulären Termin, den anderen am Freitag Nachmittag. Bitte prüfen Sie, ob sich das für Sie einrichten lässt.

- Lehrer/Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer/Kurserstellerin: Hengerer Mark

Die Vorlesung wird nicht über die Hintergründe von Wirkungsgraden etc. aufklären können, sondern sich auf die Aspekte Gesellschafts- und Kulturgeschichte von Technik und technischer Entwicklung konzentrieren. Inhaltlich möchte ich die Funktionssysteme auf technische Voraussetzungen, Standards und Veränderungen abklopfen (Technik(en) der Politik, des Rechts, der Wirtschaft, der Erziehung, der Gesundheit usw.), aber auch besonders auf die Dimension Energie eingehen. Montanwesen (v.a. Minen und Hütten), Mühlen, Schifffahrt, Textil, Agrar, Medizin, Astronomie, Grundlagen (Magnetismus, Chemie etc.) sollen behandelt werden.

- Lehrer/Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer/Kurserstellerin: Hengerer Mark

Der Lektürekurs widmet sich anlässlich des 500-jährigen Jubiläums dem Bauernkrieg. Gemeinsam diskutieren wir zentrale monographische Neuerscheinungen u.a. von Lyndal Roper, Gerd Schwerhoff und Thomas Kaufmann zum Thema.

Gemeinsames Abschlussgespräch

- Lehrer/Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer/Kurserstellerin: Röder Brendan

Mord ist so alt wie die Menschheit, das legen archäologische Funde und

frühzeitliche Erzählungen nahe. Zugleich unterliegt das Phänomen und

seine Sanktionierung historischen Bedingungen und Dynamiken. In der

Übung erschließen wir Mord als historisches Forschungsfeld in der Frühen

Neuzeit quellennah über zeitgenössische Berichte, Ego-Dokumente, Bilder

und vor allem Rechtsquellen. Welche Arten der Tötung zählten jeweils

als Mord und welche sozialen und kulturellen Kontexte spielten dabei

eine Rolle? Dabei sollen auch Subkategorien wie Femizid oder Ehrenmord

auf ihren Wert für die historische Forschung befragt werden. Neben

sozialen und geschlechterspezifischen Dimensionen werden auch

transkulturelle Perspektiven einbezogen, wie sie sich gerade für die

Epoche der europäischen Expansion stellen.

- Lehrer/Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer/Kurserstellerin: Kernert Elias

- Lehrer/Kurserstellerin: Kramer Valentin

- Lehrer/Kurserstellerin: Röder Brendan

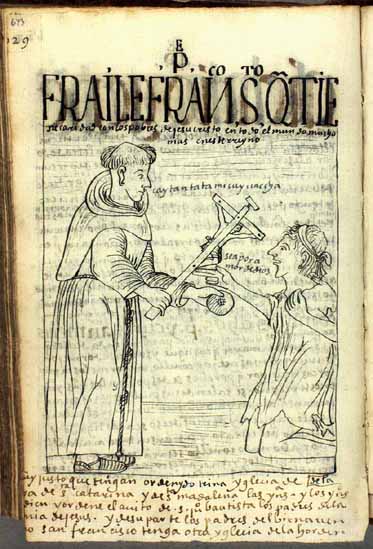

| Der weltumspannende Jesuitenorden ist das wohl bekannteste Beispiel für

die massive Ausbreitung des Katholizismus in außereuropäische

Weltregionen. Der Basiskurs folgt den Spuren von Personen, Objekten und

Ideen aus dem katholischen Kontext auf ihren Wegen durch Europa, Afrika,

Asien und die „Neue Welt“. Er behandelt damit so unterschiedliche

Themen wie Orden, Transportmittel, Märtyrer, Bilder, exotische Pflanzen

und Medizin. Das erlaubt den Blick auf so vielfältige Forschungsfelder

wie die Religions-, Kultur- und Politikgeschichte, aber auch die

Kolonial- und Kunstgeschichte. Das Thema von christlicher Mission und

globalem Katholizismus eignet sich zugleich als Einführung in zentrale

Themen der Frühen Neuzeit wie europäische Expansion, „Gegenreformation“

und Konfessionsbildung, Volks- und Elitenfrömmigkeit, Konversion und

Wissensaustausch. |

- Lehrer/Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer/Kurserstellerin: Röder Brendan

Frankreich befand sich im Laufe des 17. Jahrhunderts fast immer im

Krieg. Das Königreich war im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648, aktiv ab

1635, mit Spanien bis 1659) involviert, erlebte mit der Fronde zwei

größere Aufstände in der Mitte des Jahrhunderts (1648-1653), kämpfte

gegen seine Nachbarn im Osten im Devolutionskrieg (1667-1668), im

Holländischen Krieg (1672-1677), im Reunionskrieg (1683-1684) und im

Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688-1697). In Folge dessen entstand nicht

nur eine der größten Landarmeen in Europa und eine Marine, auch in der

Diplomatie kam Frankreich bei den Friedenskongressen eine zentrale

Bedeutung zu. Dabei ging es nicht nur um einen Kampf der

Bourbonen-Monarchie gegen die beiden Häuser Habsburgs um die

Vorherrschaft in Europa, sondern auch gegen vermeintlich kleinere Gegner

wie die Republik der Vereinigten Niederlande und deren globales

Kolonialreich. Gegen Ende des Jahrhunderts trat mit Großbritannien ein

neuer Hauptwidersacher der Hegemonialansprüchen Frankreichs auf den

Plan. Die Übung fragt nach den Motiven, Zielen und Strategien

Frankreichs in diesen Auseinandersetzungen. Neigten die französischen

Monarchen in besonderer Weise zur gewaltsamen Durchsetzung ihrer

Interessen? Gerade Ludwig XIV. wird mitunter eine besondere Lust am

Krieg unterstellt. Dafür spricht nicht zuletzt die pompöse Inszenierung

des Bellizismus durch die bildende Kunst, Musik und die Publizistik.

Oder spielten eher abstrakte Motive eine Rolle, wie z.B. das Interesse

des Staats, welches z.B. der Kardinal Richelieu als Vertreter der

relativ neuen Idee der Staatsräson beanspruchte zu vertreten. Welche

Bedeutung hatten die religiösen Konfessionen in Frankreichs Kriegen?

Während die katholische Monarchie noch zu Beginn des Jahrhunderts sich

als Verteidiger des alten Glaubens verstand, gingen sie aber auch

wichtige Bündnisse mit protestantischen Mächten ein. Schließlich steht

auch die Frage im Zentrum, welche Bedeutung der Krieg für die

Herausbildung des Staates hatte. War die „Friedlosigkeit der Frühen

Neuzeit“ (Johannes Burkhardt) eine Bedingung für die Herausbildung

moderner Staatlichkeit und damit friedensstiftender und

friedenssichernder Ordnung? Wie aber wirkten sich die enorme

Militarisierung der Gesellschaft und die hohen Kosten der Kriegsführung

auf die Bevölkerung aus? Unser Blick auf die Quellen und

Forschungsliteratur zu diesen Fragen bietet die Gelegenheit, ein

wichtiges Kapitel französischer und europäischer Geschichte gemeinsam zu

erarbeiten. Französische Sprachkenntnisse sind für die Teilnahme von

Vorteil, aber keine Voraussetzung.

- Lehrer / Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer / Kurserstellerin: Steiner Benjamin

In der Epoche der Aufklärung sehen wir bis heute eine der historischen

Wurzeln unserer modernen Gesellschaft im Rahmen der sogenannten

freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Umstritten ist indes, ob die

Geschichte dieser Epoche weiterhin als Leitstern für das Projekt eines

wirklichen aufgeklärten Zeitalters dienen kann. Denn viele der Aufklärer

lebten unter ganz anderen Umständen als heute, sahen die Welt meist

noch aus der Perspektive der traditionellen Religionen und waren sich

der Vielfalt menschlicher Lebensformen auf Erden nur ganz vage bewusst.

Das Seminar soll dabei helfen, nicht nur das Zeitalter der Aufklärung

kennenzulernen, sondern auch die vermeintlichen Widersprüche der

Aufklärung zu erklären: Warum etwa bildete sich zeitgleich mit der Idee

von der Gleichheit der Menschen auch die Vorstellung von getrennten

Rassen und Geschlechtern aus? Ein anderes Problem ist die Bedeutung,

welche rationales Denken hatte, welches aber gleichzeitig die

Notwendigkeit der Gefühle für das richtige Leben von Individuen in

idealen Gesellschaften erkennen ließ. Wir werden uns zentralen Lektüren

der Aufklärung widmen. Beginnend mit der rationalen Wende um 1650 mit

René Descartes, werden die Niederlande als Zentrum der Frühaufklärung

mit ihren „radikalen“ Vertretern wie z.B. Baruch de Spinoza betrachtet,

sodann der Beitrag deutscher Gelehrter und schließlich die Blüte der

Aufklärung bei Engländern, Schotten und Franzosen, wie David Hume, John

Locke oder Denis Diderot, untersucht. Das Seminar wird sich außerdem den

neuesten Forschungskontroversen zur Aufklärung widmen.

- Lehrer/ Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer/ Kurserstellerin: Steiner Benjamin

- Lehrer / Kurserstellerin: Bolton Denise

- Lehrer / Kurserstellerin: Brendecke Arndt

- Lehrer / Kurserstellerin: Röder Brendan

- Lehrender: Hummert Christian

Die erste Phase der Globalisierung fällt in die Frühe Neuzeit. Zu ihren

wichtigsten Akteuren gehören die großen privatwirtschaftlich

finanzierten Handelskompanien, wie sie in England, den Niederlanden,

Frankreich, Dänemark oder Schweden gegründet wurden. Ihre Handelsnetze

umspannten rasch alle bekannten Ozeane. Unter ihnen sind die ersten

Aktiengesellschaften, sie transferierten völlig neue Konsumgüter und das

zugehörige Wissen, sie verschifften Sklaven, eroberten Kolonien und

ruinierten ganze Wirtschaftszweige. Wie also kann man diese Kompanien

charakterisieren? Wie waren sie organisiert? Was passierte, wenn diese

Wirtschaftsriesen aufeinandertrafen? Was bewirkte die zunehmende

Vernetzung der Welt in den davon betroffenen Regionen? Die Fragen sind

so zahlreich, wie die Antworten auf sie komplex. Neben wirtschaftlichen,

machtpolitischen und gesellschaftlichen gilt es juristische, religiöse,

kommunikations- und wissenshistorische Aspekte miteinander in Beziehung

zu setzen. Und genau das werden wir im Kurs anhand der Lektüre neuerer

Forschungsansätze und eines intensiven Quellenstudiums tun.

- Dozentin: Friedrich Susanne

Die Nachbarschaft war in der Frühen Neuzeit mehr als ein Leben Tür an Tür. Nachbarschaften waren in Stadt und Land auch Selbstverwaltungsorganisationen. Es handelte sich um Sozial- und Friedensgemeinschaften, die zum Teil auch Gerichtsrechte und die Verfügungsgewalt über Gemeineigentum innehatten. Nachbar-sein brachte somit Pflichten und Ansprüche mit sich. Die Nachbarn waren die ersten, die einen Brand zu löschen hatten, diejenigen, die über die Einhaltung von Zucht und Ordnung wachten, die gemeinschaftlich Arbeiten für die Gemeinde verrichteten oder die einen auffangen sollten, wenn man in Not geraten war. Der Nachbar war aber auch diejenige Person, die einem einen Misthaufen vor die Tür setze, die zur Unzeit Lärm machte, durch Anbauten das Licht nahm oder Gespräche belauschte. Diesen Formen der Nachbarschaft wird sich der Kurs sowohl von der Ebene der normativen Vorschriften als auch von ihren alltagsweltlichen Leistungen und den Konflikten her nähern. Ziel ist, die bislang wenig beachtete Organisations- und Sozialformation näher zu untersuchen, indem nicht nur einschlägige Literaturtitel gelesen, sondern auch konkrete Beispiele aus den Quellen (ggf. auch im Archiv) erforscht werden. Die Bereitschaft, sich mit frühneuzeitlichen Handschriften auseinanderzusetzen ist erwünscht. |

- Dozentin: Friedrich Susanne

In der Lehrveranstaltung wird zunächst die Geschichte der Entwicklung der Künstilichen Intelligenz betrachtet. Dabei werden sowohl die symbolische KI als auch das Maschinelle Lernen vorgestellt.

Ausgewählte Verfahren, insbesondere Künstliche Neuronale Netze werden im Detail vorgestellt. Die einzelnen Verfahren werden möglichen Anwendungen gegenüber gestellt.

In den Übungen sollen die Studenten sich mit den Verfahren vertraut machen und kleine Anwendungen im Bereich der Geschichtswissenschaften entwickeln. Die Studenten sollen in die Lage versetzt werden den Nutzen und die Wirksamkeit einzelner KI Verfahren einzuschätzen und selbst einzuordnen.

- Dozent: Hummert Christian

Im Verfassungsartikel des Instrumentum Pacis Osnabrugensis wurde die Verfassung des Alten Reiches 1648 (teil-)fixiert und damit auch die Rollen des Kaisers und der Reichsstände. So steht es zumindest in den Lehrbüchern. Tatsächlich jedoch war das Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden durch eine hohe politische und verfassungsrechtliche Dynamik charakterisiert. Die Institutionen des Reichs wie der Reichstag, die obersten Gerichte oder die Reichskreise mussten sich in einem sich beständig verändernden Umfeld immer wieder aufs Neue erfinden und dabei doch dem Schein nach die alten bleiben. Neue Konzepte wie die ‚Souveränität‘ und der Ausbau von territorialer Staatlichkeit brachten zusätzliche Schärfe in das sowieso nicht einfache Verhältnis von Kaiser und Ständen. Immer wieder mussten Fragen verhandelt werden wie die, ob der Kaiser einen Fürsten absetzen konnte? Welchen Zugriff hatte er auf die Untertanen der Stände? Konnte der Reichstag vom Kaiser Information fordern oder ihm Vorschriften machen? Es wurde immer wieder darum gerungen, was dieses Reich nun eigentlich war, wer es war und wieviel an Experimenten es vertrug. Diesen Prozessen wird der Kurs über die Lektüre neuerer Forschungsliteratur und Quellen nachspüren.

- Викладач: Friedrich Susanne

Die historische Forschung über Emotionen steht vor einem Dilemma: In vormodernen Quellen ist zwar von Gefühlen die Rede, aber diese sind weder psychologisch noch physiologisch nachprüfbar. Man kann auf historische Emotionen nur kulturwissenschaftlich zugreifen, indem man der Frage nachgeht, wie Emotionen in bestimmten sozialen Gruppen beschrieben wurden. Dabei hilft, dass historische Emotionskulturen wesentlich nach sozialem Geschlecht strukturiert waren. Mit Blick auf „Frauen“ oder „Männer“ erwartete die soziale Gruppe unterschiedliche Beschreibungen von Emotionen.

In der Übung werden wir wichtige Begriffe wie Emotion, Affekt usw. klären und der Geschichte unseres Faches selbst auf den Grund gehen, indem wir uns ansehen, wann und wie sich die Geschichtswissenschaft mit Emotionen und dem sozialen Geschlecht zu befassen begann. Auch wenden wir uns wichtigen Paradigmen wie etwa dem Poststrukturalismus und der „emotional community“ (B. Rosenwein) zu. Danach widmen wir uns ausgewählten Quellen und emotionenhistorischen Forschungsarbeiten, indem wir sie intensiv auf Bezüge zum sozialen Geschlecht befragen.

Die Bereitschaft zum Lesen englischer Forschungsliteratur ist erforderlich.

- Lehrer: Horsch Leonard

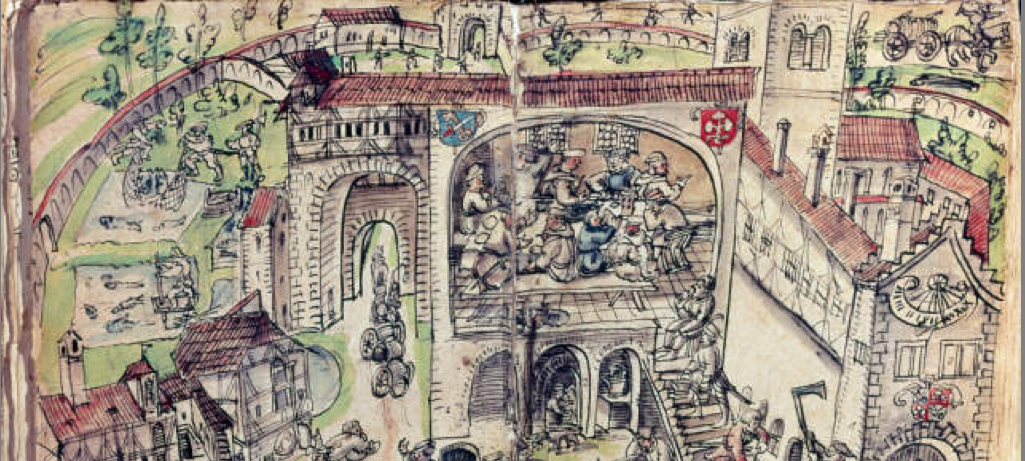

Zwischen 1300 und 1800 gab es in Europa über tausend Revolten. Eine davon war der Bauernkrieg 1525 – ein kurzer, aber flächenhafter und äußerst einschneidender Gewaltausbruch, nach dem Menschen noch Ende des 16. Jahrhunderts ihr Geburtsjahr berechneten. Entsprechend vielgestaltig sind die Bewertungen dieses Ereignisses sowohl bei den Zeitgenossen als auch in der Forschung: Luther verdammte die Teilnehmer am Bauernkrieg. Liberale sahen sich in der Forderung mancher Aufständischer wieder, die Zölle abzuschaffen und das Münzwesen zu vereinheitlichen. Marxisten interpretieren den Bauernkrieg als „frühbürgerliche Revolution“. Ein jüngerer Lexikon-Artikel (2005) geht von einem „Verteilungskonflikt innerhalb enger gewordener Grenzen“ (W. Trossbach) aus.

Unser Ziel ist es, den Bauernkrieg in seiner ganzen Vielgestaltigkeit zu untersuchen und ihn chronologisch, geographisch und historiographisch einzuordnen, wobei wir ebenso frühere wie spätere Revolten mit in den Blick nehmen. Es soll darum gehen, soziale, wirtschaftliche, politische und religiöse Faktoren jeweils ortsbedingt und in einer Langzeitperspektive als Teil einer vormodernen Kultur der Revolte zu beleuchten. Auf diesem Weg werden auch grundlegende Paradigmen und staatsexamensrelevante Themen der Forschung zur Vormoderne durchgenommen.

- Lehrer: Horsch Leonard

"Haelb Europa bin ich durchtzoegen und in den beruembsten Steten der welt gewesen, aber in keiner habe ich mererley broets gesen als man hie fast teglich tzu markte bringt, das auch fast ein ider fremder seiner landart brott, struetzel, seemel, kuchen, und wie es mag genent werden, findet. [...] In dieser Statt ist kein wunder wie tzue Venedig, auf ihrem Marktae, alle tage auch aus aller welt örtter folk beyderr pershoen in ihres landes kleidunge tzusehen [...].“ Mit diesen Reisetagebuchaufzeichnungen entwirft der Kaufmann und Dominikanermönch Martin Gruneweg (1562-1618) ein beinah babylonisch anmutendes Bild der Stadt Lemberg, in der er sowohl Andersartigkeit als auch Vertrautes findet. Reiseberichte und Reisen durch das Europa der Frühen Neuzeit wie diese stehen im Fokus des Basiskurses. Ziel ist es erstens, Europareisen dieser Zeit systematisch als Kulturpraktik in den Blick zu nehmen. Zweitens soll es darum gehen, Reiseberichte als Quellengattung der Frühneuzeitforschung zu studieren und zu fragen, welche Auskunft sie uns über die Konstruktion von Fremdheit, über das Selbstverständnis der frühneuzeitlichen Europäer sowie über Verflechtungen in dieser Region geben können. |

- Lehrerin: Klymenko Iryna

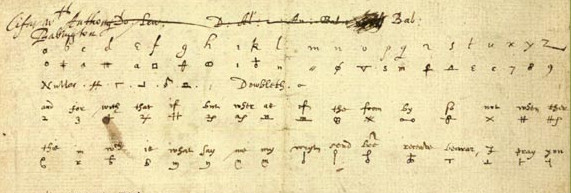

In der Lehrveranstaltung sollen kryptographische Verfahren vom Altertum bis zur Neuzeit beleuchtet werden. Zunächst werden die manuellen Kryptoverfahren aus dem Altertum, wie Skytale, Cäsar Chiffre erläutert. Es wird zwischen Transpositionschiffren und Substitutionschiffren unterschieden. Aus dem Mittelalter werden verschlüsselte Handschiften wie das Isruna-Traktat vorgestellt. Dabei werden auch frühe statistische Verfahren der Kryptoanalyse diskutiert. Mit dem Beginn der Renaissance erlebte die Kryptographie einen erheblichen Aufschwung. Die Techniken der Chiffrierscheiben und Chiffrierschieber bis zu den Saint-Cyr-Schiebern wird beschrieben. Es folgt die Erläuterung der Viginere Chiffre und dem Kasiski-Verfahren zum Brechen der Chiffre. Die Chiffren werden in die Geschichte eingeordnet und an Beispielen wie dem Babington-Komplott oder der Beale-Chiffre erläutert. Danach wird auf Maschinenchiffren wie die Machina deciphratoria bis hin zur Enigma eingegangen. Im Folgenden wird auf Computerverschlüsselung eingegangen und zwischen symmetrischen und asymmetrischen Chiffren, sowie zwischen Block- und Stromchiffren unterschieden. Kerckhoffs’ Prinzip wird erläutert und diskutiert. Angriffe auf moderne Chiffren werden dargestellt und eingeordnet. Es folgt ein Ausblick auf moderne Anwendungen der Kryptologie bis hin zur Blockchain.

Neben der Kryptographie sollen auch steganografische Verfahren beschrieben und am Beispiel gezeigt werden. Auch hier werden bekannt Beispiele aus der Geschichte gezeigt und Methoden zum Auffinden erläutert.

In den Übungen sollen die Studenten sich mit den Verfahren vertraut machen und selbst Texte dechiffrieren. Dazu soll das Crypt-Tool als Werkzeug und statistische Verfahren erlernt werden. Die Studenten sollen in die Lage versetzt werden die Sicherheit von Verfahren einzuschätzen und selbst unbekannte Kryptotexte zu untersuchen.

Prüfungsform im BA und modularisierten LA: KL

- Dozent: Hummert Christian

- Викладач: Barry Jonathan

- Викладач: Bolton Denise

Eines der herausragenden und grundlegenden Charakteristika der Vormoderne ist die hierarchische Ordnung einer Gesellschaft, die ihren Ausdruck in einer ständischen Ungleichheit findet, die den Alltag vormoderner Zeitgenossen dominieren konnte. Je nach Zugehörigkeit (qua Geburt, Herkunft, Besitz, im Laufe der FNZ vermehrt auch durch Bildung) zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe definierte sich nämlich die gesellschaftliche Position, der Rechtsstand, Besitz- und Erwerbsmöglichkeiten; es limitierten bzw. eröffneten sich Handlungsmöglichkeiten oder ergaben sich Freiheiten.

Was die ständische Gesellschaft ausmachte – besonders auch in den Überseegebieten des Spanischen Imperiums –, wie darüber in der Zeit selbst gedacht wurde, wie sich die Forschung damit auseinandergesetzt hat, ist Inhalt des Seminars. Zudem gilt es herauszuarbeiten und kritisch zu reflektieren, dass diese Großkategorie der Forschung auch dynamische Entwicklungsprozesse und soziale Mobilitäten beinhalten konnte.

Bewusst wird ein Großkonzept und Terminus der geschichtswissenschaftlichen Forschung herausgegriffen, um sowohl Grundlagenwissen über die Vormoderne zu legen und vergleichend über epochale und räumliche Grenzen zu schauen als auch mit Blick auf neuere Forschungen hergebrachte Forschungsbegrifflichkeiten zu hinterfragen.

- Викладач: Weber Maria

Die sogenannten Bürgermeisterrechnungen, bestehend aus Rechnungsbänden und Beilagen, spiegeln alle Arten von Einnahmen und Ausgaben der frühneuzeitlichen Stadt wider. Dadurch treten in ihnen nicht nur Amtsträger namentlich in Erscheinung, sondern auch einfache Bedienstete oder Supplikanten. Auch der stets geldbedürftige – in diesem Fall württembergische – Herzog bzw. dessen Beamte hinterließen in den Rechnungen ihre Spuren.

Für die Analyse und Interpretation der Rechnungen ist die ganze Bandbreite grundwissenschaftlicher Skills nötig. Neben Paläographie und Chronologie kommen auch Numismatik, Diplomatik, Heraldik und Sphragistik zum Einsatz. Die Übung verfolgt somit ein zweifaches Ziel: Neben Einblicken in die Funktionsweise der Verwaltung einer frühneuzeitlichen Residenzstadt sollen anhand der Stuttgarter Bürgermeisterrechnungen auch grundwissenschaftliche Techniken kennengelernt und eingeübt werden.

- Викладач: Beiergrößlein Katharina

Wie können wir die Ordnungsbildung der vormodernen Gesellschaften besser verstehen, wenn wir diese nicht, wie gewohnt, durch die Brille der Politik, der Religion oder des Staates, sondern anhand der materiellen Kultur (etwa Dinge) oder der Körperpraktiken (etwa Essen und Kleiden) untersuchen? Die Übung setzt bei dieser Frage an und bietet einen systematischen Einblick in die aktuellen Grundkategorien, Begriffe und Perspektiven zweier in den Geistes- und Sozialwissenschaften prominent gewordener Ansätze: der material turn und der bodily turn. Das Ziel ist, anhand gemeinsamer Lektüre geschichtswissenschaftlicher und soziologischer Texte das methodische Instrumentarium der beiden Ansätze differenziert herauszuarbeiten und seine forschungsgebundene Anwendung an ausgewählten Beispielen der aktuellen Forschung zu diskutieren. Die Kursteilnehmenden werden gegebenenfalls auch dabei unterstützt, ihre eigenen Forschungsinteressen und -themen in diesem methodischen Feld zu erproben.

Vorkenntnisse sind nicht notwendig, lediglich die Neugierde auf Fragen der Geschichtstheorie und eine entsprechende Bereitschaft, sich auf komplexe Lektüre einzulassen.

- Викладач: Klymenko Iryna

Europa erlebte vom 14. bis zum 18. Jahrhundert zahlreiche Wellen der Pest und anderer Infektionskrankheiten. Das Seminar erarbeitet verschiedene Herangehensweisen an die Geschichte vormoderner Seuchen, von der klassischen Medizingeschichte über die Demographie, die Sozial- und Kulturgeschichte bis zur DNA-Analyse. Anhand eines breiten Spektrums von Quellen beleuchtet es medizinische und religiöse Vorstellungen über die Pest und unterschiedliche Verhaltensweisen, mit denen Menschen der Ansteckungsgefahr begegneten. Damit kommen nicht zuletzt die Ursprünge von Maßnahmen wie Isolation, Quarantäne und Abstandhalten in den Blick und es lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur aktuellen Pandemie sowie Chancen und Risiken des transepochalen Vergleichs diskutieren.

- Викладач: Röder Brendan

In der Lehrveranstaltung sollen kryptographische Verfahren vom Altertum bis zur Neuzeit beleuchtet werden. Zunächst werden die manuellen Kryptoverfahren aus dem Altertum, wie Skytale, Cäsar Chiffre erläutert. Es wird zwischen Transpositionschiffren und Substitutionschiffren unterschieden. Aus dem Mittelalter werden verschlüsselte Handschiften wie das Isruna-Traktat vorgestellt. Dabei werden auch frühe statistische Verfahren der Kryptoanalyse diskutiert. Mit dem Beginn der Renaissance erlebte die Kryptographie einen erheblichen Aufschwung. Die Techniken der Chiffrierscheiben und Chiffrierschieber bis zu den Saint-Cyr-Schiebern wird beschrieben. Es folgt die Erläuterung der Viginere Chiffre und dem Kasiski-Verfahren zum Brechen der Chiffre. Die Chiffren werden in die Geschichte eingeordnet und an Beispielen wie dem Babington-Komplott oder der Beale-Chiffre erläutert. Danach wird auf Maschinenchiffren wie die Machina deciphratoria bis hin zur Enigma eingegangen. Im Folgenden wird auf Computerverschlüsselung eingegangen und zwischen symmetrischen und asymmetrischen Chiffren, sowie zwischen Block- und Stromchiffren unterschieden. Kerckhoffs’ Prinzip wird erläutert und diskutiert. Angriffe auf moderne Chiffren werden dargestellt und eingeordnet. Es folgt ein Ausblick auf moderne Anwendungen der Kryptologie bis hin zur Blockchain.

Neben der Kryptographie sollen auch steganografische Verfahren beschrieben und am Beispiel gezeigt werden. Auch hier werden bekannt Beispiele aus der Geschichte gezeigt und Methoden zum Auffinden erläutert.

In den Übungen sollen die Studenten sich mit den Verfahren vertraut machen und selbst Texte dechiffrieren. Dazu soll das Crypt-Tool als Werkzeug und statistische Verfahren erlernt werden. Die Studenten sollen in die Lage versetzt werden die Sicherheit von Verfahren einzuschätzen und selbst unbekannte Kryptotexte zu untersuchen.

Prüfungsform im BA und modularisierten LA: KL

- Викладач: Hummert Christian

- Викладач: Weber Maria

Im Laufe der Frühen Neuzeit prägten Goldmacher beziehungsweise die sogenannte Goldmacherei verstärkt das Bild der Alchemie, insbesondere einige spektakuläre Betrugsfälle des 16. und 17. Jahrhunderts, trugen dazu bei, die Alchemie nachhaltig in Verruf zu bringen.

Der Goldmacher Christian Wilhelm von Krohnemann stand fast ein Jahrzehnt in Diensten des Markgrafen Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth; freilich ohne je den ersehnten Goldregen produzieren zu können, nicht aber ohne die markgräflichen Finanzen und Nerven in erheblichem Maße zu strapazieren.

Am Beginn von Krohnemanns Bayreuther Karriere, die im April 1686 mit der Hinrichtung des Goldmachers ein jähes Ende fand, stand ein der Markgräfin Sophie Louise gewidmetes Traktat mit dem Titel „Von der Universal-Tinctur“. In diesem ‚Bewerbungsschreiben‘ für den Bayreuther Hof legt Krohnemann seine Vorstellungen von der Herstellung des Steins der Weisen sowie der Transmutation unedler Stoffe in Gold dar.

Anhand dieses

alchemischen Traktats, dessen weitere Transkription, Lektüre und Interpretation

im Mittelpunkt steht, möchte die Übung einen Einblick in die Themenfelder

Alchemie und Goldmacherei bieten.

- Викладач: Beiergrößlein Katharina

Schlagworte wie „Vernunft“, „rationales Denken“ und „Reform“,

„Absolutismus“, „Souveränität“ und „Revolution“ finden sich der

Forschungsliteratur und Populärkultur zahlreich, um im „Zeitalter der

Aufklärung“ den europäischen „Beginn der Moderne“ zu verorten. Das

Seminar setzt sich vertiefend mit der Frage auseinander, wie sich dieses

europäische Phänomen in den Gesellschaften Englands, Frankreichs und

Deutschlands bilden konnte, welche Wirkmacht es entfaltete und welche

Prozesse es angestoßen hat. Besonderes Augenmerk im Seminar liegt

darauf, Aufklärung als europäisches Phänomen zu erforschen, einen

Überblick über die Entwicklungen zu gewinnen, Hauptakteure

kennenzulernen sowie die politische und gesellschaftliche Dimension der

Aufklärung näher zu charakterisieren. Anhand von Forschungsliteratur und

Quellenarbeit wird dies in Feldern wie Wissenschaft, Religion und

Kommunikation vertiefend behandelt werden.

- Викладач: Weber Maria

Die Nacht war ein ambivalentes Phänomen. Einerseits: Dunkelheit und Stille konnten sie zum Ort des Unheimlichen machen, religiöses Denken machte sie zum Ort der Transzedenz, Policeyordnungen reglementierten gesellschaftliches nächtliches Leben, um Ordnung und Sicherheit in dieser obskuren Tageszeit zu ermöglichen, Nachtwächter patroullierten durch die Gassen. Andererseits und vermehrt ab dem 17. Jahrhundert wurde die Nacht besonders durch die Höfische Gesellschaft neu funktionalisiet: Feste wurden gefeiert, Wachsamkeit propagiert, Beleuchtung ermöglichte Zusammenkünfte. Kurzum die Gesellschaft unterlag - laut Craig Koslofsky - einer "nocturnalization". Wie die Menschen des 18. Jahrhunderts, besonders die Höfische Gesellschaft, die Nacht nutzten, welche technischen Entwicklungen und politisch-gesellschaftliche Veränderungen damit einhergingen, wie sich die nocturnalization auf Raum und Zeit, Politik und Gesellschaft auswirkten untersucht das Seminar. Spezifisches Vorhaben des Seminars ist es, diese Entwicklungen in einen forschungspraktischen, methodischen Rahmen einzubinden (Schloss und spatial turn; Höfische Gesellschaft und Praktiken; Vergesellschaftungsthese usw.).

- Викладач: Weber Maria

- Викладач: Weber Maria

Kernbestandteil des Historischen Arbeitens liegt darin, Quellen zu lesen, sie zu verstehen und für eine eigene, übergeordnete Fragestellung nutzbar zu machen. Quellentexte aus der Vormoderne aber sind oftmals sperrig, sprachlich herausfordernd (Frühneuhochdeutsch) und schwer zu verstehen. In dieser Übung wenden wir uns diesen Problematiken zu und werden anhand unterschiedlicher Methoden (Geschichte, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft) kennenlernen, mit diesen Quellen umzugehen und sie für das eigene Studium in angemessenem Zeitaufwand nutzbar zu machen. Methoden, die in allen Teilbereichen der Geschichtswissenschaft Anwendung finden können.

Das Seminar besteht aus online stattfindenden synchronen Arbeits- und Diskussionssitzungen sowie aus asynchronen, individuellen Arbeitsphasen.

- Викладач: Weber Maria

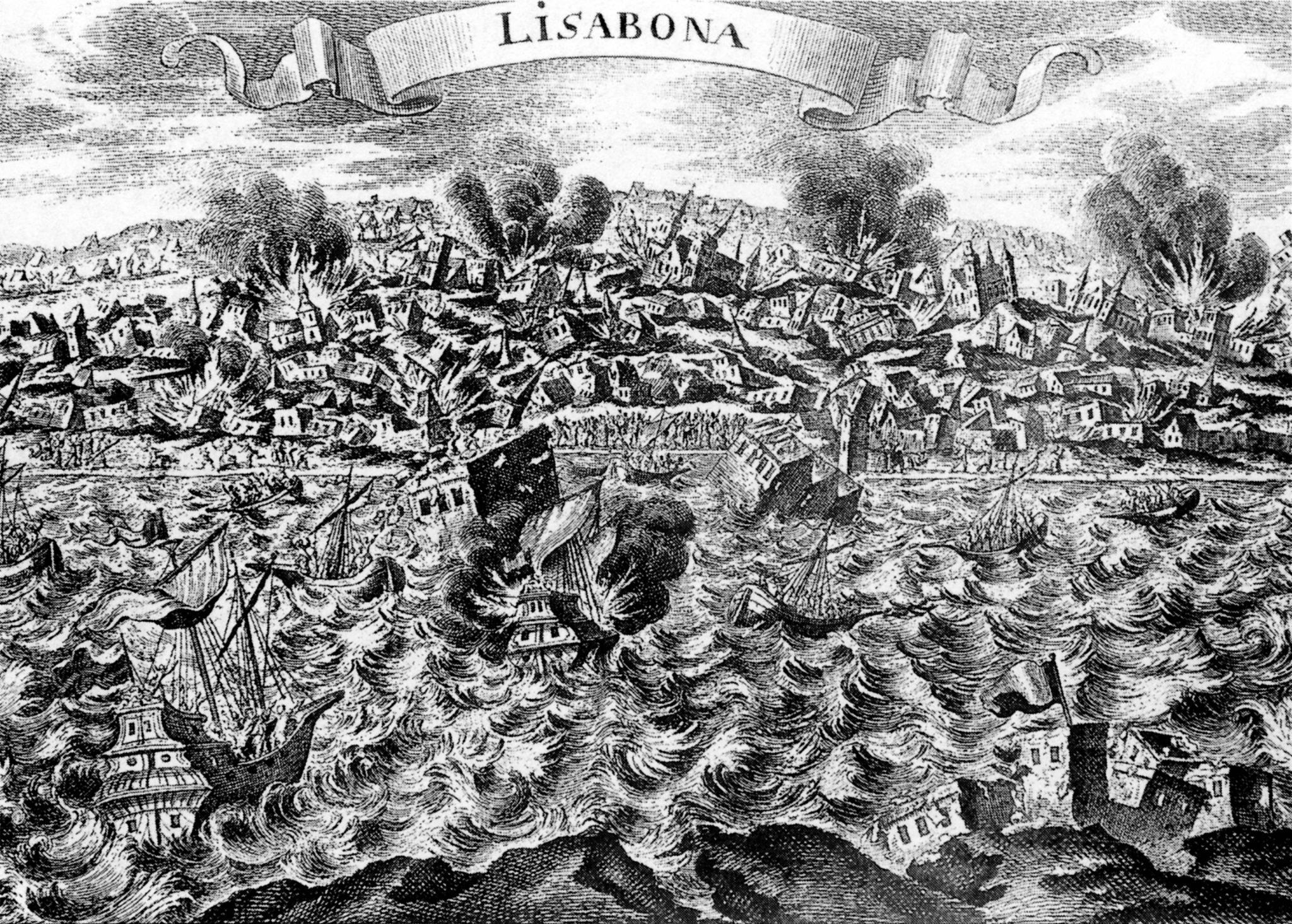

Natur- und Umweltkatastrophen – die Grafiken der Munich Re, einer weltweit agierenden Müncher Versicherungsgesellschaft unserer Tage, scheinen eine eindeutige Tendenz zu belegen, Katastrophen werden beziffert und bewertet, der öffentliche Diskurs der letzten Jahre ist geprägt von climate change und global warming, von Gletscherschmelze und arctic ice minimum, von extremen Naturereignissen, die der Mensch teilweise selbst zu verantworten hat.

Natur- und Umweltkatastrophen sind verstärkt Teil unseres Lebensalltages. Wie aber gingen die Menschen in der Vormoderne mit derartigen Ereignissen um? Welche Natur- und Umweltkatastrophen lassen sich fassen? Wer berichtete wie darüber? Welche Maßnahmen zur Absicherung wurden getroffen, und spielten Risiko- und Zukunftsplanung eine Rolle, wie es u.a. durch die Munich Re heutzutage vorgenommen wird?

Diese und weitere Fragen werden in diesem Kurs an ausgewählten Beispielen thematisiert, die Quellen hierzu gelesen und kontextualisiert. Kleine Eiszeit und climate change, Hochwasser und Dürre, Erdbeben und Plagen sind nur einige Aspekte von vielen anderen, die wir uns für die Vormoderne näher anschauen werden!

- Викладач: Weber Maria

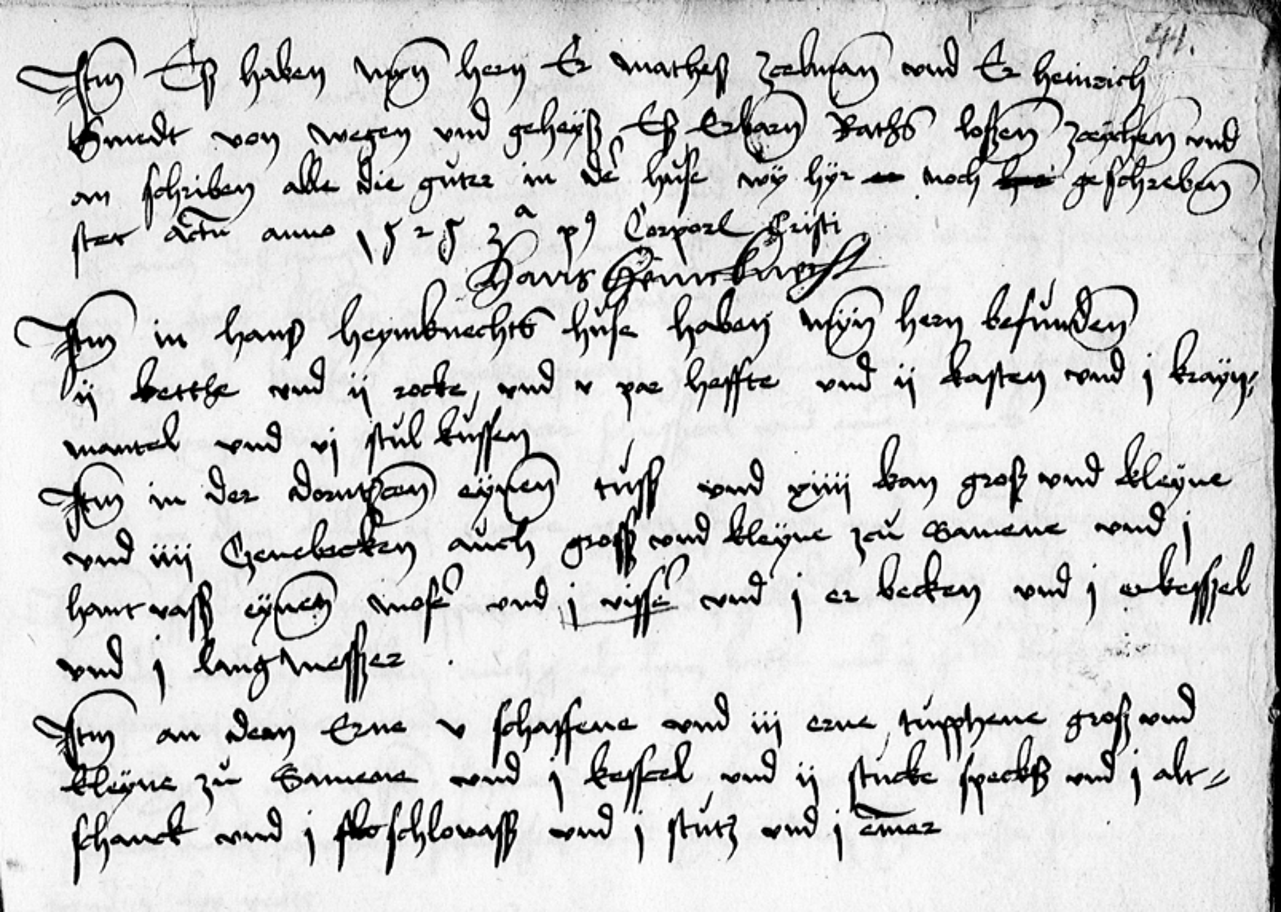

Der Münsteraner Sonderforschungsbereich 231 "Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit" hat enormes, nicht nur für die Mittelalterliche Geschichte, geleistet: pragmatische, also zielgerichtet entstandene Schriftlichkeit im Verwaltungskontext wurde aus theoretischer, methodischer und analysierender Perspektive zum "Instrumentarium zweckgerichteter menschlicher Lebenspraxis" erhoben, zum Kristallisationspunkt, anhand dessen sich Vergangenheit auf unterschiedlichste Weise, in unterschiedlichsten Kontexten erforschen lässt.

Listen und Inventare sind Teil des pragmatischen Schrifguts und gewähren uns vielfach Einblicke in den lebenweltlichen Mikrokosmos, der oftmals hinter den 'großen Meistererzählungen' verschwindet. Anhand der Inventare zu vertriebenen Anhängern Thomas Müntzers aus Mühlhausen sollen

1. grundlegende paläographische Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden

2. die Inventare anhand von squirrel transkribiert und digital aufbereitet werden

3. die Inventare und Listen in das Forschungsfeld der pragmatischen Schriftlichkeit integriert werden; die aufgelisteten Gegenstände und Objekte verortet, Muster und Ähnlichkeiten herausgearbeitet und in den Kontext der Mühlhausener Unruhen 1525 gesetzt werden.

Das Seminar erarbeitet dies in Kooperation mit dem Stadtarchiv Mühlhausen (Thüringen). Frau Dr. Antje Schloms, Mitarbeiterin im Stadtarchiv Mühlhausen, wird uns als Expertin den Bestand und seine Überlieferungsgeschichte erläutern.

Lehrform: Online

Prüfungsformen im BA und mod. LA: RE

- Викладач: Weber Maria

Konversionen sind ein Grundphänomen, das mit zahlreichen Aspekten der frühneuzeitlichen Gesellschaft verbunden ist (wie die Konkurrenz der Konfessionen, die politische Ordnung, der Umgang mit Migranten und Minderheiten, der Einsatz von Medien oder die Beziehung der Geschlechter).

Das Ziel des Seminars ist es, andhand von Quellenbeispielen und Sekundärtexten einen Überblick über die große Vielfalt frühneuzeitlicher Konversionspraktiken zu gewinnen. Welche Rolle spielten in Konversionen Glaubensüberzeugungen und opportunistisches Verhalten, der obrigkeitliche Zwang und die gesellschaftlichen Erwartungen? Die ausgewählten Beispiele umfassen Fürstenkonversionen, Konversionen von Klerikern und Universitätsprofessoren, die sich in das Territorium des konfessionellen Rivalen absetzten, Zwangskonversionen von Kriegsgefangenen oder anderer Minderheiten (z.B. „Türkentaufen“, „Judentaufen“) bishin zu Mehrfach-Konversionen und vorgetäuschten Konversionen.

Prüfungsformen im BA und LA (Studienbeginn bis SOSE 2020): Angaben folgen

Achtung NEU!

Prüfungsformen im BA und LA (Studienbeginn ab WISE 2020/21): RE + HA

Prüfungsform im Didaktikfach - Mittelschule und Sonderpädagogik (Studienbeginn ab WISE 2015/16): RE + HA

- Викладач: Saracino Stefano

Seit ihren Anfängen charakterisiert die moderne Geschichtswissenschaft die Reformation als ein Schlüsselmoment der europäischen Geschichte. Herrschaft, Politik, Religion und Alltag, ja die Gesellschaftsstrukturen selbst scheinen sich im Zuge der Reformation zu verändern. Als common sense gilt: Die Reformation als Prozess schuf Neues, polarisierte, beseitigte, konkurrierte, trennte und verband, wurde angeeignet, umgedeutet, eingebettet. Zentrales Anliegen des Seminars ist es, aus der Perspektive von Ost- und Westeuropäischer Geschichtsforschung diese Prozesse zu untersuchen. Wie die Gesellschaften Europas mit verschiedenen Formen und Medialitäten von Reformation sowie ihre Folgen beeinflusst wurden und wie sich die Meisternarrative dadurch hinterfragen lassen, ist ein weiteres Ziel des Seminars. Dabei werden wir auf Differenzen, aber vor allem auch Verflechtungen stoßen, die uns helfen, das Denken und Forschen in Fachgrenzen zu überwinden, gemeinsam zu diskutieren und 'über den Tellerrand' der westeuropäisch/osteuropäisch konstruierten Zugriffe hinauszuschauen.

Das Seminar lädt alle Studierende zur Teilnahmen ein, die sich für Ost- und/oder Westeuropageschichte der Vormoderne sowie/oder für Fragen der Geschichtstheorie und Methoden historischer Forschung interessieren.

Seminarform: online (synchron und asynchron)

Prüfungsformen im BA und LA (Studienbeginn bis SOSE 2020):

Achtung NEU!

Prüfungsformen im BA und LA (Studienbeginn ab WISE 2020/21): RE + HA

Prüfungsform im Didaktikfach - Mittelschule und Sonderpädagogik (Studienbeginn ab WISE 2015/16): RE + HA

- Викладач: Klymenko Iryna

- Викладач: Weber Maria

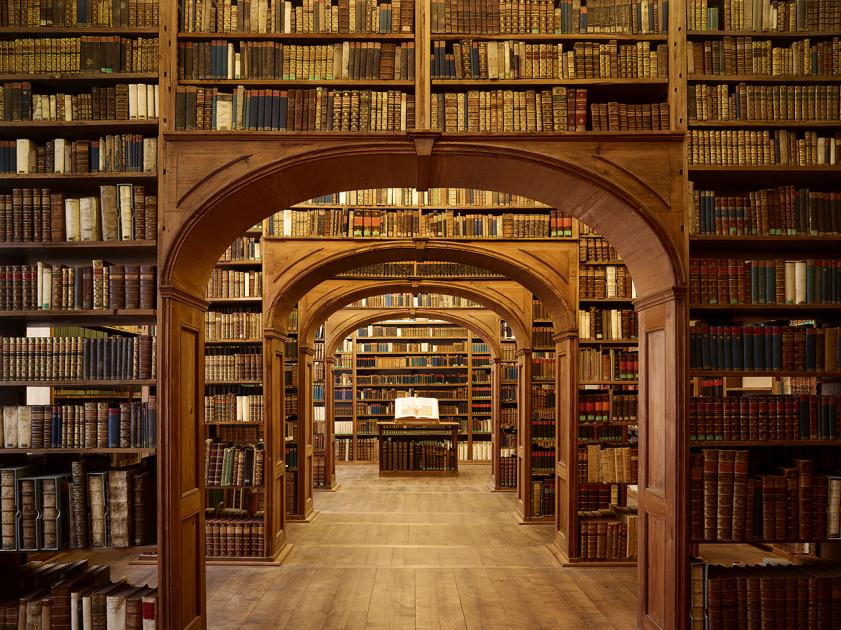

Fake News und Shitstorms, der Tod des gedruckten Wortes und das Ende des kritischen Journalismus – dies sind nur einige der Schlagworte, die in Diskussionen um die digitale Medienrevolution unserer Gegenwart immer wieder auftauchen. Dabei wird die historische Tiefendimension des Themas oft übersehen. „Kommunikationsrevolutionen“ sind in der Geschichte nichts Neues, sie werden mit schöner Regelmäßigkeit und oftmals zweifelhafter Begründung ausgerufen. Und persönliche Schmähung in Druckwerken jeglicher Art, falsche bzw. irreführende Berichterstattung oder Klagen über das Verschwinden traditioneller Medien kennt die Epoche der Frühen Neuzeit zur Genüge.

Die Übung wird die Mediengeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Umbruchszeit um 1800 auf solche Ähnlichkeiten befragen, aber auch die spezifischen Unterschiede zwischen heute und damals herausarbeiten. Anhand einer Reihe von Fallstudien möchte sie zunächst einen Überblick über die zentralen Medientypen der Zeit, von Flugblatt und Kalender bis zu Zeitung und Zeitschrift, geben und in zentrale Forschungsdebatten der letzten Jahrzehnte, z.B. um Manuskriptkultur und Buchdruck, Mündlichkeit und Schriftlichkeit oder Öffentlichkeit und Geheimnis, einführen. Daneben wollen wir aber auch Fragen stellen, die jüngste Ansätze der Forschung aufgreifen: Gab es in der Frühen Neuzeit Werbung und Marketing? Wieso wurden um 1700 Zeitungen noch handschriftlich vervielfältigt, obwohl es schon eine gedruckte Presse gab? Was verbirgt sich hinter dem Begriff Invektivität?

Die Übung wird nicht bei theoretischer Diskussion stehen bleiben, sondern auch praktischen Anschauungsunterricht bieten. Die beiden Sitzungen am 19. Juni und 3. Juli werden in der Abt. Alte Drucke der Universitätsbibliothek stattfinden. Dort haben wir Gelegenheit, mit Originalen zu arbeiten und unsere Erkenntnisse am Objekt zu überprüfen.

- Lehrender: Schaich Michael

- Lehrender: Mauerer Esteban

"Wenn du am morgen leicht aufwachst, weißt du, dass du gut geschlafen hast. (...)" Mit Sätzen wie diesem leitet IKEA seinen Ratgeber zum "perfekten Schlaf" ein, um - im Mantel des Informierens und - anhand von Schwerpunkten wie Gesundheit, Belastbarkeit und Intelligenz (!) Themen der angemessenen Schlafenszeit oder eines perfekten "Schlafklimas" darzulegen und eigene Produkte hierfür anzubieten.

Nicht nur IKEA: Die Werbung ist voll von Angeboten für den guten Schlaf bzw. gegen Schlaflosigkeit. Ja, auch Ernst Adalbert von Harrach, seines Zeichens Kardinal in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, zeigte sich in seinem Tagebuch erfreut darüber "wohl geschlafen" zu haben - gleichzeitig aber zu tiefst betrübt "2 Nacht wenig geschlafen" zu haben.

Diese Ambivalenz und scheinbare Konstante des menschlichen Lebens möchte die Übung thematisieren. Anhand verschiedener Forschungsfelder (Medizingeschichte, Bildwissenschaften, Theologie, Literaturwissenschaft usw.) sollen Zugänge zum Forschungsthema "Schlaflosigkeit" entwickelt werden. Wer darf schlafen, wer muss wachen? Was führt zu Schlaflosigkeit, wie wird darüber gesprochen und wie lässt sich Schlaflosigkeit erforschen?

Achtung, Covid-19! Die Übung wird kontaktfrei über einen Moodlekurs stattfinden, der die Bereitstellung von Materialien und die asynchrone Diskussion von Inhalten ermöglicht. Zentrale Ausgangspunkte der Erarbeitung dieses Forschungsfeldes bilden medizingeschichtliche, kunstgeschichtliche, theologische und literaturgeschichtliche Studien, die sich dem Phänomen Schlaf in der Frühen Neuzeit widmen. In einer Kombination aus eigenverantwortlicher und angeleiteter Erarbeitung von Themenschwerpunkten sowie Quellen- und Literaturlektüre soll das Forschungsfeld systematisch erschlossen werden. Der Austausch wird über Online-Konferenzen (Zoom), Moodle und E-Mail stattfinden.Ziel des Kurses ist die strukturierte Zusammenstellung möglicher Zugänge zur Erforschung von Schlaf und Schlaflosigkeit und der im Seminar erarbeiteten ersten Forschungserkenntnisse über diese Phänomene.

Die Ausgestaltung der Online-Konferenzsitzungen sowie der konkrete Aufbau des Seminars wird in der ersten Sitzung besprochen und bekannt gegeben (20.4., 14 Uhr s.t.).

Bitte machen Sie sich rechtzeitig mit beiden Plattformen (Moodle und Zoom) vertraut und beachten Sie Informationen per Mail.

- Викладач: Weber Maria

- Lehrender: Bolton Denise

- Lehrender: Brendecke Arndt

Die Epoche zwischen 1500 und 1800 wurde vielfach als eine Epoche der Kriege und militärischer Konflikte gekennzeichnet. Das Seminar möchte aus einer sozialgeschichtlichen Mikroperspektive heraus diese Kennzeichnung nutzen und danach fragen, welche Mechanismen hinter der Regulierung von sozialen Konflikten standen, welche Handlungsoptionen den Menschen zur Verfügung standen, um sich ihr Recht zu erkämpfen bzw. Konflikte zu kanalsieren und zu befrieden. Welche Rolle spielten dabei Aushandlungsprozesse, Gerichte, der Kaiser, die Obrigkeiten, die Kommune? Welche Folgen hatte die Gefangennahme? Ging sie einher mit dem Verlust der sozialen Auffangnetze? Welche Entwicklungen lassen sich feststellen?

Achtung, Covid-19! Die Übung wird kontaktfrei über einen Moodlekurs stattfinden, der die Bereitstellung von Materialien und die asynchrone Diskussion von Inhalten ermöglicht. Darüber hinaus wird das Seminarthema, aufgeteilt in fünf Schwerpunkten, die in der ersten Online-Konferenzsitzung (Zoom) am 21.04 um 13 Uhr s.t. bekannt gegeben werden, in eigenverantwortlichen Expertengruppen bearbeitet. Über Moodle, Zoom und E-Mail wird der regelmäßige inhaltliche Austausch der Gruppen und aller SeminarteilnehmerInnen sichergestellt. Die Erarbeitung der Themenfelder wird sich auf die online verfügbare Forschungsliteratur und Quellen beschränken. Die konkrete Ausgestaltung der Online-Konferenzsitzungen wird in der ersten Sitzung besprochen und bekannt gegeben.

Bitte machen Sie sich rechtzeitig mit beiden Plattformen (Moodle und Zoom) vertraut und beachten Sie Informationen per Mail.

- Викладач: Weber Maria