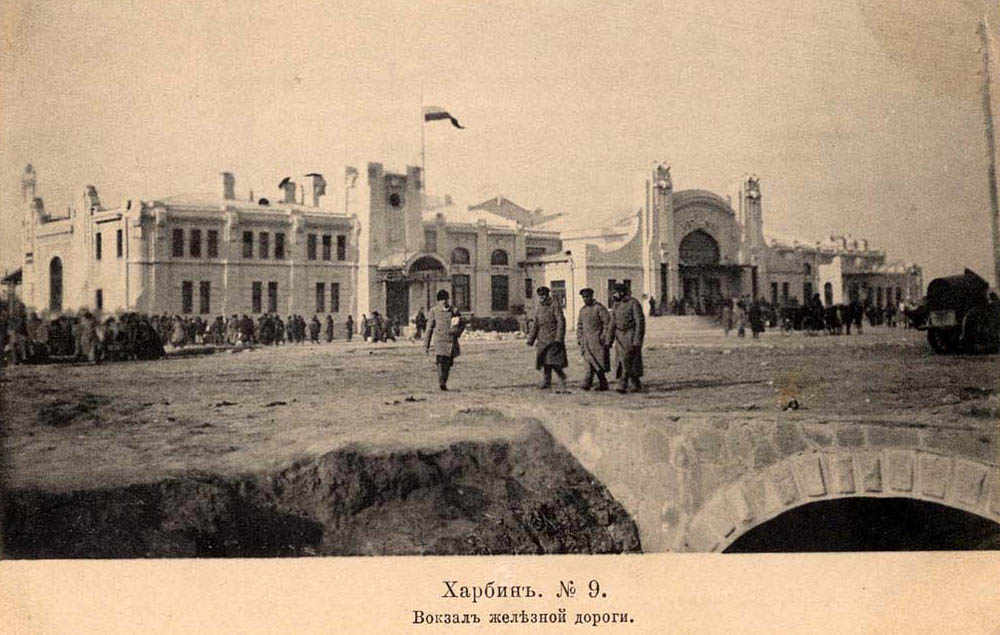

Dieser Übung – die zugleich in Themen und Methoden der Fotografiegeschichte und dem Umgang mit Fotografie als Quelle einführt – widmet sich der Fotografiegeschichte des russischen Zarenreiches von der Etablierung der Fotografie um 1850 bis zur Konsolidierung der sowjetischen Staatsmacht. Im Fokus steht die Fotografie als Quelle und das Erkenntnispotential, das sie in sich birgt. Somit bildet der richtige analytische Umgang mit fotografischen Bildern das primäres Lernziel der Übung.

Den Gegenstand bilden ausgewählte fotografische Bilder und Sammlungen, die verschiedene Gattungen und Räume zeigen, aber alle im Kontext des russischen Imperiums entstanden sind und nicht nur hinsichtlich ihres Inhaltes, sondern auch ihrer Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte teils gemeinsam, teils in den Referaten analysiert werden.

Literatur zur Einführung: Jens Jäger: Fotografie und Geschichte, Frankfurt 2009.

Prüfungsform: RE

- Trainer/in: Helena Holzberger

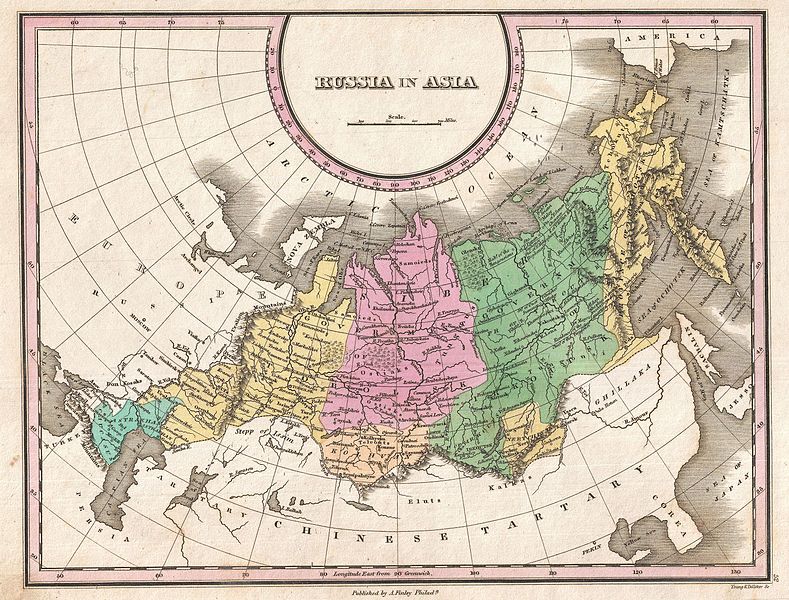

Zur Zeit seiner größten Ausdehnung erstreckte sich das russische Zarenreich über 22,7 Millionen Quadratmeter, also einem Sechstel der Erde. Der größte Teil dieses Imperiums befand sich auf dem asiatischen Kontinent und war das Ergebnis russischer Kolonialisierungspolitik. Die Räume, die sich östlich des Ural bis zum Pazifik und südlich bis zu den osmanischen und persischen Imperien erstrecken, werden im Zentrum dieses BK stehen. In den Sitzungen werden wir vergleichend betrachten, wie sie erobert und beherrscht wurden, und analysieren das lokale Leben unter und Proteste gegen die Fremdherrschaft. Dabei widmen wir uns auch übergreifenden Themen wie dem settler colonialism, der Auswirkung von Kolonialismus auf Natur oder der Idee einer "Zivilisierungsmission". Die Teilnehmer*innen erhalten damit nicht nur eine Einführung in die Russische Geschichte, sondern auch in Begriffe und Methoden der aktuellen (Post-)Kolonialismus und Imperienforschung.

Der Basiskurs basiert auf intensiver Diskussion zuhause vorbereiteter Quellen und Texte (auch englischsprachig), sowie einer praxisnahen Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Parallel arbeiten die Teilnehmer*innen an einem eigenen Forschungsprojekt, das in einem Referat präsentiert und in der Hausarbeit verschriftlicht wird.

Literatur zur Einführung: Kappeler, Andreas: Russland als Vielvölkerreich, München 2001; Miller, Chris: We shall be masters. Russian pivots to East Asia from Peter the Great to Putin, Cambridge, MA 2021; Renner, Andreas: Caadaevs zweiter Ellenbogen. Eine „asiatische Wende“ für die Geschichte Russlands, in: Osteuropa 65 (2015), Heft 5-6, S. 1-15.

Prüfungsformen im BA und LA (Studienbeginn bis SOSE 2020): KL+Re+Ha

Prüfungsformen im BA und LA (Studienbeginn ab WISE 2020/21): RE + HA

Prüfungsform im Didaktikfach - Mittelschule und Sonderpädagogik: RE + HA

- Trainer/in: Helena Holzberger

- Trainer/in: Marie-Janine Calic

Von der Antike bis zur Zeit der Aufklärung wurde die Logik der Macht durch das Verhältnis zwischen Religion und Herrschaft geprägt. Während sich beide Dimensionen in der Figur des noch heidnischen Römischen Imperators fusionierten, entwickelte sich im christlich gewordenen Römischen Reich der Spätantike und in seinen „Nachfolgerreichen“ – dem katholischen Heiligen Römischen und dem orthodoxen Byzantinischen Reich eine Teilung der Mächte. Die Grenzen dieser Teilung wurden hierbei immer wieder neu ausgehandelt: Während sich im westlichen Europa die „Bipolarität“ der Mächte etablierte – das Kaisertum und das Papsttum, konnte man im oströmischen Reich sowie auch im erst an der Schwelle zur Neuzeit formierenden Zarenreich die Wirkung der sogenannte „Sinfonie“ der Mächte beobachten, wobei die Mächteverhältnisse natürlich auch von den jeweiligen Zeitumständen und Persönlichkeiten abhingen. Gleichzeitig war jegliche Form der Machtlegitimation – schriftliche, rituelle und visuelle – ohne die theologische Unterfütterung nicht denkbar, was dazu führte, dass sich die Grenzen zwischen der irdischen und der himmlischen Macht erneut verwischten.

Im Rahmen der angebotenen Übung werden wir uns ausgewählte prominente Ereignisse, Herrschaftstheorien, aber auch apokalyptische Prophetien und Mythen näher anschauen, um die Andersartigkeit der religiös konnotierten Herrschaftslogiken in den mittelalterlichen Reichen zu versinnbildlichen. Das wird uns helfen, diese faszinierende Epoche besser verstehen zu können.

- Trainer/in: David Khunchukashvili

- Trainer/in: Yurii Zazuliak

- Trainer/in: Yurii Zazuliak

- Trainer/in: Tobias Weger

- Trainer/in: Marie-Janine Calic

- Trainer/in: Felix Jeschke

- Trainer/in: Jakob Bolotnikov

- Trainer/in: Andreas Renner

- Trainer/in: Jakob Bolotnikov

- Trainer/in: Andreas Renner

- Trainer/in: Katrin Boeckh

Zur Zeit des Nationalsozialismus flohen Zehntausende aus Gründen politischer oder rassischer Verfolgung außer Landes. Während die Geschichte des deutschen Exils in den westlichen Staaten bereits von vielen Seiten her betrachtet wurde, fanden die Zielländer auf dem Balkan so gut wie keine Beachtung. Dabei waren diese bereits Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges die einzigen in Europa, die den Aufenthalt oder wenigstens die Durchreise von irregulär Geflüchteten noch duldeten. Das Schicksal von zehntausenden Verfolgten und Verzweifelten, die in Jugoslawien, Albanien, Griechenland, Rumänien oder Bulgarien strandeten oder versuchten, über die Balkanroute per Schiff nach Palästina zu entkommen, ist kaum erforscht. Dieses Seminar geht aus einem laufenden Forschungsprojekt hervor. Es untersucht Biographien, Fluchtgründe, Bedingungen in den Aufnahmeländern und Migrationserfahrungen der Betroffenen, u.a. anhand lebensgeschichtlicher Quellen (Ego-Dokumente), wie Briefe, Memoiren und Tagebüchern. Betrachtet werden zudem Besatzungsherrschaft und Holocaust in der Region.

- Trainer/in: Marie-Janine Calic