This course will discuss the methods of governance in the Ottoman Empire. It will include environmental, inter-confessional, regional and provincial governance as well as temporal and territorial politics in both the eastern and western parts of the empire. Destitute women, migrant workers, children and taxation in relation to labour and the management of labour will be an essential part of our discussions. Likewise, crime, criminality and incarceration will be considered part and parcel of methods of governance.

- Trainer/in: Talin Suciyan

This course explores the development of historiography related to the Ottoman Empire and the broader Middle East, tracing key debates, methodological shifts, and ideological underpinnings from the 19th century to the present. Students will engage critically with foundational texts and revisionist perspectives that have shaped our understanding of Ottoman and Middle Eastern history. History and philology will be one of the central themes of discussions. Key themes include the methodological tensions between archival research, literary sources and oral history. Throughout the course, the repercussions of imperial, colonial and post-colonial historiographic trends will be critically analysed, as will the influence of Annales, Subaltern Studies and history from below. Through close analysis of primary and secondary sources, students will develop an understanding of how history has been written, contested and reimagined in Ottoman and Middle Eastern contexts.

- Trainer/in: Talin Suciyan

- Trainer/in: Sabrina Deininger

- Trainer/in: Vevian Zaki

- Trainer/in: Leila Rahimi Bahmany

This is the theoretical part of a two-part course (Seminar + Übung). Scholars often regard the golden age of classical Persian poetry as the tenth to fifteenth century—a period deeply shaped by Sufi thought. Among its most prominent authors stands the towering figure of Farīd al-Dīn ʿAttār Nishāpūrī (d. ca. 1221), whose poetic and prose works became models for generations of Sufis and poets. This seminar introduces students to the esoteric dimension of Islam, namely Islamic mysticism (Sufism) through the lens of ʿAttār’s writings. We will explore the teachings, concepts, practices and institutions of Sufism, while delving into its metaphysical cosmology, spiritual psychology, and its literary aestheticism. Rather than relying solely on secondary literature, the seminar emphasises direct engagement with primary texts. We will read and discuss ʿAttār’s allegorical masterpiece The Conference of the Birds (Manṭiq al-ṭayr) in full, and selected stories from his influential prose hagiography Memorial of the Saints (Taẕkirat al-Awliyāʾ).By the end of the course, students will gain a deep understanding of Sufi philosophy and its enduring impact on Persian literary culture and Iranians’ conceptions of self and worldview even to this day.

No prior knowledge of Persian is required. The students are expected to read the assigned texts and follow the discussions in English; however, they are welcome to discuss, write their Klausur, and correspond with me in German.

Workload for seminar and seminar exercises:

For research seminar and accompanying exercises: 3 hours/week attendance, 15 hours/week preparation and follow-up work, 180 hours of homework (15 ECTS credits),

For study seminar and accompanying exercise: 3 hours/week attendance, 15 hours/week preparation and follow-up work (9 ECTS credits)

Evaluation

When enrolled as a research seminar and accompanying exercise (Forschungsseminar und Begleitübung): research proposal (3–5 pages), presentation (20–25 min.), and term paper (20–25 pages).

When enrolled as a study seminar and accompanying exercise (Studienseminar und Begleitübung): presentation (20–25 min.) and written examination (90–120 Minuten) or response papers (2–3 kurze Texte à 2–3 Seiten).

- Trainer/in: Leila Rahimi Bahmany

- Trainer/in: Björn Bentlage

In this course, we explore the history of modern Iran throughout the 20th century—a century marked by two revolutions, two coups d’états, war, resistance and remarkable cultural transformation. Together, we will navigate a timultous historical landscape shaped by pivotal events: the Constitutional Revolution during the Qajar era; the rise of Reza Shah and the establishment of the Pahlavis dynasty; the Allied occupation durning Word War II; the short-lived autonomous government in Iranian Azerbaijan and the question of Centalisation and Persianization; the nationalization of the oil; the British and American orchestrated 1953 coup d’état; the Islamic Revolution of 1979; the eight-year war with Iraq, the emergence of the Green Movement and so on.

To truly comprehend what these events meant to Iranians living through them, we will turn to literature—reading short selections of poetry and prose from the period that give voice to the hopes, fears, frustrations and reflections of Iranian writers and intellectuals.

No prior knowledge of Persian is required. The students are expected to read the assigned texts and follow the discussions in English; however, they are welcome to discuss, write their Klausur, and correspond with me in German.

By the end of the course, students will have gained a grounding in the key moments that shaped modern Iran and a deeper appreciation for how history lives and breathes in literature. This course is designed for students interested in Middle Eastern history, postcolonial politics, literature, and the question of what defines an Iranian nation in contemporary times.

- Trainer/in: Leila Rahimi Bahmany

Migration ist eines DER Themen im aktuellen gesellschaftspolitischen Diskurs. Migration wird dabei vor allem als zu begrenzendes Problem dargestellt, zudem wird vor allem über Migrant:innen gesprochen. Menschen, die selbst Migrationserfahrungen haben, finden in den dominanten Diskursen hingegen kaum Gehör. Dementsprechend wollen wir in diesem Kurs einen Perspektivenwechsel einnehmen: Indem wir in die moderne arabische Literatur eintauchen, wollen wir erfahren, wie die betroffenen Menschen selbst über ihre Migrationserfahrungen denken und erzählen. Dabei werden wir über verschiedene Herkunfts- (u.a. Sudan, Libanon, Algerien) sowie Zielregionen (z.B. USA, Europa, Golfstaaten) sprechen und die unterschiedlichen Mobilitätsformen diskutieren. Dadurch wollen wir einen Eindruck von der - in medialen und politischer Diskursen leider oft ignorierten - Vielfalt von Migration gewinnen. Darüber hinaus wollen wir darüber nachdenken, warum und wie auf die unterschiedlichsten literarischen Mittel zurückgegriffen wird, um über Migrationserfahrungen zu erzählen. Der Fokus liegt auf arabischsprachiger Literatur aus den vergangenen ca. 50 Jahren.

- Trainer/in: Simon Weiser

Der Beginn des libanesischen Bürgerkriegs (1975–1990) jährt sich 2025 zum 50. Mal. Dieses Gedenkjahr bietet Anlass, den Bürgerkrieg als Schlüsselereignis der modernen arabischen Geschichte zu beleuchten und seine Spuren in der libanesischen Gesellschaft zu analysieren. Anhand der Lektüre von Forschungsliteratur sowie verschiedener arabischsprachiger Quellengattungen und Medien, die sich mit dem Bürgerkrieg und seinen Nachwirkungen beschäftigen, werden wir einen Einblick in die Geschichte des Bürgerkriegs und die zeitgenössische libanesische Gesellschaft gewinnen. Behandelt werden u. a. literarische Texte, Memoiren, Zeitzeugenberichte sowie libanesische Filme und Dokumentationen. Dabei diskutieren wir unter anderem, wie Sprache, Literatur und Filme zur Erinnerung, Verarbeitung oder auch Verdrängung des Krieges beitragen. Wie wird der Krieg narrativisiert? Und wie prägt die Erfahrung des Krieges die Gesellschaft bis heute?

- Trainer/in: Sarah El Bulbeisi

- Trainer/in: Andreas Kaplony

🌿 Kursbeschreibung (Kurzversion mit Lernzielen)

👋 Willkommen zu Let’s Moodle!

Ein praxisnaher Workshop für neue Lehrende am Institut für Turkologie.

🌸 Gemeinsam entdecken wir, wie man Kurse gestaltet, Materialien teilt und Studierende aktiv einbindet.

🎯 Lernziele:

Nach dem Workshop können Sie…

Ihren eigenen Moodle-Kurs anlegen und strukturieren,

Materialien und Aktivitäten hinzufügen,

das Kursdesign ansprechend gestalten. 🌼

- Trainer/in: Nataliia Berezovska

- Trainer/in: Nevra Lischewski

Herzlich willkommen zu Persisch V ! خوش آمدید

- Trainer/in: Christl Catanzaro

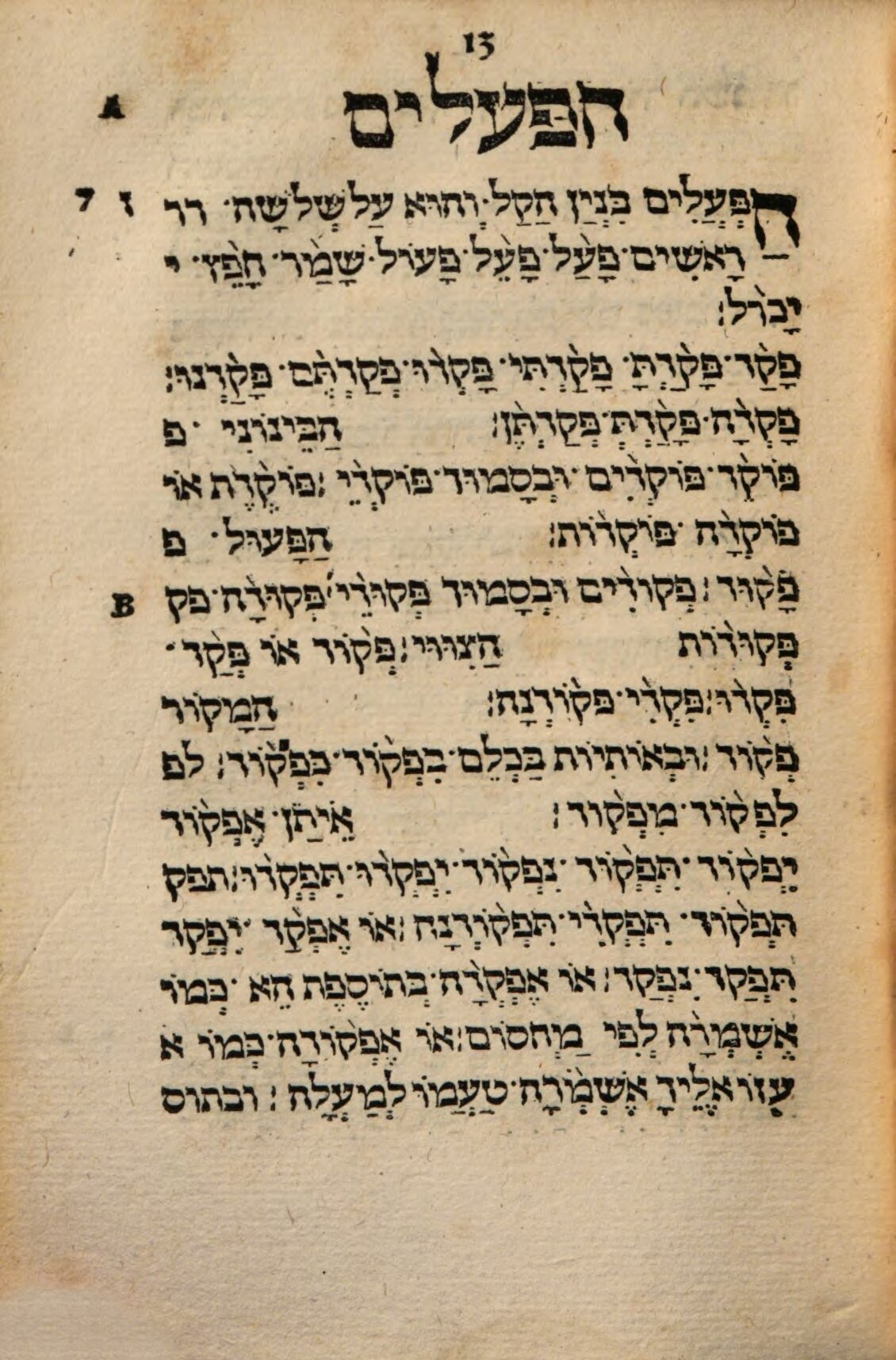

Diese Vorlesung bietet eine Einführung in die zentralen Entwicklungen und Prinzipien des rabbinischen Judentums, das sich im Vorderen Orient zwischen der Zerstörung des Zweiten Tempels und der islamischen Eroberung formierte. Dieser Zeitraum war entscheidend für die Ausgestaltung der jüdischen Religion und prägte das Judentum nachhaltig. Die Vorlesung untersucht, warum und inwiefern diese Epoche als formativ gilt, insbesondere durch die Neuorientierung der jüdischen Gemeinschaft nach dem Ende des Tempelkults und die Entstehung eines textbasierten Glaubenssystems.

Im Zentrum des Kurses steht ein historischer Überblick über die zentralen Ereignisse und Entwicklungen dieser Zeit. Dabei wird besonders die politische und kulturelle Wechselwirkung zwischen Judentum und den beherrschenden Mächten der Region beleuchtet: dem Hellenismus, der römischen Herrschaft und der persischen Sassaniden. Die Vorlesung zeigt auf, wie diese äußeren Einflüsse und Machtverhältnisse das rabbinische Denken und die religiöse Praxis beeinflussten, während gleichzeitig die jüdische Tradition in dieser Zeit eine eigenständige theologische und rechtliche Identität entwickelte.

Besonderer Fokus wird auf eine Einführung in die wichtigsten literarischen Werke dieser Epoche gelegt (Mischna, Talmud, Midraschim), die nicht nur als theologische, sondern auch als rechtliche und ethische Texte die jüdische Tradition tiefgreifend beeinflussten. Diese Werke werden im historischen Kontext ihrer Entstehung betrachtet, wobei auch immer wieder Bezüge zu gegenwärtigen Diskursen und der fortwährenden Relevanz dieser Texte für das heutige Judentum hergestellt werden.

- Trainer/in: Hanna Trauer

Im Zentrum des Studienkurses steht die materielle Kultur um Tod und Sterben. Der zeitliche Schwerpunkt ist das 6. bis 10. Jahrhundert, unser Ansatz ist multiperspektivisch: Neben jüdischen und iranischen Quellen und Materialien beziehen wir auch alle anderen Kulturen und Sprachen mit ein, um die Vielschichtigkeit des Nahen und Mittleren Ostens der Vormoderne anhand von materieller Kultur zu erforschen.

Wir nehmen uns ein unter den Teilnehmenden abgestimmtes Standardwerk vor und kontrastieren dieses mit neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ziel ist, das Buch bis zum Ende des Semesters vollständig zu lesen und gemeinsam zu diskutieren − und seine Inhalte, ganz im Sinne von Wiederverwendung, auf unseren Forschungskontext zu übertragen.

Sie lernen in dieser Veranstaltung, wie man sich einem Forschungsthema annähert, mit dem aktuellen Wissensstand in einen kritischen Diskurs geht und Forschungsfragen entwickelt.

- Trainer/in: Maria Bernheimer

- Trainer/in: Sarah Kiyanrad

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit zentralen Aspekten der Geographie, Geschichte und Kultur der Türkei. Im Mittelpunkt steht die besondere Lage des Landes zwischen Ost und West – geografisch, historisch und kulturell betrachtet. Diese Zwischenposition prägt die gesellschaftliche Entwicklung der Türkei bis heute auf vielfältige Weise.

Unter anderem behandeln wir wichtige historische Wendepunkte, prägende Persönlichkeiten, das Bildungs- und Schulsystem, Universitäten, Handel und Wirtschaft sowie außenpolitische Prinzipien. Auch Alltagskultur, Küche, Musik und Architektur werden im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne beleuchtet.

Das Seminar bietet insbesondere auch für Studierende mit dem Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache die Möglichkeit, interkulturelle Dynamiken besser zu verstehen und sprachlich-kulturelle Lernprozesse im Licht aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen zu reflektieren.

Erwartet werden regelmäßige Teilnahme, aktive Mitarbeit und die Übernahme einer Präsentation zu einem Seminarthema.

- Trainer/in: Ergün Özsoy

- Trainer/in: Zeynep Öztürk

- Trainer/in: Ergün Özsoy

- Trainer/in: Andreas Kaplony

- Trainer/in: Julia Singer

12011 Ausgewählte Themen I: Einführung in die osmanisch-türkische Geschichte

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu

Präsenzveranstaltung

Do. 14:00 bis 16:00 c.t.

Kurze Beschreibung der Vorlesung:

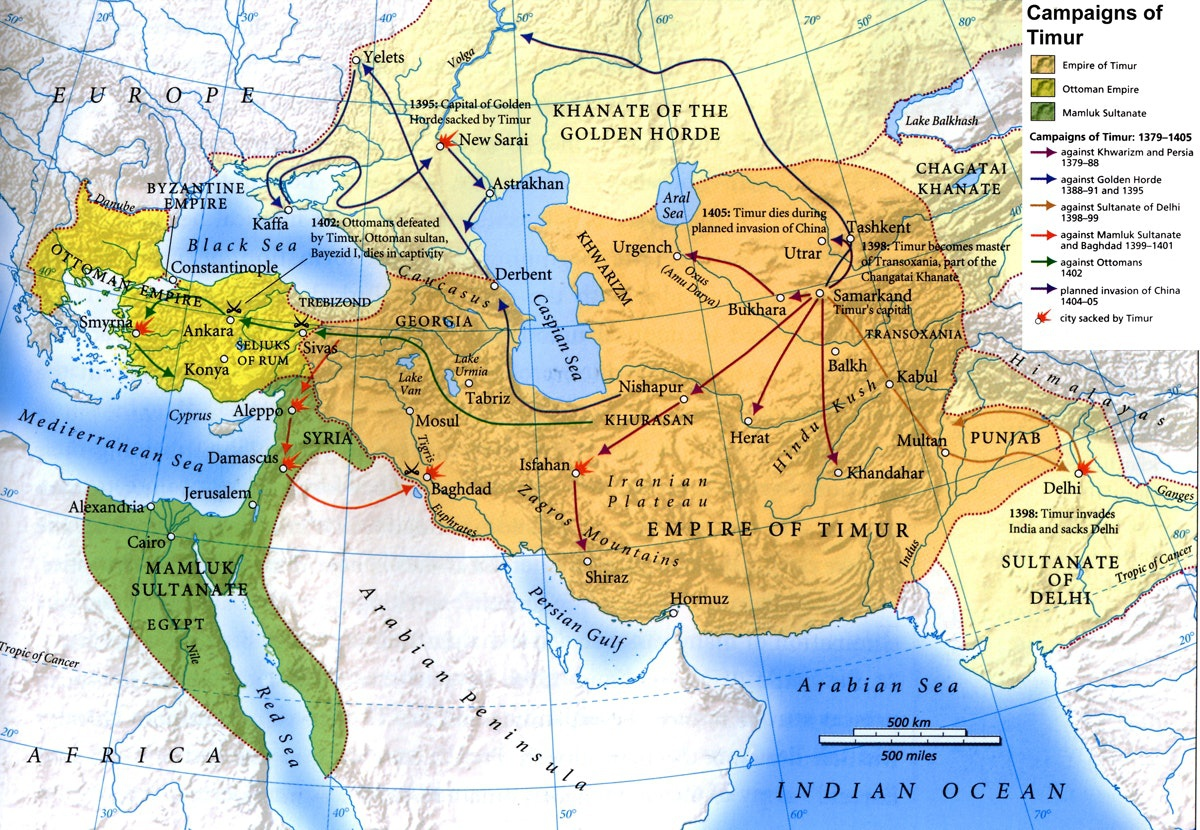

Die Vorlesung hat zum Ziel, ein Grundwissen zur Geschichte der Türken zu vermitteln. In der Vorlesung werden die Grundzüge der türkischen Geschichte von ihren Anfängen bis zur Gegenwart behandelt. Die Frage über den Ursprung der Türken, türkische Sprache und Turk-Sprachen, Zentralasien und Turkvölker im Mittelalter, die Zeit der Seldschuken (11. – 13. Jahrhundert), der Mongolen (13. Bis 16. Jahrhundert), Anatolische Seldschuken und Fürstentümer (12. Bis 16. Jahrhundert), die Osmanen und das Osmanische Reich (14. Bis 20. Jahrhundert) und die Republik Türkei werden thematisiert. Die historische Geographie, die politischen Herrschaftsformen und die Beziehungen zu den Nachbarn bilden den Leitfaden der Vorlesung. Außerdem wird auch auf die Themen wie die türkische Literatur, Kunst und Kultur einführend eingegangen.

- Trainer/in: Mehmet Hacisalihoglu

Veranstaltungstyp: [BA: Türkische Welt Weiterführung; MA: Studienkurs Türkisch 1], Gruppe 2:

Titel: Osmanische Diplomatik

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu

Wochentag und Uhrzeit: Do. 12-14.00 Uhr.

Präsenz- oder Onlineveranstaltung: Präsenz

Die inhaltliche Beschreibung:

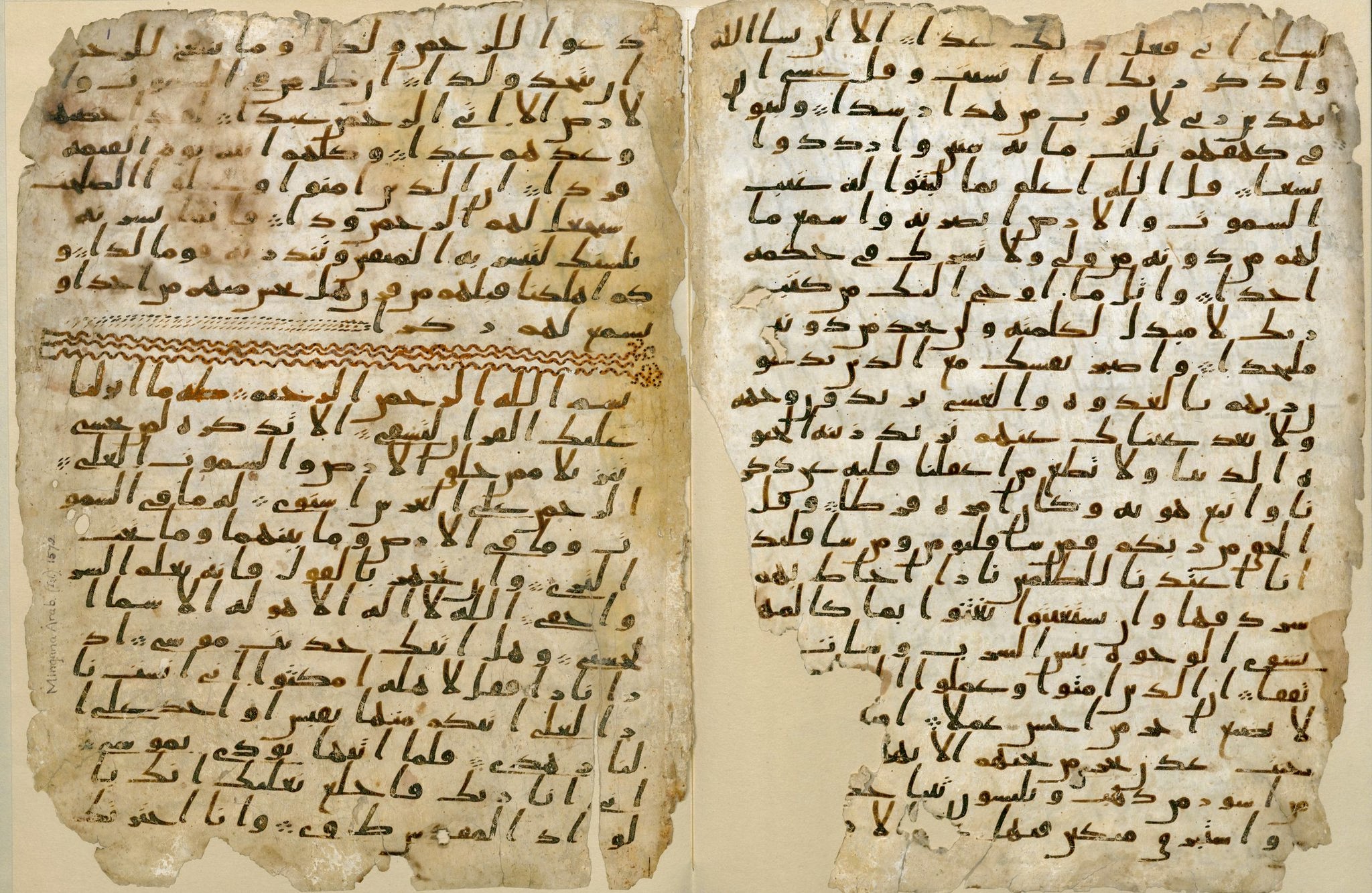

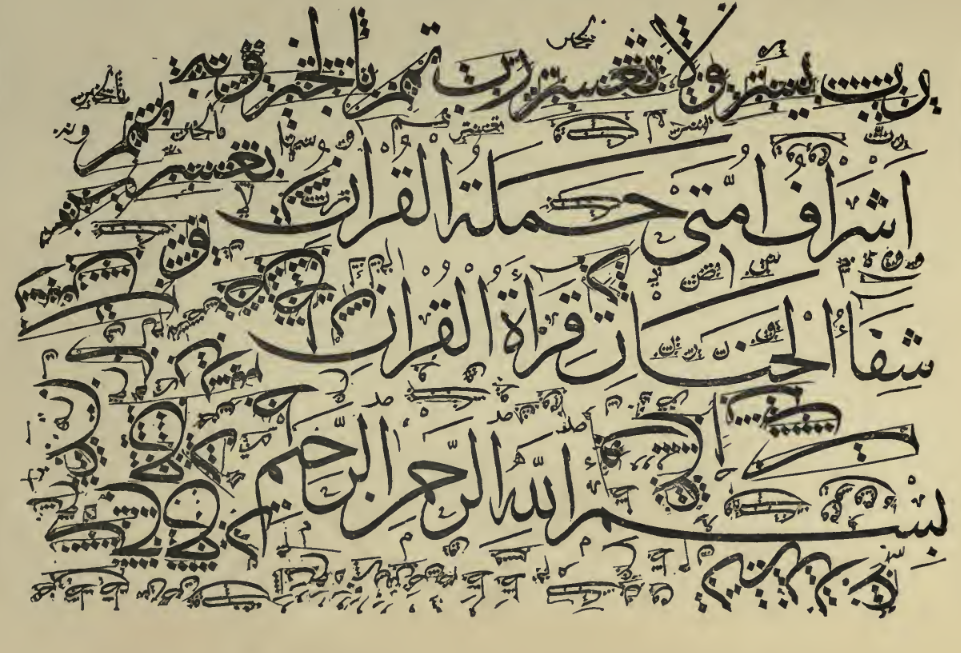

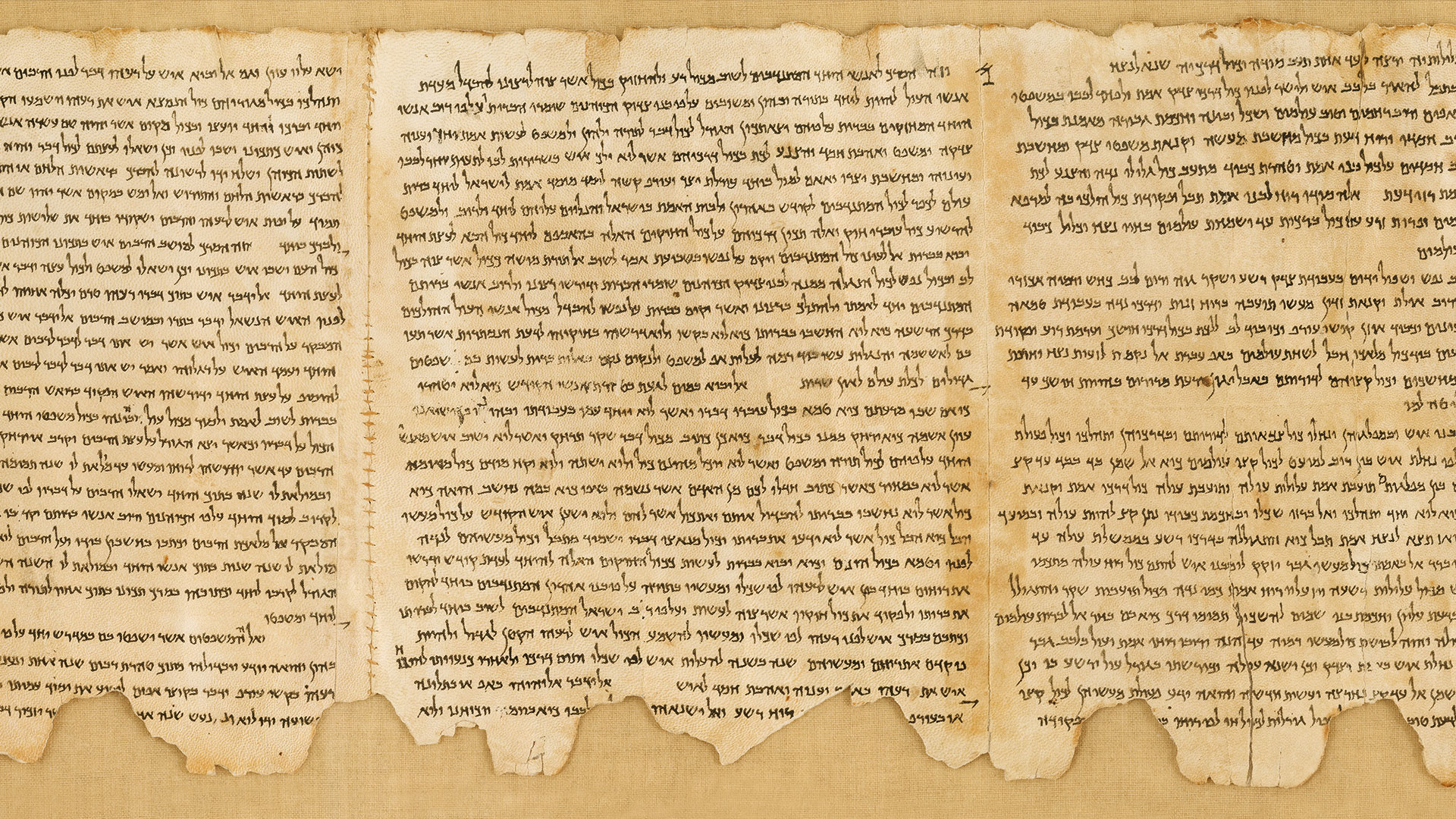

Im Kurs werden osmanische Urkunden gelesen, übersetzt und kommentiert. Es handelt sich hauptsächlich um die handschriftlichen Dokumente aus verschiedenen Behörden des Osmanischen Reiches in den Handschriftarten rika/riqa und divani/diwani. Überwiegender Anteil der osmanischen Urkunden, deren Anzahl im Osmanischen Archiv in Istanbul 90 Millionen übersteigt, und welche für die Erforschung der neuzeitlichen Geschichte der südosteuropäischen, nahöstlichen und nordafrikanischen Länder unerlässlich sind, ist in rika und divani-Schriftarten. Das Ziel des Studienseminars ist, dass die Teilnehmer:innen die osmanischen Handschriften lesen können und dadurch in der Lage sind, die zahlreichen osmanischen Archivquellen für die Geschichtsforschung zu benutzen.

- Trainer/in: Mehmet Hacisalihoglu

Veranstaltungstyp:

12708 Großes Forschungsseminar A (Turkologie)

12706 Studienseminar A (Turkologie)

12707 Begleitübung zum Großen Forschungsseminar A (Turkologie)

12703 Begleitübung zum Studienseminar A (Turkologie)

Titel: Krieg, Migration und Vertreibung im Osmanischen Reich

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu

Wochentag und Uhrzeit: Mi. 14-16.00 und 16-18.00

Präsenz- oder Onlineveranstaltung: Präsenz

Im Masterseminar werden die Bevölkerungsbewegungen und Zwangsmigrationen in verschiedenen Perioden der osmanischen Geschichte vom der Gründung des osmanischen Fürstentums bis zum Untergang des Osmanischen Reiches behandelt. Es handelt sich dabei um Migrationen in der Gründungsphase des Fürstentums, z.B. die Umsiedlung der Yörüks in den Balkan, die Zwangsumsiedlungen nach den osmanischen Eroberungen, vor allem die Zwangsumsiedlung von Teilen städtischer Bevölkerungsgruppen, z.B. von Täbris, Kairo, Buda-Pest nach Istanbul; die Verbannung und Zwangsumsiedlung als eine Sicherheitsmaßnahme im Osmanischen Reich, z.B. die Zwangsumsiedlung der Bevölkerung nach der Zerschlagung des Fürstentums von Karaman, die Zwangsumsiedlung der serbischen bzw. albanischen Bevölkerung nach Anatolien; die Vertreibung der Muslime infolge der osmanischen Niederlagen gegen Habsburger und Russland ab dem Ende des 17. Jahrhunderts, die Massaker und Vertreibung der Muslime während der Entstehung und Ausdehnung der Nationalstaaten auf dem Balkan; die Vertreibungen der christlichen Bevölkerung Thrakiens und Anatoliens sowie die Vereinbarungen zum Bevölkerungsaustausch im letzten Jahrzehnt der osmanischen Geschichte. In der Begleitübung werden Quellentexte gelesen und diskutiert. Die Teilnehmer:innen des Seminars werden über ein Thema im Rahmen des Seminars forschen, darüber ein Referat halten und eine Hausarbeit schreiben.

Literaturhinweise zur Einführung zum Thema:

Ömer Lutfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler”, İFM, XI/1-4 (1949-50), S. 524-569; XIII/1-4 (1951-52), S. 56-78; XV/1-4 (1953-54), S. 209-237.

Halil Inalcik, “Ottoman Methods of Conquest”, The Ottoman Empire: Conquest, Organization and Economy, Collected Studies, London: Variorum Reprints, 1978, S. 103-129.

Wolfang Höpken, „Flucht vor dem Kreuz? Muslimische Emigration aus Südosteuropa nach dem Ende der osmanischen Herrschaft (19./20. Jahrhundert)“, Zwangsmigrationen in Mittel- und Südosteuropa, Hrsg. Wolfgang Höpken, in: Comparativ, Leipziger Beiträge zur Universalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung, 6. Jahrgang, Heft 1 (1996), S. 1-14.

William H. Holt, The Balkan Reconquista and Turkey’s Forgotten Refugee Crisis, Salt Lake City: The University of Utah Press, 2019.

Clarke, Bruce, Twice A Stranger: The Mass Expulsions that Forged Modern Greece and Turkey. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006.

- Trainer/in: Mehmet Hacisalihoglu

- Trainer/in: Mehmet Hacisalihoglu

- Trainer/in: Andreas Kaplony

- Trainer/in: Ipek Karacagil Kul

- Trainer/in: Hanna Trauer

- Trainer/in: Manuella Wangert

- Trainer/in: Simon Weiser

- Trainer/in: Rosario Daga Portillo

Biographien sind nicht nur Erzählungen über individuelle Lebenswege, sondern auch Spiegel gesellschaftlicher, religiöser und kultureller Entwicklungen. In diesem Seminar werden jüdische Lebensgeschichten von der biblischen Zeit bis ins 20. Jahrhundert untersucht, die tiefgreifende Transformationen in der jüdischen Geschichte, Religion, Literatur und Kultur widerspiegeln. Dabei werden sowohl Lebensgeschichten untersucht, anhand derer sich Transformationen der jüdischen Kultur, Geschichte, Religion und Literatur nachzeichnen lassen, als auch biographische Texte, die diese Umbrüche thematisieren. Darüber hinaus werden Persönlichkeiten betrachtet, die solche Transformationen nicht nur widerspiegeln, sondern sie maßgeblich vorangetrieben haben.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Vielfalt jüdischer Lebenswelten über verschiedene Epochen und geografische Räume hinweg. Die Analyse von Biographien aus aschkenasischen und sephardischen bzw. mizrachischen Kontexten ermöglicht einen breiten Vergleich, der verdeutlicht, wie jüdische Identität und Zugehörigkeit in unterschiedlichen Gesellschaften und politischen Systemen verhandelt wurden. Ebenso werden weibliche und männliche Perspektiven in den Blick genommen, um die geschlechtsspezifischen Herausforderungen und Handlungsspielräume sichtbar zu machen, mit denen jüdische Frauen und Männer in unterschiedlichen historischen Kontexten konfrontiert waren. Zudem wird die Darstellung jüdischer Persönlichkeiten in verschiedenen literarischen und historiographischen Traditionen reflektiert: Wie verändert sich die Erzählweise über jüdisches Leben im Laufe der Zeit? Welche Narrative wurden über jüdische Identität konstruiert, welche Perspektiven blieben marginalisiert?

Dabei wird das Wechselspiel zwischen individuellen Erfahrungen und kollektiven Umbrüchen untersucht, um jüdische Biographien als zentrale Quellen für die historische, kulturelle und religiöse Entwicklung des Judentums zu erschließen. Das Seminar bietet somit nicht nur einen Einblick in verschiedene Lebensgeschichten, sondern lädt auch dazu ein, über die Konstruktion von Biographien als historische Erzählformen und Identitätskonzepte nachzudenken.

- Trainer/in: Simon Haffner

- Trainer/in: Sophia Schmitt

- Trainer/in: Ergün Özsoy

- Trainer/in: Ergün Özsoy

The objective of this course in to provide a

general overview of the history of the Middle East from the early modern period

to the contemporary era. Students will be introduced to the concepts of

Islamicate Gunpowder Empires and the point of departure for our periodization,

and the contents will alternate between the Ottoman and Persianate space until

the nineteenth century, and from then all will include other major themes

relevant to Arab lands. Major

- Trainer/in: Alberto Tiburcio Urquiola

- Trainer/in: Christl Catanzaro

- Trainer/in: Mehmet Hacisalihoglu

- Trainer/in: Nevra Lischewski

- Trainer/in: Ergün Özsoy

Diese Vorlesung bietet eine Einführung in die zentralen Entwicklungen und Prinzipien des rabbinischen Judentums, das sich im Vorderen Orient zwischen der Zerstörung des Zweiten Tempels und der islamischen Eroberung formierte. Dieser Zeitraum war entscheidend für die Ausgestaltung der jüdischen Religion und prägte das Judentum nachhaltig. Die Vorlesung untersucht, warum und inwiefern diese Epoche als formativ gilt, insbesondere durch die Neuorientierung der jüdischen Gemeinschaft nach dem Ende des Tempelkults und die Entstehung eines textbasierten Glaubenssystems.

Im Zentrum des Kurses steht ein historischer Überblick über die zentralen Ereignisse und Entwicklungen dieser Zeit. Dabei wird besonders die politische und kulturelle Wechselwirkung zwischen Judentum und den beherrschenden Mächten der Region beleuchtet: dem Hellenismus, der römischen Herrschaft und der persischen Sassaniden. Die Vorlesung zeigt auf, wie diese äußeren Einflüsse und Machtverhältnisse das rabbinische Denken und die religiöse Praxis beeinflussten, während gleichzeitig die jüdische Tradition in dieser Zeit eine eigenständige theologische und rechtliche Identität entwickelte.

Besonderer Fokus wird auf eine Einführung in die wichtigsten literarischen Werke dieser Epoche gelegt (Mischna, Talmud, Midraschim), die nicht nur als theologische, sondern auch als rechtliche und ethische Texte die jüdische Tradition tiefgreifend beeinflussten. Diese Werke werden im historischen Kontext ihrer Entstehung betrachtet, wobei auch immer wieder Bezüge zu gegenwärtigen Diskursen und der fortwährenden Relevanz dieser Texte für das heutige Judentum hergestellt werden.

- Trainer/in: Sophia Schmitt

Die Arabische Sprachpraxis richtet sich an BA- und MA-Studierende und fokussiert die anwendungsbezogene Verwendung der arabischen Sprache. Im Zentrum stehen originalsprachliche und authentische arabische Quellentexte, die wir gemeinsam sprachlich und inhaltlich erschließen. Ergänzend setzen wir uns mit didaktischen und methodischen Fragestellungen des Arabischunterrichts auseinander und lernen digitale Tools und Software kennen, die im Lehr- und Lernkontext eingesetzt werden können.

- Trainer/in: Julia Singer

Im Mittelpunkt des Seminars steht die Lektüre und Diskussion wissenschaftlicher und literarischer Texte zu ausgewählten Stationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts (von der Tabakrevolte 1891 bis zur aktuellen Protestbewegung "Frau, Leben, Freiheit").

Welche politischen, religiösen und zivilgesellschaftlichen Gruppen waren Akteure der Ereignisse und Entwicklungen? Welche Gruppen waren von politischer Teilhabe ausgeschlossen? Wie entwickelten sich Kunst und Kultur? Das sind nur einige (potentielle) Fragen, denen wir uns zu nähern versuchen (können). Bringen Sie gerne eigene Fragestellungen und Themen mit - es wird in der zweiten Hälfte des Seminars (nach den Weihnachtsferien) auch Raum dafür geben.

In der Begleitveranstaltung zum Seminar ‚Persische Welt Grundlagen‘ üben wir Schreibtechniken ein und beschäftigen uns intensiv mit Formen des wissenschaftlichen Schreibens: von A wie Abstract bis Z wie Zusammenfassen. Nicht nur theoretisch, sondern eben auch – schreibend! Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen des Seminars.Bitte bringen Sie zur ersten Sitzung ein Notizbuch (gerne DIN A4 oder DIN A5) mit, das Sie in der Übung über das Semester hinweg begleiten wird.

- Trainer/in: Christl Catanzaro

- Trainer/in: Sarah Kiyanrad

- Trainer/in: Rosario Daga Portillo

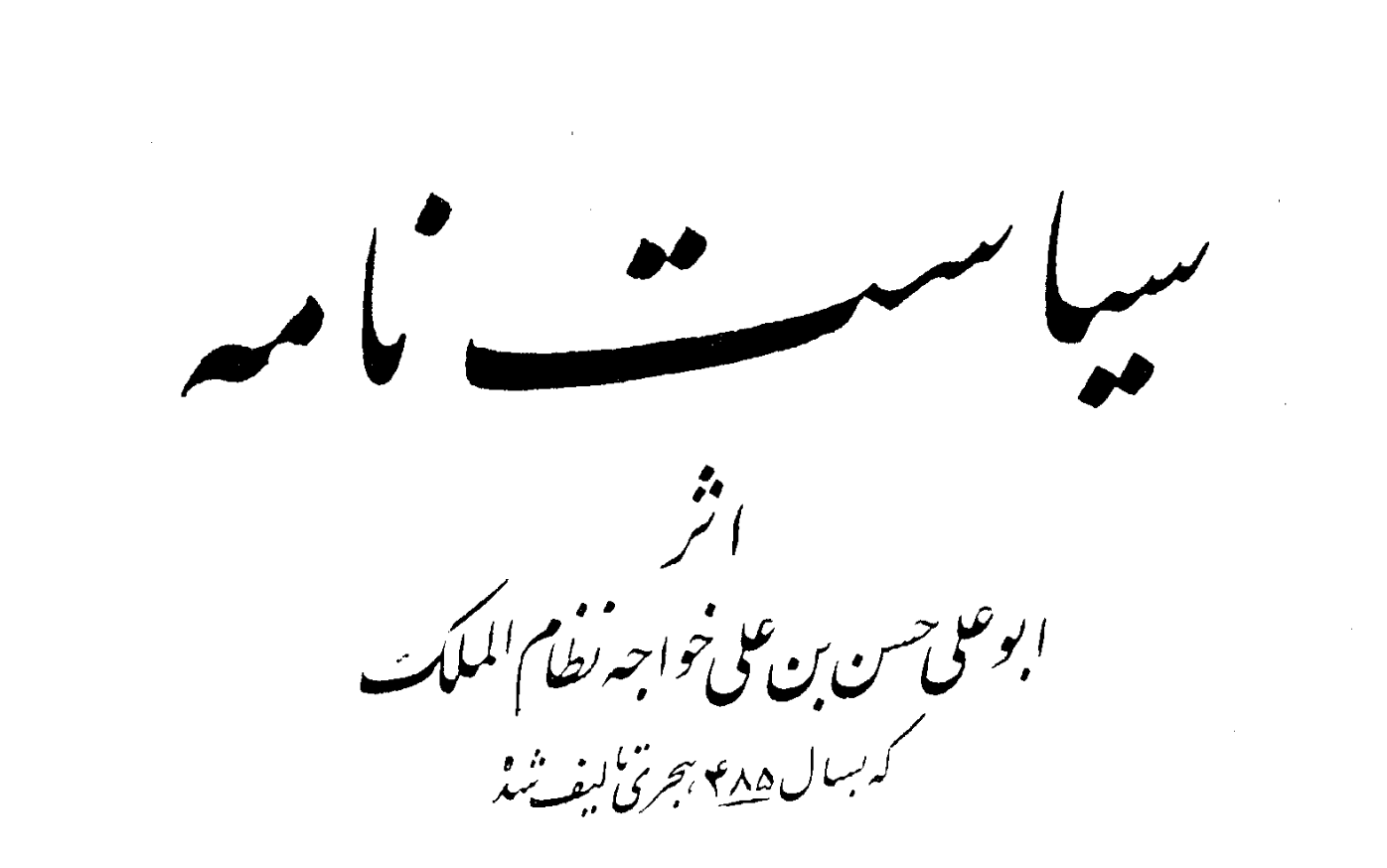

The objective of this course is to introduce students to the history of Iran, from the fall of the Sassanian Empire and the rise of Islam to the establishment of the Islamic Republic. The main topics explored will be the religious, political, and cultural history of Iran throughout the different periods and dynasties. By the end of the term, students will have a comprehensive command of the history of Iran and the greater Persianate World and will be equipped to pursue further specialized knowledge on their period of choice.

- Trainer/in: Alberto Tiburcio Urquiola

Die Vorlesung behandelt die Geschichte der jüdischen Gemeinden in der islamischen Welt in den verschiedenen geographischen Räumen rund um das Mittelmeer vom frühen Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit. Vor dem Hintergrund des allgemeinen historischen Rahmens wird als Schwerpunkt die Kultur (insbesondere Literatur) der jüdischen Gemeinden im islamischen Herrschaftsgebiet vorgestellt. Außerdem wird ihre Stellung im Kontext der Rechtsstellung der religiösen Minderheiten in der islamischen Gesellschaft beleuchtet. In den verschiedenen Sitzungen werden zudem Grundzüge der Religion, der inneren Organisation und der Wechselwirkung zwischen Juden und ihren Nachbarn thematisiert.

- Trainer/in: Ronny Vollandt

- Trainer/in: Björn Bentlage

- Trainer/in: Sabrina Deininger

- Trainer/in: Bettina Gräf

- Trainer/in: Andreas Kaplony

Die Übung "Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 2" bildet zusammen mit der Vorlesung von Prof. Kaplony das Modul "P3: Der Nahe und Mittlere Osten: Vertiefung." Die dazugehörige Modulprüfung hat die Form einer Übungsmappe, die im Rahmen dieser Veranstaltung, also der Übung "Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 2", erstellt wird und für die im Laufe des Semesters mehrere Einzelaufgaben bearbeitet und eingereicht werden müssen.

Die Übung gliedert sich in einen thematisch einführenden Teil (Propädeutik) und einen praktischen Teil (Tutorium). Im praktischen Teil werden die Studierenden in kleinere Gruppen aufgeteilt und von studentischen Tutor/innen aus den vier Fachbereichen betreut.

- Trainer/in: Sabrina Zahren

Wir streben um ein besseres Verständnis der Shia und Sunna als religiöse Gruppen an. Ausserdem studieren wir ihre Rolle in der heutige Politik des Nahen Ostens. Um diese Ziele zu erreichen, nach einer Einführung über Sunna und Shia, analysieren wir die Positionierung der beiden politischen Blöcke -Sunni und Shia- in der sich wandelnden Weltordnung der arabischen und islamischen Welt. Mit Hilfe digitaler Medien wie Zeitungsartikel und Videos werden die aktuellen politischen Ereignisse beider Blöcke im Nahen Osten verfolgt. Dabei werden sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Lage der Länder und ihre internationalen Beziehungen untersucht. Zudem werden spezifische Herausforderungen wie Kriege und das Fehlen demokratischer Strukturen beleuchtet.

Eine Auseinandersetzung mit den theologischen und rechtlichen Grundlagen beider Blöcke wird gefördert, um ein besseres Verständnis der Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Richtungen zu erlangen.

Das Ziel dieses Studienkurses liegt vor allem in der Erweiterung des Medienwortschatzes durch Hör- und Sprechübungen, den Einsatz von Quizlet und anderen Methoden sowie dem Erwerb eines allgemeinen Verständnisses für das gewählte Thema. Der Studienkurs wird dabei helfen, die Fähigkeit zur Lektüre von Nachrichten zu verbessern und ein vertieftes Verständnis für aktuelle soziale und politische Themen der arabischen-islamischen Welt zu entwickeln. Um den Grundwortschatz der Sprache der Medien und Nachrichten zu erwerben, werden synchronische und asynchrone Übungen in Moodle und Quizlet durchgeführt. Referaten auf Arabisch werden in Unterricht von den Studenten durchgeführt

- Trainer/in: Rosario Daga Portillo

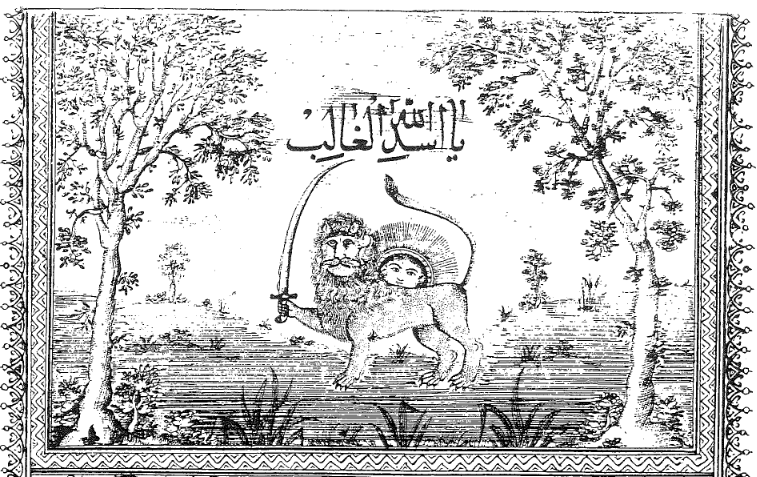

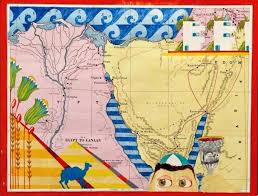

Die Vorlesung gibt einen Überblick über Geschichte und Gegenwart Palästinas (ab 1948: Israels, der Westbank und des Gazastreifens). Behandelt werden u.a. die Konstruktion Palästinas als (christliches) Heiliges Land im 4. Jahrhundert, der Wiederaufbau des jüdischen Tempels mit Felsendom und Aqṣā-Moschee als regionales muslimisches Heiligtum durch die Umayyaden, die Gesellschaft der Kreuzfahrerstaaten und der sunnitische Ǧihād mit dem (neuen) Ziel Jerusalem, die Funktion Syrien-Palästinas im Rahmen der mamlukischen Königreiche (mamālik) und des Osmanischen Reiches, Palästina als zentrales Element des europäischen Orientalismus, die Einwanderung christlicher und jüdischer Zionistinnen und Zionisten und der Aufbau idealer Parallelgesellschaften, die politische Dreiteilung des Landes nach 1948 und schließlich die aktuelle Situation.

Die einzelnen Vorlesungen werden mit Impulsreferaten palästinensischer, israelischer und westlicher Forscherinnen und Forscher eingeführt und haben je einen längeren Vorlesungsteil und einen kürzeren Vertiefungsteil mit Diskussion in Kleingruppen. Die Kenntnis orientalischer Sprachen wird nicht vorausgesetzt.

- Trainer/in: Andreas Kaplony

The objective of this course in to provide a general overview of the history of the Middle East from the early modern period to the contemporary era. Students will be introduced to the concepts of Islamicate Gunpowder Empires and the point of departure for our periodization, and the contents will alternate between the Ottoman and Persianate space until the nineteenth century, and from then all will include other major themes relevant to Arab lands. Major topics to be covered include: Reform and Constitutionalism in Iran and the Ottoman Empire, The foundation of the Turkish Republic, Arab nationalism, Pan-Arabism, Israeli-Palestinian Conflict, the Islamic Revolution in Iran, among others.

Main Literature:

Abrahamian, Ervand. A History of Modern Iran. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Cleveland, William. A History of the Modern Middle East. London: Taylor and Francis, 2019

Hodgson, Marshall. The Venture of Islam. Consience and History in World Civilization 3: Gunpowder Empires and Modern Times. Chicago, University of Chicago Press, 1974.

- Trainer/in: Alberto Tiburcio Urquiola

- Trainer/in: Ergün Özsoy

Der begleitende Übungskurs zum Seminar (Das Mittelmeer und das osmanische Reich) hat das Hauptziel, die

Studierenden in ihren akademischen Forschungs- und Schreibfähigkeiten zu

unterstützen und sie zu erweitern. Dabei werden verschiedene Tools und

Methoden eingesetzt, um den Studierenden zu ermöglichen, eine kritische

Auseinandersetzung mit den behandelten Inhalten zu führen. Der

interaktive und praxisnahe Ansatz dieses Übungskurses soll den

Studierenden dabei helfen, die im Seminar erworbenen Kenntnisse zu

vertiefen und in einem breiteren kulturellen und historischen Kontext

anzuwenden.

- Trainer/in: Nevra Lischewski

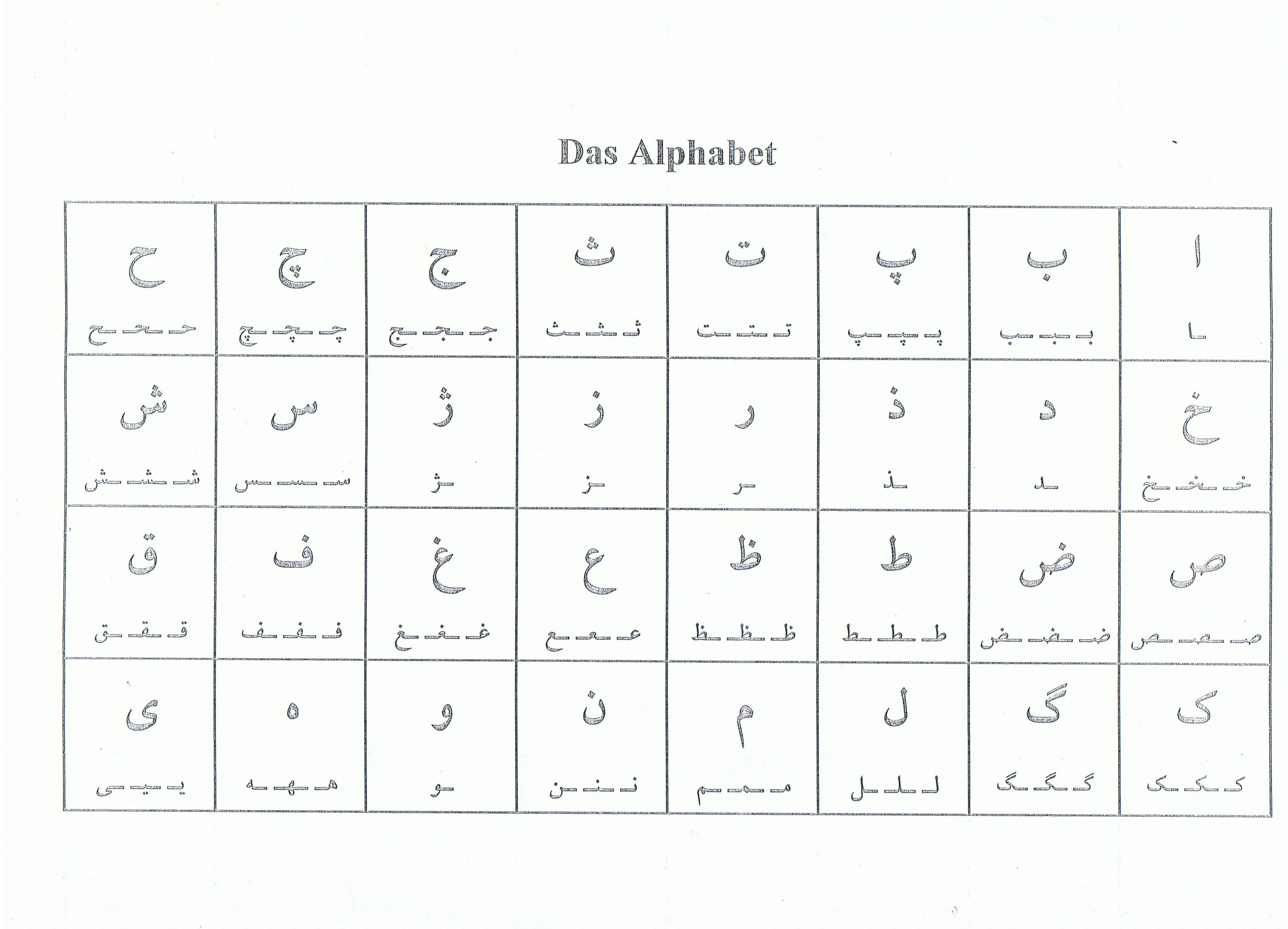

Herzlich willkommen zu Persisch I ! خوش آمدید

Persisch 1 ist ein Kurs für Anfänger ohne Vorkenntnisse. Wir widmen uns zunächst dem Erlernen des persischen Alphabets, um dann zunehmend komplexere Konversationen zu führen sowie Texte zu lesen und zu verfassen.

Lernziele sind aktive Sprachkenntnisse in Wort und Schrift ebenso wie die Beherrschung der wichtigsten grammatikalischen Eigenheiten des Persischen, die es erlauben, mit Hilfe eines Wörterbuches einfache Texte selbständig zu erfassen und zu übersetzen.

- Trainer/in: Christl Catanzaro

Herzlich willkommen zu Persisch III ! خوش آمدید

- Trainer/in: Christl Catanzaro

Herzlich willkommen zu Persisch V ! خوش آمدید

Gegenstand dieser Übung zum iranischen Film sind nicht nur diejenigen Filme, die auf internationalen Filmfestivals gezeigt (und oft auch premiert) werden, sondern auch diejenigen, die in der Islamischen Republik Iran über die Fernseher flimmern oder in den dortigen Kinos gezeigt werden. Wir werden uns mit Liebesfilmen, Komödien, Thrillern und weiteren Genres beschäftigen und über diverse Zensurmechanismen sprechen. Und Sie werden lernen, Filme vorzustellen, Plots nachzuerzählen und über Filme zu diskutieren - und damit über unterschiedlichste Themen. Denn der iranische Film ist zwar nicht immer kritisch, aber immer auch Spiegel der iranischen Gesellschaft.

- Trainer/in: Christl Catanzaro

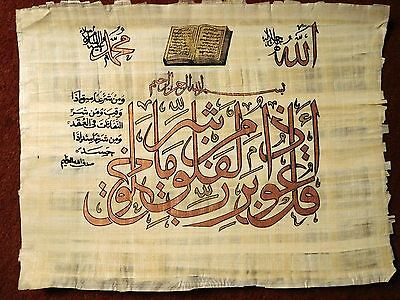

Keine Paläographie im engeren Sinne, eher eine Einführung in das Lesen persischer Handschriften: von Steindruck über Glückwunschkarten und Manuskripte bis hin zu handschriftlichen Dokumenten aus unterschiedlichen Jahrhunderten und in verschiedenen Handschriften, die in den diversen Regionen der persophonen Welt geschrieben wurden und werden.

M.A.-Studierende und Doktorand:innen können in den Unterricht gerne auch handschriftliche Texte mitbringen, mit denen sie sich im Rahmen Ihrer Forschungsarbeiten gerade beschäftigen.

- Trainer/in: Christl Catanzaro

- Trainer/in: Rosario Daga Portillo

The objective of this course is to introduce students to the history of Iran, from the fall of the Sassanian Empire and the rise of Islam to the establishment of the Islamic Republic. The main topics explored will be the religious, political, and cultural history of Iran throughout the different periods and dynasties. By the end of the term, students will have a comprehensive command of the history of Iran and the greater Persianate World and will be equipped to pursue further specialized knowledge in their period of choice.

- Trainer/in: Alberto Tiburcio Urquiola

Veranstaltung für BA-Studierende im ersten Semester am Institut für den Nahen und Mittleren Osten

- Trainer/in: Björn Bentlage

- Trainer/in: Adrian Gheorghe

Dieses Proseminar bietet eine interdisziplinäre Erforschung der kulturellen Ausdrucksformen im Kontext der osmanisch/türkischen Performance-Traditionen und beleuchtet, wie kulturelle Produktionen die soziale und politische Umwälzung dieser Zeit widerspiegeln und beeinflussen. Im Kurs werden originale sprachliche Quellen, sowie ausgewählte Künstler und deren Werke im Hinblick auf ihre Aussagen zu politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen dieser Ära untersucht, um die unterschiedlichen Faktoren, die Musik, Theater und Literatur beeinflusst haben, zu verstehen.

Dieser Kurs richtet sich an Studierende mit dem Haupt- oder Nebenfach Türkische Studien, sowie an alle, die an die osmanischen und türkischen Kultur interessiert sind. Kenntnisse der türkischen Sprache sind von Vorteil, aber nicht erforderlich.

- Trainer/in: Nevra Lischewski

Herzlich willkommen zu Persisch II ! خوش آمدید

Aufbauend auf den in Persisch 1 erworbenenen Kenntnissen werden wir einige grammatikalische Details ergänzen (Konjunktiv II, Futur, Nebensätze) und uns intensiv mit der Wortbildung im Persischen beschäftigen. Außerdem gilt es, anhand verschiedener Textarten eine Übersetzungsstrategie einzuüben, die es erlauben soll, nach dem Besuch dieses Kurses mit Hilfe eines Wörterbuches selbständig Texte zu erarbeiten. Im Fokus der Veranstaltung liegt jedoch wie schon im vergangenen Semester das aktive Erlernen des Persischen anhand von typischen Konversationssituationen (Einkaufen, Restaurantbesuch, Reisen, Beschreibung der Wohnung, Freizeitaktivitäten, ...), wobei die Vermittlung von Landeskunde und interkulturellem Wissen nicht zu kurz kommt. Dabei werden wir uns dieses Semester noch stärker auf die Unterschiede zwischen geschriebener Sprache und Umgangssprache konzentrieren.

- Trainer/in: Christl Catanzaro

Herzlich willkommen zu Persisch IV ! خوش آمدید

- Trainer/in: Christl Catanzaro

Ein Proseminar zum Thema Umwelt in Iran, in dessen Rahmen die Studierenden Beiträge zum Institutsworkshop 2024 geleistet und ein Heftchen mit Artikeln zu "Veganismus, Nachhaltigkeit und Naturheilkunde" in Iran erstellt haben.

- Trainer/in: Christl Catanzaro

Bei der Geschichtensammlung von Tausendundeine Nacht drängt sich eine ganze Anzahl äußerst spannender Fragen auf. Welche Geschichten sind indischen und iranischen Ursprungs, wie haben sich diese auf ihrem Weg verändert und welche Geschichten sind später dazugekommen? Wie funktioniert die Rahmenerzählung, wie die einzelnen Geschichten wie die von Sindbad dem Seefahrer und die von Ali Baba und den Vierzig Räubern - und was passiert überhaupt, wenn (mündliche) Geschichten aufgeschrieben werden? Und ganz anders: inwiefern können wir Tausendundeine Nacht als historische Quelle verwenden, etwa zur Geschichte der islamisch-orientalischen Stadt, zu Genderbeziehungen im mamlukischen Kairo und zum Handel im Indischen Ozean - und was lernen wir über arabische Vorstellungen von "Underworlds and Otherworlds"? Was steckt hinter der Zusammenstellung von Antoine Galland (1704-1717), die die europäischen Fantasien über "den Orient" so kräftig angeheizt angeheizt hat, und wie gehen diese Fantasien weiter bei Walt Disney, bei Imīl Ḥabībī und Saʿd Allāh Wannūs, bei Assia Djebar und Salman Rushdie?

- Trainer/in: Ursula Hammed

- Trainer/in: Andreas Kaplony

In the Seminar we will focus on the social and legal role of women and families by means of studying a selection of edited and non-edited legal documents from Egypt (Ṭutūn) and the Iberian Peninsula. Special attention would be given to documents where emotions come to the surface. By having a glance into feelings within family relations, when someone is facing death, making a donation or expressing the own religion and political loyalty, the universality of human nature would be explored, which, at the same time, would shed light upon commonalities among specific societies and religious communities across space and time.

On the other hand, legal rules put into practice would give the opportunity to compare the congruences and incongruences of theory and practice of the law. Moreover, the „mestizaje“ of islamic and Christian laws would be track down especially in Arabic Christian documentos of Toledo.

- Trainer/in: Rosario Daga Portillo

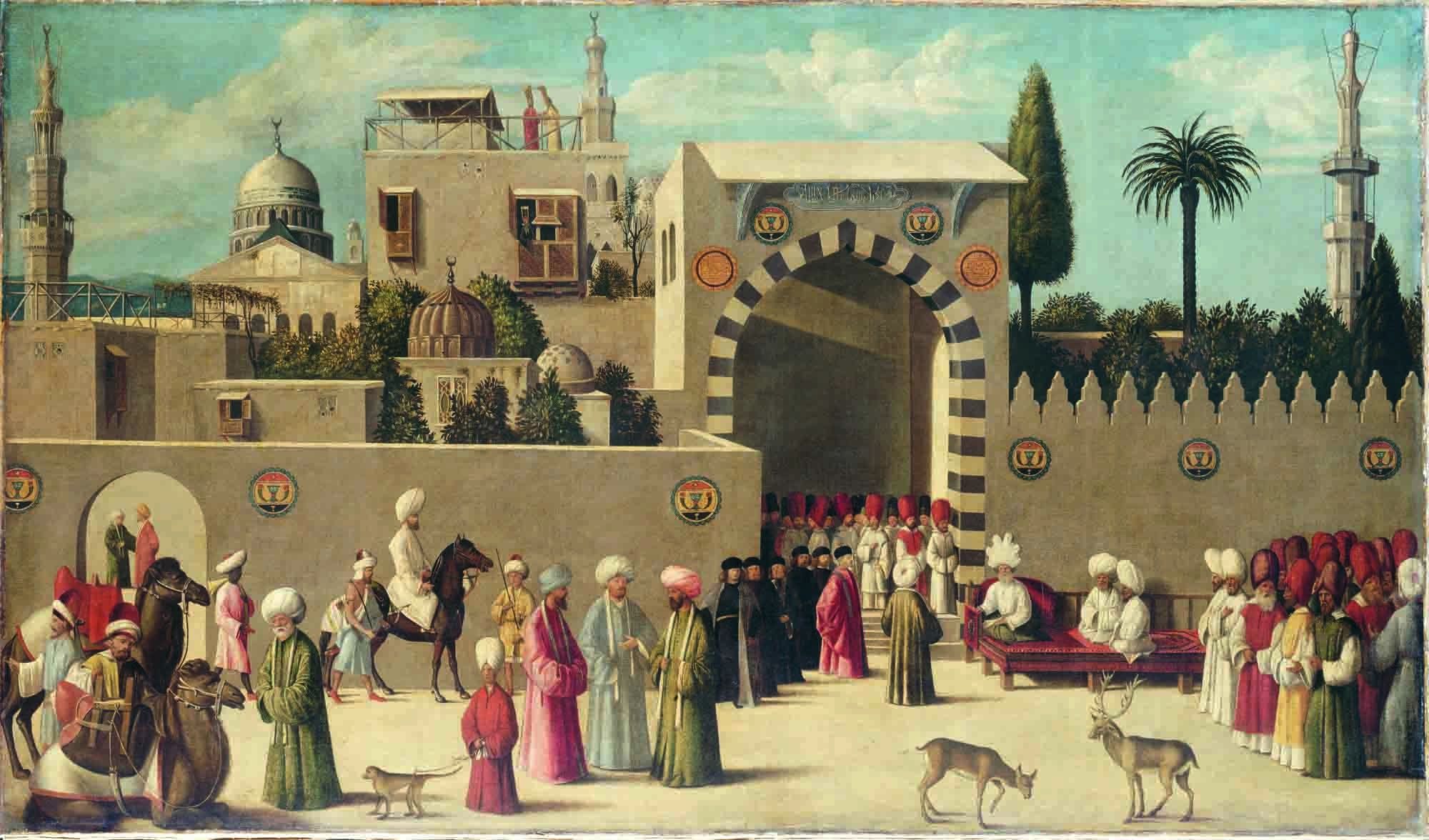

Diplomatic relations between Muslim and Christian powers (7th-16th centuries)

This course focuses on diplomatic communication between Muslim and Christian powers in the Middle Ages, from the beginning of the Islamic history to the Mamluk sultanate. Through the study of significant cases relating to several historical and geographical contexts, the course aims to illustrate how different Muslim powers managed and represented diplomatic dialogue according to various circumstances and reasons (political, commercial, military). Among other issues, the classes will examine the relationship between the rules regulating diplomacy and the way dialogue was implemented through its multifarious forms and tools (agreements, diplomatic missions, exchange of gifts, etc.). The texts of written instruments (in Arabic, with translation in English) such as letters, treaties and decrees, together with significant articles on the issues addressed, will be discussed in class.

- Trainer/in: Alessandro Rizzo

Herzlich Willkommen Hoş Geldiniz im Kurs "Türkisch 2"

Der Kurs Türkisch 2

baut inhaltlich auf dem Kurs Türkisch 1 auf. Die Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung sind Studierende, die bereits den ersten Türkisch Kurs besucht und abgeschlossen haben oder über das Niveau (+/-) A1 verfügen. Der Kurs baut auf dem Blended Learning-Ansatz auf.

- Trainer/in: Nevra Lischewski

Aufbaukurs Türkisch 2 (Türkisch 4)

Der Kurs baut inhaltlich auf den Kursen Türkisch 1-2 und 3 auf. Die Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung sind Studierende, die bereits die vorherigen Türkisch Kurse besucht und abgeschlossen haben oder über das Niveau (+/-) A2, (+/-) B1 verfügen. Der Kurs baut auf dem Blended Learning-Ansatz auf.

Im Kurs werden folgende Themen behandelt und die gelernten Grammatikstrukturen vertieft und ergänzt.

Die grammatischen Inhalte des Kurses:

Der Kurs konzentriert sich auf die grammatikalische Inhalte, wie z.B. Konverbien, Partizipien , Verbalnomen.

Kommunikative Inhalte des Kurses:

In dem Kurs werden die Sprachmittel, die zur Bewältigung verschiedener kommunikativer

Situationen dienen und interessante und wissenswerte Informationen über Land & Leute, erlernt. Anhand unterschiedlicher Lehr- und Lernaktivitäten wird die Sprache auf Basis von Themen, wie z.B. Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität, Natur und Mensch und Freizeitaktivitäten (z.B. Sport) geübt.

Lernziele des Kurses:

Das Ziel ist es, die türkische Sprache in alltäglichen Situationen, sowie in der Wissenschaft anwenden zu lernen, sich zu verständigen und Problemstellungen sprachlich zu bewältigen.

Lehrmaterial und Literatur:

Der Unterrichtsinhalt wird durch abwechslungsreiche Lehrmaterialien, wie z.B. Dialoge, Texte, Zeitschriften- und Zeitungsartikel, Karikaturen usw. den Studierenden zur Verfügung gestellt, um den praktischen Umgang mit der türkischen Sprache zu üben.

- Trainer/in: Nevra Lischewski

- Trainer/in: Maysa Albert

- Trainer/in: Nevra Lischewski

Er dient als zentrale Anlaufstelle für Studierende, die sich für einen Auslandsaufenthalt im Rahmen ihres Praxismoduls entscheiden. Hier können sie sich umfassend informieren, beraten lassen und ihre Schritte für das Auslandserlebnis planen.

- Trainer/in: Nevra Lischewski

Herzlich Willkommen Hoş Geldiniz im Kurs "Lektüre osmanischer Urkunden"

Die meisten Texte, die aus der osmanischen Zeit überliefert sind, gehören in die Rechts- und Verwaltungspraxis des Reiches. Diese Texte sind türkischsprachige Urkunden. Sie ermöglichen einen einzigartigen Einblick in eine frühmoderne und moderne Gesellschaft des Nahen Ostens und des östlichen Mittelmeeres und sind etwas für Experten.

Dieser Kurs vermittelt entsprechende paläographische, linguistische, diplomatische, kulturelle und historische Kenntnisse, wobei sich die Auswahl des Stoffes nach dem Interesse der Teilnehmer richtet. Dabei stehen die sogenannten früheren im Duktus divani oder die späteren im Duktus riḳʽa geschriebenen Texte.

- Trainer/in: Nevra Lischewski

Herzlich Willkommen Hoş Geldiniz im Kurs "Ältere Türkische Texte"

Das Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmer_innen zu befähigen, „Ältere Türkische Texte“ zu entziffern, zu analysieren und forschungsnah zu diskutieren.

Im ersten Schritt vermittelt dieser Kurs einen Überblick über diese „Älteren Türkischen Texte“ sowie die Schriftkultur im Osmanischen Reich ab der Mitte des 19. Jahrhundert. Im zweiten Schritt liegt der Schwerpunkt auf dem Lesen von osmanischen Texten (in arabischer Druckschrift), wie z.B. ältere Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Dokumenten oder Briefe. Weiterhin werden im Kurs die Besonderheiten der Grammatik, der Wortstellung und des Wortschatzes sowie arabische und persische grammatikalische und lexikalische Elemente, die die osmanischen Texte prägen, behandelt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Kurses ist es, die Studierenden mit der Verwendung von Hilfsmitteln vertraut zu machen, um selbstständig mit diesen Texten umgehen zu können.

- Trainer/in: Nataliia Berezovska

- Trainer/in: Nevra Lischewski

Herzlich Wilkommen Hoş Geldiniz im Kurs "Türkisch 3"

Der Kurs Aufbaukurs Türkisch 1 (= Türkisch 3)

baut inhaltlich auf den Kursen Türkisch 1 und 2 auf. Die Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung sind Studierende, die bereits die ersten beiden Türkisch-Kurse besucht und abgeschlossen haben oder über das Niveau A2 verfügen. In diesem Kurs werden die Grammatikkenntnisse vertieft und der Wortschatz erweitert.

Während des Semesters werden die verschiedenen Sprachfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen und Übersetzen in der türkischen Sprache in den unterschiedlichen Kommunikationssituationen des Alltags sowie in der Wissenschaft anhand von praktischen Übungen weiter ausgebaut.

Bei Fragen, einfach per E-Mail an mich: n.lischewski@lmu.deIch freue mich auf Sie als Teilnehmerin / Teilnehmer in meinem Kurs.

Nevra Lischewski

- Trainer/in: Nevra Lischewski

Herzlich Willkommen Hoş Geldiniz im Kurs "Türkisch 1"

Der Kurs Türkisch 1

ermöglicht einen Einstieg in die türkische Sprache. Die Zielgruppe dieser Lehrveranstaltung sind Studierende, die keine oder sehr geringe Vorkenntnisse in der türkischen Sprache haben. Das Ziel ist es, im ersten Schritt den allgemeinen Sprachaufbau, die Struktur, das türkische Alphabet, die Aussprache und die Orthographie der modernen türkischen Sprache zu vermittelt. Im zweiten Schritt werden die grundlegenden Grammatikstrukturen und typologischen Merkmale der türkischen Sprache behandelt. Während des Semesters werden die verschieden Sprachfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen und Übersetzten in der türkischen Sprache anhand von praktischen Übungen aufgebaut.

Bei Fragen, einfach per E-mail an mich: n.lischewski@lmu.de

Ich freue mich auf Sie als Teilnehmerin / Teilnehmer in meinem Kurs.

Nevra Lischewski

- Trainer/in: Nataliia Berezovska

- Trainer/in: Nevra Lischewski

- Trainer/in: Rosario Daga Portillo

- Trainer/in: Bettina Gräf

- Trainer/in: Sarah El Bulbeisi

- Trainer/in: Andreas Kaplony

12537 Sprachpraxis Arabisch. Arabische Schriftkultur in der Glaubensvielfalt der ersten Jahrhunderte

- Trainer/in: Nathan Gibson

Diese Vorlesung bietet eine Einführung in die Islamwissenschaft (die Kulturwissenschaft von der Vergangenheit und Gegenwart der Islamischen Welt). Einleitend denken wir darüber nach, wo die Möglichkeiten und Grenzen einer Kulturwissenschaft liegen. Anschließend lernen wir die vier Perioden und etwa fünfzehn Großräume der islamischen Vergangenheit und Gegenwart kennen. - Das Schwergewicht liegt auf den islamischen Gesellschaften der Arabischen Halbinsel, Ägyptens, Syrien-Palästinas, des Iraks, Irans und Zentralasiens. Wir behandeln ausgewählte Fallbeispiele wie den ersten islamischen Staat der Umayyaden von Damaskus, das Weltbild der schiitischen Fāṭimiden Ägyptens und die Gelehrtengesellschaft der 12er-Schiiten Irans. Nach der Vorlesung können Sie aktuelle und historische Phänomene räumlich und zeitlich einordnen. - Die einzelnen Vorlesungen haben je einen längeren Vorlesungsteil, und einen kürzeren Vertiefungsteil mit Diskussion in Kleingruppen. Die Kenntnis orientalischer Sprachen wird nicht vorausgesetzt.

Nach der Vorlesung können Sie aktuelle und historische Phänomene des Nahen und Mittleren Ostens zeitlich, örtlich und in ihrer Bedeutung einordnen. Sie können Ihren eigenen Fragen mithilfe der wichtigsten Handbücher nachgehen. Und Sie können wissenschaftliche Artikel nutzen und für sich aufbereiten.

- Trainer/in: Andreas Kaplony

- Trainer/in: Nathan Gibson

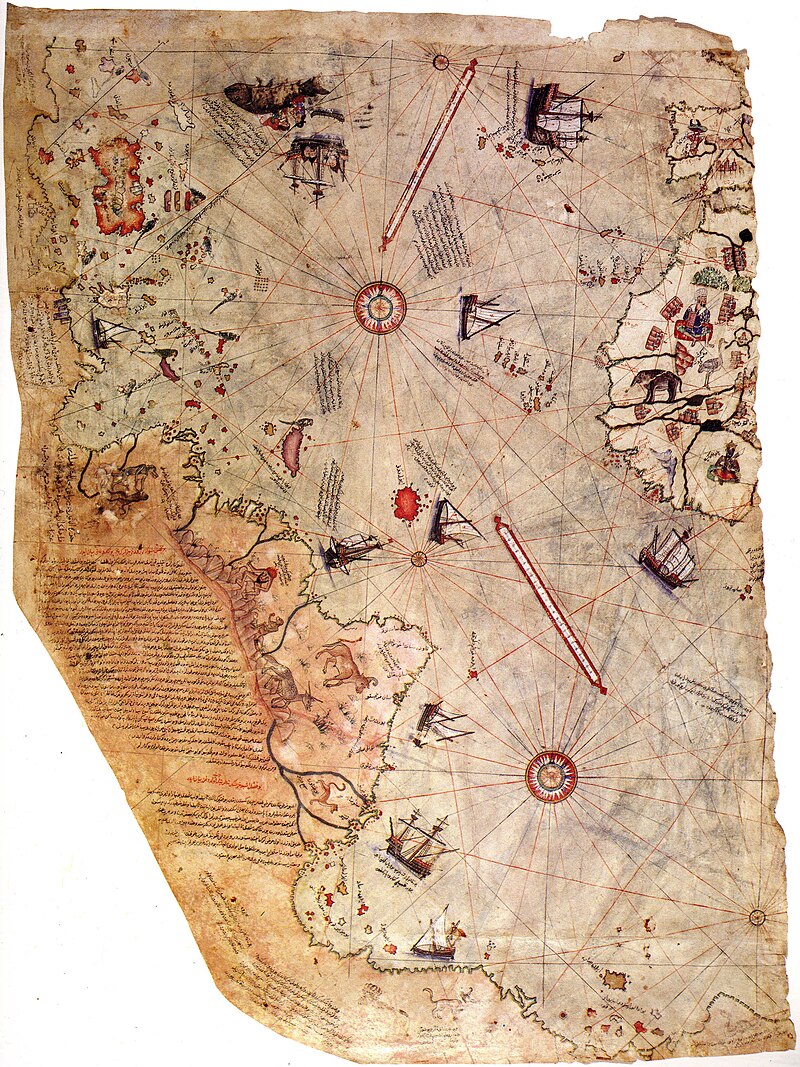

In diesem Proseminar werden wir uns grundlegende Text-, Bild- und Tongenres der islamischen Tradition, wie Koran, Prophetentradition, Biographie, historiographische Texte, geographische Karten, Rechtsdokumente, Baukunst, Kunst und Literatur sowie deren Verbindungen zu heutigen multisprachlichen und transregionalen Praktiken in verschiedenen Medien wie Buch, Radio, TV, YouTube und verschiedenen Apps erarbeiten.

Darüber hinaus reflektieren wir die Geschichte der Islamwissenschaft und verwandter Fächer, d.h. der akademischen Erforschung der oben genannten Genres und Praktiken.

Das Proseminar dient gleichzeitig dem Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens und der Einübung des akademischen Schreibens als Lern- und Denkpraxis.

- Trainer/in: Bettina Gräf

- Trainer/in: Bettina Gräf

- Trainer/in: Martin Naimi

Im Neuhebräisch Konversationskurs liegt der Schwerpunkt auf dem gesprochenen Hebräisch, wobei gleichzeitig auch die wichtigsten Grammatikgrundlagen im Hintergrund wiederholt werden. Der Konversationskurs soll Studierende durch aktive Teilnahme an vielfältigen Gesprächssituationen eine selbständige Kommunikation in Alltagssituationen ermöglichen. Dem Anlass entsprechend werden somit Wortschatz und Grammatik intensiv wiederholt. Als Basis für den Konversationskurs dient unterschiedliches Originalmaterial aus der hebräischsprachigen Aktualität: Kultur, Politik, Medien, Literatur, Zeitungen, Lieder, Filme usw. Die Auswahl der Gesprächsthemen im Konversationskurs lässt sich allerdings nach den Wünschen der Studierende gestalten. Der Konversationskurs richtet sich an Studierende, die bereits den Kurs Hebräisch II abgeschlossen haben, Grundkenntnisse der neuhebräischen Sprache besitzen und sie in der Praxis vertiefen möchten.

- Trainer/in: Yossi Brill

- Trainer/in: Simon Haffner

- Trainer/in: Michail Hradek

- Trainer/in: Yossi Brill

- Trainer/in: Yossi Brill

- Trainer/in: Lola Graziani

- Trainer/in: Simon Haffner

- Trainer/in: Ezra Stadler

- Trainer/in: Tilman Wiesbeck

- Trainer/in: Yossi Brill

- Trainer/in: Lola Graziani

- Trainer/in: Simon Haffner

- Trainer/in: Laura Havenstein

- Trainer/in: Ezra Stadler

Der Kurs Arabisch I führt in die arabische Sprache ein und vermittelt grundlegenden grammatikalische Strukturen und einen Basiswortschatz. In den ersten Wochen steht das arabische Alphabet und die Aussprache der einzelnen Buchstaben im Vordergrund. Darauf aufbauend werden wir Sie mit der Konjugation in Vergangenheit und Gegenwart, Nominal-und Verbalsätzen, den verschiedenen Kasusformen, der Verwendung von Adjektiven, den Zahlen, der Genitivverbindung usw. vertraut machen. Am Ende des Semester können Sie einfache Texte (vor)lesen und verstehen, sich selbst vorstellen und einfache Dialoge führen.

Der Kurs Arabisch II baut inhaltlich auf dem Kurs Arabisch I auf. Sie erweitern Ihren Wortschatz, lernen die Verbalstämme kennen und können Imperative und Zukunftsformen bilden. Darüberhinaus machen wir Sie auch mit den sogenannten schwachen Verben vertraut. Am Ende des Semesters haben Sie einen guten Grundüberblick über die grammatikalische Basis der arabischen Sprache. Sie werden flüssiger im Lesen arabischer Texte und haben Ihr aktive sprachliches Repertoire erweitert.

- Trainer/in: Sarah El Bulbeisi

- Trainer/in: Andreas Kaplony

- Trainer/in: Julia Singer

Dieser Kurs bietet einen Überblick über die von Mizrahim verfassten Literatur-Werke. Wir werden representative Beispiele aus der zeitgenössischen israelischen Prosa und Lyrik untersuchen und zeigen, wie komplexe Identitätskonfigurationen in der Literatur geprägt sind, und wie sie das Vorhandensein von Alterität im Selbst betonen - der Araber im Juden. Um zu zeigen, dass die Signifikanten "Jude" und "Araber" weit davon entfernt sind, unabhängig zu sein, lesen wir Mizrahi Werke. Dadurch werden wir versuchen das neue Narrativ der arabischen Juden in Israel zu beleuchten. Veranschaulicht werden soll, wie die Sprache der Mizrachi Literatur gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen in Israel widerspiegelt, aber auch beeinflusst

- Trainer/in: Yossi Brill

- Trainer/in: Lola Graziani

Der Aufbaukurs Hebräisch I setzt den Sprachkurs Hebräisch I fort und konzentriert sich dabei hauptsächlich auf komplexere Satzkonstruktionen. Im Aufbaukurs erhalten die Studenten die gramatikalischen Mittel, die sie bei der Arbeit mit komplizierteren Texten über wissenschaftliche Themen nutzen können. Anhand von Texten und Dialogen wird der Fachwortschatz erarbeitet und ausgebaut. Die aktiven und passiven Sprachfertigkeiten in mündlicher und schriftlicher Form (Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen und Übersetzen) werden weiter ausgebaut. Um die Übungen aus dem Lehrbuch zu ergänzen, werden sie sich sowohl mit alltäglichen Phrasen und Midrashim, hebräischer Lyrik und israelischen Liedern beschäftigen. Für den Lernerfolg ist es wichtig, dass die Studenten die gestellten Hausaufgaben machen und sich im Unterricht aktiv an den sprachlichen Übungen beteiligen.

Für die Teilnahme am Aufbaukurs wird das Absolvieren des Sprachkurses Hebräisch I oder das eigeninitiative und vollständige Studium mit dem Lehrbuch Hebrew from Scratch – Part I vorausgesetzt.

- Trainer/in: Yossi Brill

- Trainer/in: Simon Haffner

- Trainer/in: Laura Havenstein

- Trainer/in: Ezra Stadler

- Trainer/in: Tünde Varajti

- Trainer/in: Tilman Wiesbeck

Der Kurs Hebräisch I bietet einen Einstieg in die hebräische Sprache und vermittelt die grundlegenden Grammatikstrukturen und typologischen Merkmale des Hebräischen. Im ersten Schritt werden der allgemeine Sprachaufbau, die Struktur der Sprache, das hebräische Alphabet und die Aussprache behandelt. Ziel des Hebräischkurses ist es, den Studierenden das Grundgerüst und die Prinzipien der hebräischen Sprache zu vermitteln, damit sie diese für ihre Studien oder auch für Auslandsaufenthalte in Israel nutzen können. Sie werden befähigt, einfache Texte zu verstehen und kurze Dialoge zu führen. Zu den Texten und Übungen aus dem Lehrbuch werden sie sich sowohl mit Midrashim, hebräischer Lyrik und israelischen Liedern als auch mit häufigen Begriffen und gegenwärtigen Ausdrücken des Alltags beschäftigen.

- Trainer/in: Yossi Brill

- Trainer/in: Lola Graziani

- Trainer/in: Simon Haffner

- Trainer/in: Tünde Varajti

Arabisch III (im WiSe) und Arabisch IV (im SoSe)

- Trainer/in: Sabrina Deininger

- Trainer/in: Julia Singer

- Trainer/in: Sabrina Deininger

- Trainer/in: Lukas Froschmeier

- Trainer/in: Andreas Kaplony

- Trainer/in: Munira Salih

- Trainer/in: Julia Singer

Die Vorlesung behandelt die Geschichte der jüdischen Gemeinden in der islamischen Welt in den verschiedenen geographischen Räumen rund um das Mittelmeer vom frühen Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit. Vor dem Hintergrund des allgemeinen historischen Rahmens wird als Schwerpunkt die Kultur (insbesondere Literatur) der jüdischen Gemeinden im islamischen Herrschaftsgebiet vorgestellt. Außerdem wird ihre Stellung im Kontext der Rechtsstellung der religiösen Minderheiten in der islamischen Gesellschaft beleuchtet. In den verschiedenen Sitzungen werden zudem Grundzüge der Religion, der inneren Organisation und der Wechselwirkung zwischen Juden und ihren Nachbarn thematisiert.

- Trainer/in: Ronny Vollandt

Der Kurs Arabisch 2.0 dient als Begleitung zum angebotenen Präsenzkurs Arabisch I.

- Trainer/in: Hanna Friedel

- Trainer/in: Lukas Froschmeier

- Trainer/in: Andreas Kaplony

- Trainer/in: Julia Singer

- Trainer/in: Sabrina Sohbi

Die Vorlesung behandelt inhaltlich die Entwicklung des Judentums im Vorderen Orient in der Zeit von der Zerstörung des Zweiten Tempels bis zur islamischen Eroberung, teils unter römisch-byzantinischer, teils unter persischer Herrschaft. Lernziele sind neben der allgemeinen, gegebenenfalls auch detaillierten Erfassung des historischen Rahmens die Kenntnis von Grundzügen der jüdischen Religion in rabbinischer Zeit und die überblickshafte Kenntnis des Aufbaus und Inhalts wichtiger Literaturwerke jener Epoche (Mischna, Talmud, Midraschim).

- Trainer/in: Ronny Vollandt