- Trainer/in: Hubertus Kohle

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Ulrike Keuper

- Trainer/in: Boris Cuckovic

Many thinkers and artists proclaimed all art to be ideological, from Lucy R. Lippard to T.J. Clark or Ai Weiwei. But what model of ideology is in power when this remark is observed, which ‘invisible orders’ govern the artistic practice of (re)imagining the world—as well as the art history of political engagement? This course seeks to historicize and introduce students to the complex relationship between theories of ideology and artistic practice. Historically, our discussions span the nineteenth century debates on the didactic purposes of art and its social function (e.g. John Ruskin), and the recent, post-digital articulations of an “algorithmic ideology” (Astrid Mager) or “bubble vision" (Hito Steyerl). These will be considered against the grain of critical models of ideology, ranging from the political right to the political left, from Peter Sloterdijk to Slavoj Zizek.

In order to digest this complex territory, we will depend on films as well as books; YouTube clips as well as essays; and above all on honest discussions in the seminar group. The purpose of this deeper inquiry is to enable critical questions of both general and specific variety: How do different models of ideology correspond to artistic paradigms such as ‘political iconography’ or ‘embedded critique’? What does it mean to think of the central categories of art and art history as ideology--e.g. ‘style’ as ideology; ‘creativity’ as ideology? How does the ‘Californian ideology’ (Barbrook and Cameron) apply to analyses and historizations of digital art? These and further questions that emerge will be applied to analyses of artistic practice including Ilya Kabakov; Cildo Meireles; Banksy; Hito Steyerl; Ai Weiwei or Wangechi Mutu, among others.

- Trainer/in: Boris Cuckovic

Jedes Bauwerk wird von medialen Repräsentationen umgeben, die für seine Planung, Umsetzung und Historisierung eingesetzt werden. Für den Entwurf sind modellhafte Visualisierungen und Pläne notwendig, die den Bauprozess initiieren. Für eine kunst- und architekturhistorische Rezeption spielt die fotografische Vermittlung eines Bauwerks, seine gestalterischen Details und seine Positionierung im Raum eine zentrale Rolle; Fotografien können dabei unterschiedliche Deutungsansätze anbieten; sie sind historische Dokumentationen, politische (Propaganda-)Inszenierungen oder dienen der persönlichen Erinnerungen. Welche unterschiedlichen Pläne, welche Fotografien existier(t)en heute und was sagen sie über die Bauwerke und ihre Repräsentationen aus? In welchen Archiven und mit welchen Verschlagwortungen werden sie aufbewahrt? Diesen und anderen Fragen soll in dieser Übung nachgegangen werden.

Die Übung wird in Kooperation mit Dr. Katja Schröck und Studierenden des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich durchgeführt. Die Übung findet wöchentlich und an drei Exkursionstagen (Freitag, 29.11., Samstag, 30.11. und Freitag, 6.12.2024) statt.

- Trainer/in: Sophie Junge

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

Nach den Bild- und Bedeutungsdekonstruktionen der 1980er Jahre lässt sich in den Fotografien der 1990er Jahre eine Hinwendung zum Subjektiven, zum Glaubhaften und Verlässlichen erkennen. So rücken beispielsweise die intimen Aufnahmen von Richard Billingham, Nan Goldin oder Wolfgang Tillmans die Figur des Fotografen oder der Fotografin in den Blick und stellen gleichsam Fragen nach Authentizität und Identität, nach Individualität und sozialen (Geschlechter-)Rollen. Im Gegensatz dazu stehen die digitalen Fotoexperimente von Nancy Burson oder Keith Cottingham, die ebenfalls um den menschlichen Körper kreisen, ihn aber utopistisch manipulieren und die Betrachtenden zwingen, Realität und Inszeniertheit erneut zu hinterfragen. Im Mittelpunkt des Seminars stehen Fotografien aus der letzten Dekade des 20. Jahrhunderts sowie medienspezifische Überlegungen zum Einsatz digitaler Fotografie, zu Format, Serialität und Präsentation von Fotografien in Büchern und im Museum. |

- Trainer/in: Sophie Junge

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Ulrike Keuper

- Trainer/in: Ulrike Keuper

- Trainer/in: Hubertus Kohle

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Hubertus Kohle

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

- Trainer/in: Matthias Krüger

- Trainer/in: Ioanna Papazoglou

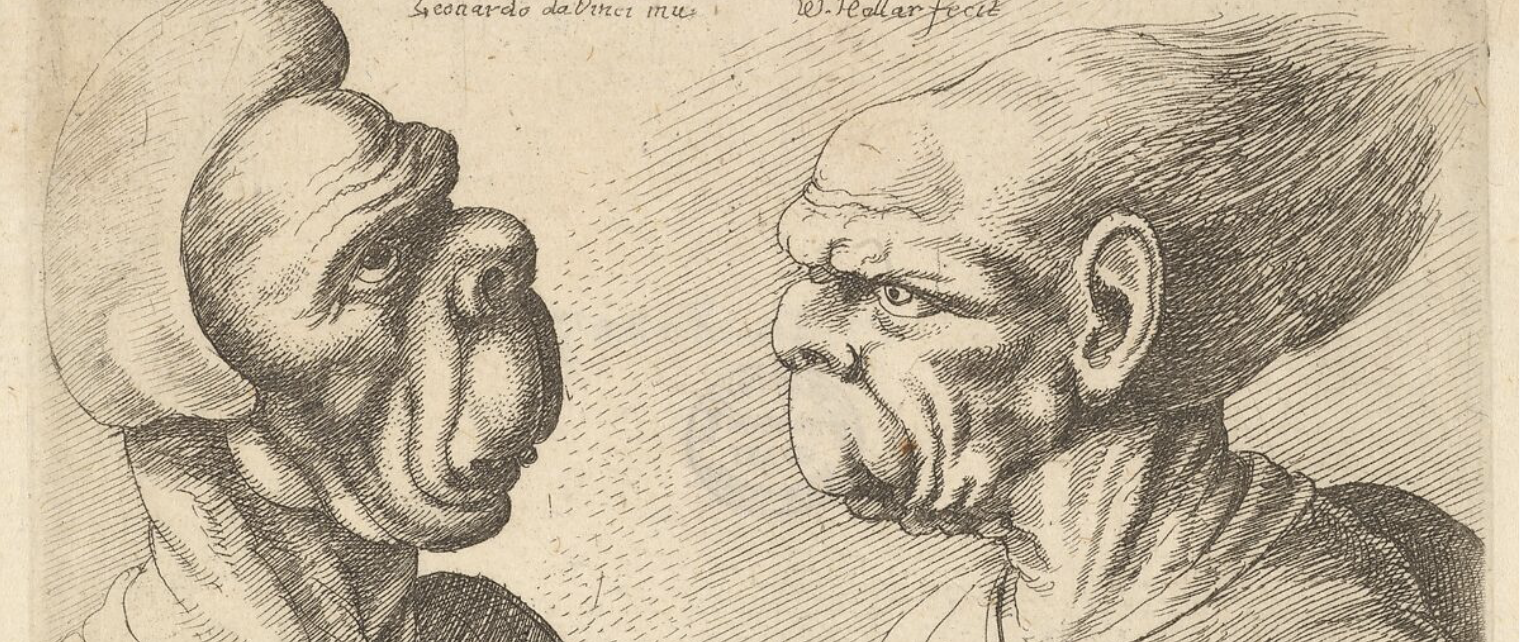

Das Seminar beschäftigt sich mit fiktiven Kunstwerken, Kunstwerken aus der literarischen Fiktion. Wenn die Künstlerinnen und Künstler, die sie schufen – bei vielen von ihnen handelt es sich um gescheiterte Existenzen – sich nicht in die Kunstgeschichte einzuschreiben vermochten, so sind ihre Namen dafür in die Literaturgeschichte eingegangen. Zu ihren prominentesten Vertretern gehören zum Beispiel der Maler Conti, Prospero Frescobaldi, gen. Ardinghello, Heinrich Lee, Frenhofer, Claude Lantier, Naz de Coriolis, Basil Hallward, Klingsor und Harriet Burden.

Das Seminar setzt sich das Ziel, diese fiktiven Kunstwerke, die wir nur aus der literarischen Beschreibung kennen, einer Analyse zu unterziehen – wobei allerdings der kunsthistorische Methodenapparat zwangsläufig um literaturwissenschaftliche Ansätze zu ergänzen ist. Gefragt werden soll u.a.: Wie lässt sich das Kunstwerk interpretieren? Was wissen wir über seine Genese? In welcher Beziehung steht das Kunstwerk zu seinem Schöpfer / seiner Schöpferin? Welche Rolle spielt das (nicht selten mit Agency ausgestattete Kunstwerk innerhalb des Romans? Wie ließe es sich kunsthistorische verorten? In welcher Relation steht es mit der realen zeitgenössischen künstlerischen Produktion der Zeit, in der der die Novelle / der Roman / das Theaterstück publiziert wurde? Und schließlich: Welches Bild vom Kund und Künstlertum wird in den literarischen Werken vermittelt?

- Trainer/in: Matthias Krüger

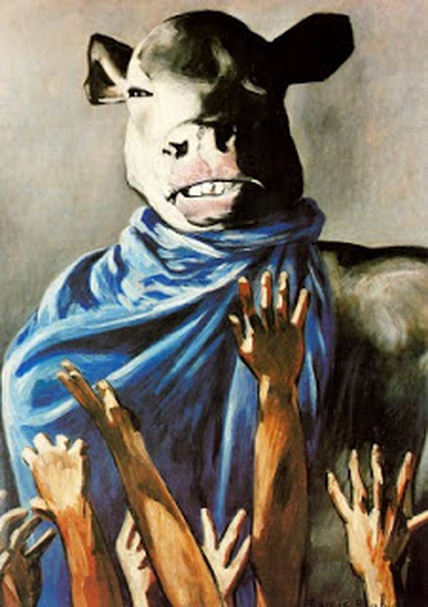

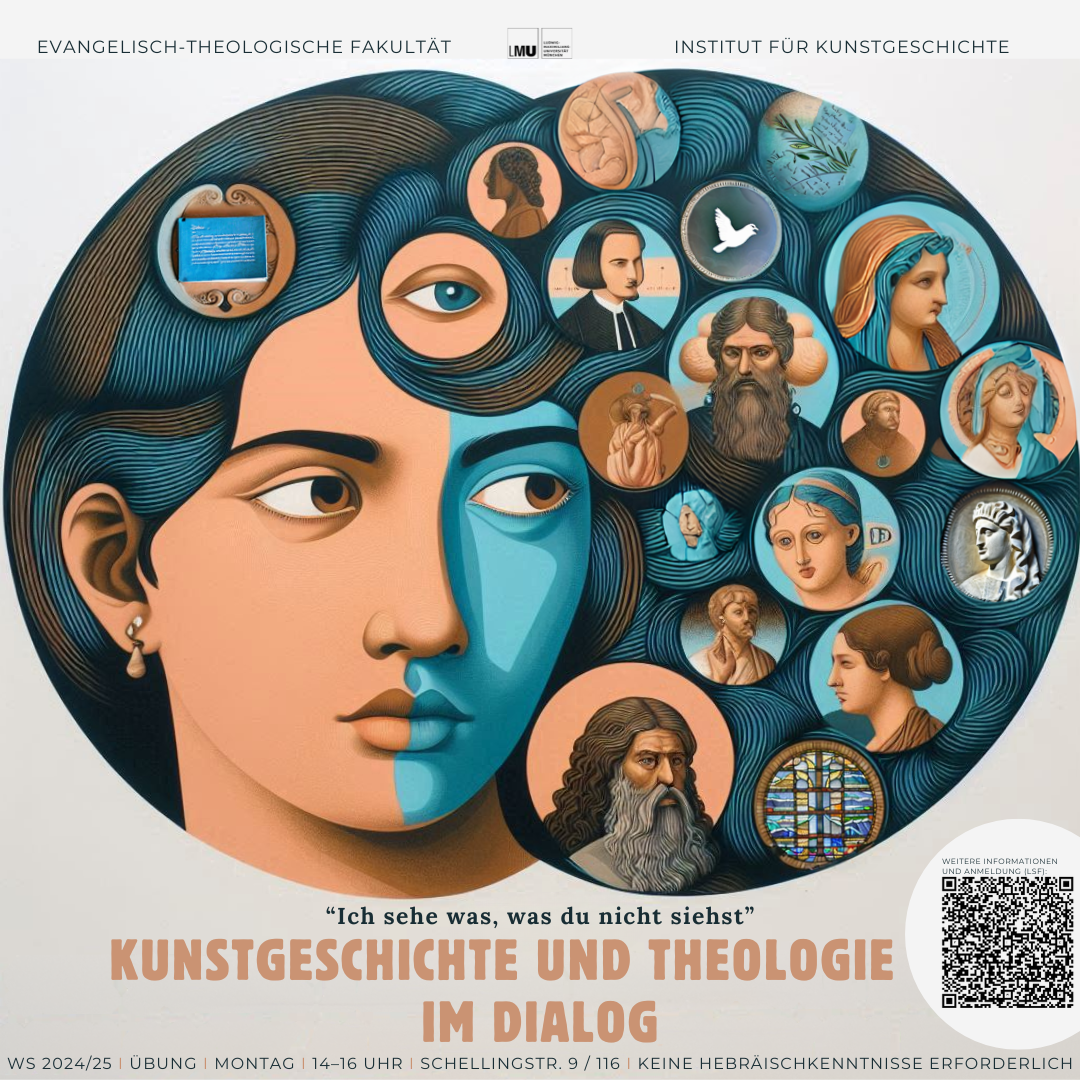

Was haben Kunst und die Bibel, Theologie und Kunstgeschichte miteinander zu tun? In dieser Lehrveranstaltung bringen wir Studierende der Kunstgeschichte und der Evangelischen Theologie zusammen, um gemeinsam Entwicklungsprozesse alttestamentlicher Motive in der Kunst verschiedener Epochen zu erforschen. Dabei werden wir sowohl die theologischen als auch die kunsthistorischen Perspektiven beleuchten und verstehen, wie diese beiden Disziplinen einander ergänzen. Was die Studierenden erwartet:

Themenvielfalt: Wir behandeln Themen wie die Darstellungspraktiken alttestamentlicher Sujets in der Kunst und die theologische Bedeutung des Bilderverbots im Alten Testament. Hierbei möchten wir bewusste Gegenwartsbezüge schaffen und bereits bekannte Motive mit anderen Fragestellungen neu kennenlernen.

Inter- und transdisziplinärer Dialog: Durch den Austausch zwischen Kunstgeschichte und Theologie gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die Arbeitsweisen der beiden Fachrichtungen sowie die Fähigkeit zur kritischen Analyse und Interpretation von Kunstwerken im theologischen Kontext. Mit Abschluss der Übung können Sie einzelne ikonografische Motive und Ihre Entwicklungsschritte benennen/unterscheiden und in einen größeren transdisziplinären Kontext einordnen.

Praktische Erfahrungen: Ergänzend zu den theoretischen Überlegungen möchten wir das gelernte Wissen praktisch im Museum anwenden. Im Rahmen von einzelnen Exkursionsterminen möchten wir uns in den Münchner Sammlungen auf theologische Spurensuche begeben, um Kunstwerke vor Ort zu analysieren und zu diskutieren.

- Trainer/in: Anja Hötschl

- Trainer/in: Elisa Ludwig

- Trainer/in: Gabriele Wimböck

Das Seminar widmet sich dem Element Wasser: Es lotet mittelalterliche

Konstellation zwischen Mensch und Umwelt aus und untersucht zudem die

mit Wasser verbundenen Sinnbilder für Lebenserhaltung, Kraft und

Heilung, aber auch für Lebensgefahr, Unkontrollierbares und Zerstörung.

Anhand unterschiedlicher Werke, welche von Brunnen oder Wasserspeiern

bis hin zu Darstellungen von Paradiesflüssen oder dem „Meer als Gefahr“

reichen, werden hierbei die künstlerischen bzw. ästhetischen

Ausgestaltungen und Bedeutungszuschreibungen in verschiedenen

gesellschaftlichen, wirtschaftlichen wie auch religiösen Bereichen

analysiert.

- Trainer/in: Joanna Olchawa

Geradezu als „Staatsdenkmal” der bayerischen Geschichte wurde der sogenannte Tassilo-Liutpirc-Kelch betitelt, der momentan den Höhepunkt der bayerischen Landesausstellung „Tassilo, Korbinian und der Bär“ in Freising bildet. Dieses um 770 entstandene und einzigartige Objekt wie auch die anderen ausgestellten Werke – darunter ebenfalls künstlerisch außergewöhnliche Handschriften, Goldschmiedewerke sowie Architekturteile – dienen der Evokation, dass Bayern im 8. Jahrhundert eigentlich alle Bedingungen erfüllte, ein Königreich zu werden (wäre da nicht Karl der Große gewesen). Doch wie wird mit und durch die ausgewählten Objekte in dieser wie auch in anderen (Landes-)Ausstellungen mittelalterliche Geschichte vermittelt? Und wie kann nicht nur eine Annäherung an die Vergangenheit entstehen, sondern auch die durchaus intendierte Identitätsstiftung? Das Seminar nimmt diese Fragen zum Ausgangspunkt, betrachtet in erster Linie die mittelalterlichen Werke und analysiert dann die Strategien der Bedeutungszuschreibung wie auch des heutigen musealen Umgangs mit ihnen.

- Trainer/in: Joanna Olchawa

- Trainer/in: Stefanie Schneider

Diese Vorlesung bietet einen Überblick zum Wohnen. Innenraumdekoration in Form von Wand- und Deckenmalerei ist dabei als Thema leitend. Vom antiken Atriumhaus, der Villa und dem antiken Mietshaus über die Burg zum höfischen Appartement bis zur Wohnmaschine werden die Epochen abgeschritten. Bürger- und Bauernhäuser werden berücksichtigt.Die Vorlesung steht im Zusammenhang mit dem Seminar von Stephan Hoppe "Wohnen im Bürgerhaus, Mietshaus und Schloss in der Vormoderne", kann aber auch als Einführung in die Kunstgeschichte belegt werden. Berühmte Künstler, Orte und Werke kommen natürlich vor. |

- Trainer/in: Matteo Burioni

- Trainer/in: Ilse Sturkenboom

Das Seminar zeichnet eine Geschichte des Museums vom 18. bis ins frühe 21. Jahrhundert nach und behandelt dabei Bauten ebenso wie Präsentationskonzepte und deren Zusammenhang.

- Trainer/in: Gabriele Wimböck