In diesem Kurs werden an exemplarischen Themen des Religionsunterrichts die elementaren Schritte kompetenzorientierter Unterrichtsplanung erprobt. Im Wechselspiel von theologischer und religionspädagogischer Reflexion und mit vielfältigen Gelegenheiten zum methodischen Experimentieren werden Unterrichtsideen erarbeitet. Diese dienen zur Vorbereitung auf den eigenen Unterrichtsentwurf, den jede:r Teilnehmer:in individuell als Prüfungsleistung anfertigt.

- Teacher: Lioba Behrendt

Proseminar

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Karin Brinza

Digitale Medien im Religionsunterricht

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Magdalena Breit (vhb)

- Teacher: Karin Brinza

Repetitorium

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Karin Brinza

- Teacher: Ingrid Grill-Ahollinger

Begleitung fachdidaktisches Praktikum. Vocatio Vorbereitung

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Karin Brinza

- Teacher: Ingrid Grill-Ahollinger

In diesem Seminar kommen grundlegende Fragen christlichen Glaubens im Horizont des Religionsunterrichts auf methodisch vielfältige Weise zur Sprache. Einerseits wird es viel Raum für die eigene Auseinandersetzung mit den Denkfiguren der christlichen Tradition geben, andererseits sollen mögliche Zugänge von Kindern und Jugendlichen sowie Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht diskutiert werden.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Karin Brinza

- Teacher: Ingrid Grill-Ahollinger

Seminar

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Karin Brinza

- Teacher: Ingrid Grill-Ahollinger

Proseminar

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Karin Brinza

- Teacher: Ingrid Grill-Ahollinger

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Johannes Greifenstein

Was macht einen wissenschaftlichen Text aus? Welche verschiedenen wissenschaftlichen Textarten schreibe ich als Studierende:r im Theologiestudium? Wie schreibe ich einen guten wissenschaftlichen Text oder wie mache ich meinen Text noch besser?

Auf diese Fragen wollen wir gemeinsam Antworten finden, indem wir Texte lesen, eigene planen, schreiben und überarbeiten.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

Religionslehrer:innen können Schüler:innen dabei unterstützen, in einer religiös pluralen Welt einen eigenen Standpunkt zu finden. Damit grundlegende Themen der christlichen Tradition für Schüler:innen angemessen aufbereitet werden können, bedarf es sowohl einer religionsdidaktischen als auch einer theologischen Erschließung der Inhalte. In diesem Seminar sollen deshalb beide Perspektiven verknüpft werden, indem ausgewählte theologische Themen sowie didaktisch-methodische Zugänge diskutiert und reflektiert werden.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

Influencer:innen, Vorbilder, Held:innen – In Ihrer Rolle als Vermittler:in von Religion begleiten Sie Kinder und Jugendliche auch bei ihrer Identitätsentwicklung.

Wir werden uns einerseits mit Biografien anderer Personen und Figuren auseinandersetzen und vorhandene Lebensentwürfe hinterfragen.

Andererseits wollen wir auch die eigene Biografie in den Blick nehmen und uns unsere eigene Positionalität bewusst machen.

Zudem lernen wir das religionsdidaktische Prinzip des biografischen Lernens (vgl. Hans Mendl) kennen, das viele Möglichkeiten bietet, Kinder und Jugendliche in ihrer Identitätsentwicklung zu unterstützen.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

Religionslehrer:innen können Schüler:innen dabei unterstützen, in einer religiös pluralen Welt einen eigenen Standpunkt zu finden. Damit grundlegende Themen der christlichen Tradition für Schüler:innen angemessen aufbereitet werden können, bedarf es sowohl einer religionsdidaktischen als auch einer theologischen Erschließung der Inhalte. In diesem Seminar sollen deshalb beide Perspektiven verknüpft werden, indem ausgewählte theologische Themen sowie didaktisch-methodische Zugänge diskutiert und reflektiert werden.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

Digitale Medien bieten ein besonderes Potenzial für schüleraktivierenden Religionsunterricht: ob ein Brainstorming zu einer biblischen Geschichte auf einem kollaborativen Whiteboard, eine digitale Umfrage zu Gottesvorstellungen des Religionskurses, ein Chat zwischen Kain und Abel, das Instagram Profil Josefs oder kreative Bibelsnaps … Mit vielen frei verfügbaren digitalen Tools können diese Ideen im Religionsunterricht umgesetzt werden.

In unserem Seminar werden wir uns handlungs- und praxisorientiert damit auseinandersetzen, wie man den Religionsunterricht mit digitalen Medien schüleraktivierend gestalten kann. Wir werden verschiedene digitale Medien kennenlernen und untersuchen, inwiefern diese den Religionsunterricht beim Lernen in Präsenz oder auch in Distanz bereichern können. Im Seminar werden wir viele Tools direkt auszuprobieren und deren Einsatz anhand von vielen Beispielen aus der Unterrichtspraxis reflektieren.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

Der Kurs richtet sich an Studierende, die im laufenden Wintersemester das studienbegleitende Praktikum im Fach ev. Religionslehre absolvieren.

Im Praktikum erhalten Sie einen konkreten Einblick in die Schulpraxis und in den Alltag einer Religionslehrkraft. Der Kurs bietet die Möglichkeit, sich gemeinsam über Ihre Wahrnehmungen auszutauschen und diese vor dem Hintergrund religionspädagogischer Konzepte zu reflektieren. Gemeinsam besprechen wir die geplanten und gehaltenen Unterrichtsversuche und analysieren diese unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

Es werden aktuelle Forschungsfragen in der Religionspädagogik vorgestellt und diskutiert. Das Seminar richtet sich an fortgeschrittene Studierende sowie an Forschende in der Qualifikationsphase. Das Oberseminar findet hybrid statt.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

Was ist eigentlich der Kirchentag, was passiert dort, was wird dort diskutiert und was macht das mit den Teilnehmenden?

Im Seminar wird der Kirchentag historisch, systematisch und praktisch-theologisch erschlossen, der vom 7. bis 11. Juli in Nürnberg stattfindende Kirchentag vorgestellt und reflektiert, inwiefern der Kirchentag Lernort für ethisches und/oder liturgisches Lernen werden kann. Mit dem Seminar ist eine Exkursion zum Kirchentag verbunden.

- Teacher: Reiner Anselm

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

Wissenschaftliche Religionspädagogik reflektiert religiöse Bildung, Erziehung und Sozialisation entlang des Lebenslaufs und an verschiedenen Lernorten. In der Vorlesung wird eine Einführung in zentrale Forschungsmethoden, empirische Befunde und religionspädagogische Konzeptionen gegeben. Der Fokus der Vorlesung im Sommersemester liegt auf den Lernorten außerhalb des Religionsunterrichts.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

Es gehört zu den Grundfragen der Religionspädagogik, welche religiösen Vorstellungen Kinder entwickeln und was das für die religionspädagogische Praxis in Schule, Gemeinde und Öffentlichkeit bedeutet. Das Seminar reflektiert kindheitspädagogische, religionspädagogische sowie entwicklungspsychologische Theorien und arbeitet mit Ergebnissen der qualitativen Interviewstudie „Kinder und Religion“, in der Kinder, die keiner oder ganz verschiedenen Religionen angehören, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz leben und die in ganz unterschiedlichen Kontexten aufwachsen, über ihre Lebenswelt, ihre religiöse Sozialisation sowie ihre Vorstellungen von Gott und der Welt Auskunft geben.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Elena Schindler

- Teacher: Ulrike Witten

- Teacher: Carina Wöhrer

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

Was ist eigentlich ein Kamishibai?

Wo finde ich gute Materialien für meinen Unterricht?

Wie arbeite ich mit Kurzfilmen im Konfirmandenunterricht?

Welche Kompetenzen werden bei meinen Lernenden entwickelt, wenn wir ein Video zu einem Gleichnis drehen?

Man kann den Schüler:innen die Inhalte nicht einfach eintrichtern oder ihnen eine Geschichte oder ein Thema nur vorsetzen. Geschichten, Themen und Inhalte sollten von den Lernenden aktiv entdeckt, erschlossen und reflektiert werden. Dies kann anhand von passenden Medien und zielführenden Methoden gelingen. Doch wie wählt man diese aus?

Sie müssen immer zum Thema, zur Lerngruppe und zu Ihnen als Lehrkraft passen, es gibt keine Rezepte.

Wir wollen Methoden und Materialien kennenlernen, deren Chancen und Herausforderungen diskutieren, sie ausprobieren und weiterdenken.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

Religionslehrer:innen können Schüler:innen dabei unterstützen, in einer religiös pluralen Welt einen eigenen Standpunkt zu finden. Damit grundlegende Themen der christlichen Tradition für Schüler:innen angemessen aufbereitet werden können, bedarf es sowohl einer religionsdidaktischen als auch einer theologischen Erschließung der Inhalte. In diesem Seminar sollen deshalb beide Perspektiven verknüpft werden, indem ausgewählte theologische Themen sowie didaktisch-methodische Zugänge diskutiert und reflektiert werden.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Dozent: Thomas Heller

Extremismus und Fundamentalismus stellen gewichtige religionspädagogische Herausforderungen dar. Beide Phänomene weisen eine Verabsolutierung eigener Vorstellungen auf und zeigen oft Gewaltbereitschaft. Hinzu tritt eine Affinität zu Verschwörungstheorien und eine häufige Bezugnahme auf das Rassismus-Konzept. Wie kann diesen Herausforderungen begegnet werden? Aufbauend u.a. auf semantischen Klärungen sollen im Seminar konkrete extremistische und fundamentalistische Phänomene aus Vergangenheit und Gegenwart in den Blick geraten und in religionspädagogischer Perspektive diskutiert werden.

- Dozent: Thomas Heller

- Dozent/in: Mario Berkefeld

- Dozent/in: Mario Berkefeld

- Dozent/in: Julia Drube

Im Blockseminar "Religionen erklären" mit Dr. Kathrin Boukrayâa Trabelsi sollen Kriterien für gutes Erklären thematisiert werden, um explizit auch verschiedenen religiösen Traditionen fachlich korrekt zu begegnen.

- Dozentin: Kathrin Boukrayaa Trabelsi

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Kathrin Boukrayaa Trabelsi

Der Kurs richtet sich an Studierende, die im laufenden Semester das studienbegleitende Praktikum im Fach ev. Religionslehre absolvieren.

Im Praktikum erhalten Sie einen konkreten Einblick in die Schulpraxis und in den Alltag einer Religionslehrkraft. Der Kurs bietet die Möglichkeit, sich gemeinsam über Ihre Wahrnehmungen auszutauschen und diese vor dem Hintergrund religionspädagogischer Konzepte zu reflektieren. Gemeinsam besprechen wir die geplanten und gehaltenen Unterrichtsversuche und analysieren diese unter didaktisch-methodischen Gesichtspunkten.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Kathrin Boukrayaa Trabelsi

In Kooperation mit Prof. Dr. Stefanie Lorenzen (Universität Bamberg)

Was soll eine gute Religionslehrerin, ein guter Religionslehrer können, um konfessionellen Religionsunterricht zu erteilen – also einen Religionsunterricht, bei dem sich Schüler:innen am transparent gemachten Standpunkt der Lehrkraft reiben können? Was hat das mit dem Ziel der reflektierten Positionalität zu tun? Welche Rolle spielen dabei die eigene Biographie sowie die eigene Religiosität? Welche Erwartungen stellt die Kirche an mich als spätere Religionslehrkraft? Was bedeutet dies alles für (konfessionell-)kooperative Lernsettings?

Mit welcher Rolle fühle ich mich als Religionslehrkraft wohl? Will ich Lernbegleiter:in, Seelsorger:in, Fachlehrer:in, Hebamme, Vorbild, Glaubenszeug:in sein? Von welchen Antinomien ist das Berufsfeld geprägt?

Diesen Fragen wollen sich die beiden Universitätsstandorte Bamberg und München in einem gemeinsamen Seminar in Josefstal widmen.

Eigenanteil für Übernachtung und Unterkunft: ca. 25 Euro. Die An- und Abreise ist selbst zu organisieren und zu finanzieren. Bitte melden Sie sich vertraulich bei den Dozentinnen, wenn die Teilnahme am Selbstkostenanteil scheitern sollte.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

In diesem Kurs werden an exemplarischen Themen des Religionsunterrichts die elementaren Schritte kompetenzorientierter Unterrichtsplanung erprobt. Im Wechselspiel von theologischer und religionspädagogischer Reflexion und mit vielfältigen Gelegenheiten zum methodischen Experimentieren werden Unterrichtsideen erarbeitet. Diese dienen zur Vorbereitung auf den eigenen Unterrichtsentwurf, den jede:r Teilnehmer:in individuell als Prüfungsleistung anfertigt.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

Im Seminar erhalten Sie einen ersten Einblick in die wissenschaftliche Religionspädagogik. Wie arbeitet die wissenschaftliche Religionspädagogik, was sind ihre Gegenstandsbereiche und was waren zentrale Wegmarken ihrer Entwicklung? Auch zentrale Lernorte, wie der Religionsunterricht, aber auch das Lernen in der Gemeinde werden reflektiert.

Im Seminar werden diese Aspekte lektürebasiert erschlossen und reflektiert.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

- Teacher: Carina Wöhrer

In der Vorlesung geht es um die Subjekte und ihre religiöse Bildung, Erziehung und Sozialisation. In einem ersten Teil werden die Grundbegriffe (wie z.B. „Subjekt“, „Religion“ oder „Bildung“) reflektiert und eine Einführung in die wissenschaftliche Religionspädagogik gegeben. Anschließend werden zum einen Methoden, mit denen sich das Lernen von Religion wissenschaflich erheben lässt und zum anderen zentrale empirische Befunde vorgestellt. Abschließend werden Schlussfolgerungen in handlungsorientierter Absicht gezogen.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

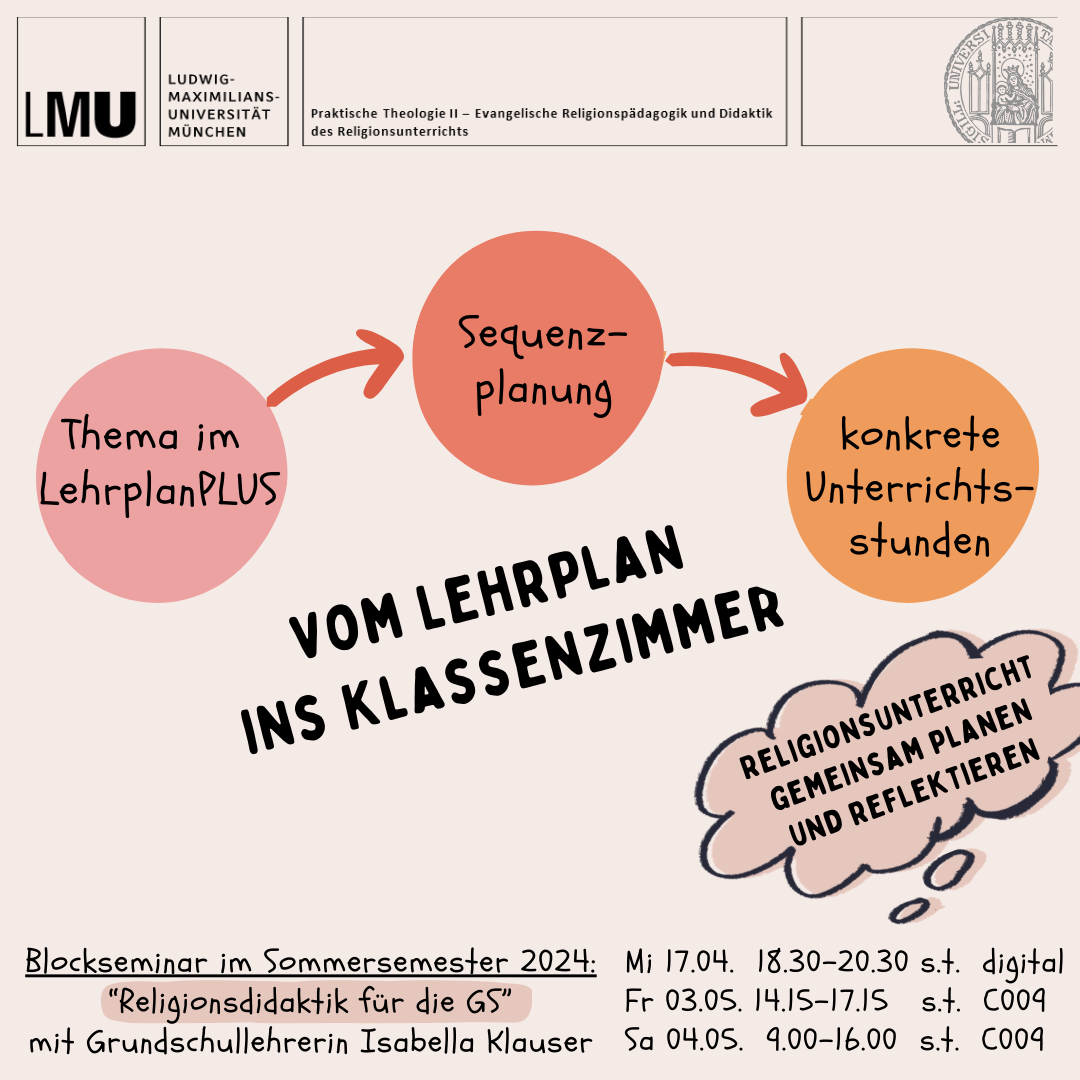

Vom Lehrplanthema zur Unterrichtsartikulation – Religionsunterricht in der Grundschule planen und reflektieren

Wie komme ich von den Kompetenzerwartungen des LehrplanPLUS zur konkreten Unterrichtsstunde? Wozu brauche ich eigentlich prozessbezogene Kompetenzen? Und wie verknüpfe ich Inhalte und Methoden so, dass ich die Schülerinnen und Schüler mit meinem Unterricht auch abhole?

Anhand zentraler Themen des Grundschullehrplans wollen wir den religionsdidaktischen Entscheidungen bei der Planung und Reflexion von Unterricht auf die Spur kommen und gemeinsam die gedanklichen Schritte vom Lehrplanthema über die Sequenzplanung bis hin zur Ausarbeitung einzelner Unterrichtsstunden gehen.

Ablauf des Seminars:

Im digitalen Vortreffen besprechen wir die nötigen Planungs- und Analyseschritte und erstellen gemeinsam einen Fahrplan für Ihre Arbeit zuhause.

In den folgenden Wochen erarbeiten Sie (optional allein oder im Team mit KommilitonInnen) die theologischen Grundlagen zum Thema, entwickeln Ansätze zur Elementarisierung der Inhalte und sammeln erste Ideen für die unterrichtliche Umsetzung.

An den beiden Präsenzterminen tragen wir Ihre Ergebnisse und Fragen schließlich zusammen, entwickeln Ihre Ideen zu schlüssigen Unterrichtssequenzen weiter und arbeiten konkrete Stundenentwürfe dazu aus.

Ziel des Seminars ist, dass Sie Orientierung für Ihre eigene Unterrichtsvorbereitung erhalten und umsetzbare Sequenz- und Stundenausarbeitungen für Ihre spätere Lehrtätigkeit entwickeln.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Isabella Klauser

„…weil jede*r etwas zu sagen hat!“

Die Bibel lebendig werden zu lassen und ihre Bedeutung für Menschen heute erfahrbar zu machen, ist eine zentrale religionspädagogische Herausforderung. Dieser Herausforderung stellt sich der Bibliolog: Die Teilnehmenden legen gemeinsam einen biblischen Text aus und entdecken seine Bedeutung für das eigene Leben, indem sie sich mit biblischen Gestalten identifizieren. Der Bibliolog beruht auf dem jüdischen Midrasch, der das „weiße Feuer“ – die Zwischenräume zwischen den Buchstaben, die das „schwarze Feuer“ bilden, – zum Lodern bringen will.

Der Bibliolog-Grundkurs ist zum einen praktisch orientiert, indem der Ansatz vorgestellt und zur Arbeit mit dem Bibliolog angeleitet wird. Zum anderen wird der Ansatz hermeneutisch reflektiert im Blick auf Textverständnis, Rollenverständnis der Lehrkraft und Bedeutung des Subjekts für die Auslegung der Bibel.

- Teacher: Lioba Behrendt

„Liebe – der Himmel auf Erden?“ lautet die Frage, die der Lehrplan in der neunten Klasse stellt, wenn der Themenbereich „Liebe, Partnerschaft, Sexualität“ zur Sprache kommt. Im Seminar werden wir gemeinsam mit der Philosophiedidaktikerin Dr. Kinga Golus (Universität Bielefeld) philosophiedidaktische sowie religionsdidaktische Perspektivierungen auf das Thema Liebe und Sexualität entwickeln.

Das Seminar umfasst einen Blockseminarteil am Do/Fr 23./24.11.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

Immer häufiger und vehementer wird die Frage nach einem „zukunftsfähigen“ Religionsunterricht gestellt. Welche aktuellen Konzeptionen für Religionsunterricht religionspädagogisch derzeit vorgeschlagen werden, welche Ausgangspunkte sie nehmen, wie sie den Religionsunterricht perspektivieren und was ihre Stärken und ihre Schwächen sind, werden wir im Seminar erarbeiten und diskutieren.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

Gegenstand der Vorlesung sind religionsdidaktische Grundfragen. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen regeln den Religionsunterricht? Wie lässt sich religiöse Bildung am Lernort Schule begründen? Was bedeutet es für Religionslehrkräfte, konfessionellen Religionsunterricht zu erteilen? Welche didaktischen Modelle gilt es bei der Planung von Religionsunterricht zu berücksichtigen? Welche Rolle spielt dabei die Schulform? Wie kann eine schüler:innenorientierte Unterrichtsplanung aussehen? Wie müsste sich der Religionsunterricht weiterentwickeln?

Damit zielt die Vorlesung einerseits darauf, dass die Teilnehmenden über grundlegende Wissensbestände zur Fachdidaktik Religion verfügen, andererseits aber auch sprach- und argumentationsfähig sind für gegenwärtige Anfragen an den Religionsunterricht sowie eine schüler:innenorientierte Gestaltung religiöser Bildung.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Ulrike Witten

Das, was jede Lehrkraft können sollte, nämlich gut erklären, wird selten systematisch geübt. Was sind die Kriterien guten Erklärens? Was genau kann und soll erklärt werden? Welche Möglichkeit ist eventuell besser geeignet (eine Geschichte, ein Bild?)? Auf diese und weitere Fragen soll im Seminar am Beispiel unterschiedlicher Themenfelder im Ev. Religionsunterricht auf Basis der einschlägigen Lehrpläne eingegangen werden. Inhaltlich ergänzt wird dieses Seminar durch sprach- und sprechwissenschaftliche Erkenntnisse. Ziel ist es, Ihre theologischen Erklärungen sprachlich so zu formulieren und zu gestalten, dass sie für Ihren Unterricht einen Gewinn darstellen und bei Schülerinnen und Schülern zu einem Kompetenzzuwachs führen.

Hierfür erarbeitete Unterrichtsminiaturen werden im Rahmen des Seminars erprobt und im Anschluss mithilfe von Videoaufnahmen reflektiert, um sowohl die aufmerksame Wahrnehmung eigenen unterrichtlichen Handelns zu trainieren als auch die Kompetenz des schülerinnen- und schülerorientierten Erklärens zu steigern.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Kathrin Boukrayaa Trabelsi

Im Rahmen des Seminars setzen Sie sich mit verschiedenen Themen und Fragestellungen in Hinblick auf islamische Traditionen auseinander, eignen sich fachliches Hintergrundwissen an und erarbeiten darauf basierend Ideen für die Thematisierung islamischer Traditionen im Religionsunterricht unterschiedlicher Schularten.

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Kathrin Boukrayaa Trabelsi

- Wie sähe ein Instagramprofil von Jesus Christus aus?

- Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie eine Netflixserie zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter entwickeln?

- Welche ethischen Fragen muss ich mir als Religionslehrkraft stellen, wenn ich KI im Unterricht einbinde?

- Durch welche Medien werden Kinder und Jugendliche religiös sozialisiert?

- Wie kann religiöses Lernen in einer Kultur der Digitalität gelingen?

- Inwiefern verändert sich die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden in einem Religionsunterricht mit digitalen Elementen?

- Gewährt die Virtualität von Computerspielen Raum für göttliche Präsenz?

- …

Im Seminar werden wir aus theologischer und religionspädagogischer Perspektive Religionsunterricht in einer Kultur der Digitalität in den Blick nehmen und überlegen, welchen Beitrag Religionsunterricht zur Bildung in der digitalen Welt leisten kann. Gemeinsam wollen wir Chancen und Herausforderungen von Digitalität für das religiöse Lernen diskutieren und auf Ihre sowie die oben angeführten Fragen eingehen.

Darüber hinaus erfordert der Umgang mit Digitalität im Religionsunterricht eine besondere Didaktik und Methodik. In unserem Seminar werden wir uns daher handlungs- und praxisorientiert damit auseinandersetzen, wie man den Religionsunterricht mit digitalen Medien schüler:innenorientiert gestalten kann. Wir werden verschiedene digitale Medien kennenlernen und untersuchen, inwiefern diese den Religionsunterricht bereichern können. Im Seminar werden wir viele Tools direkt auszuprobieren und deren Einsatz anhandvon Beispielen aus der Unterrichtspraxis reflektieren.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

- Teacher: Thomas Fischer

Wie antworte ich, wenn Schüler:innen mich nach meiner Vorstellung von Gott fragen?

Wie spreche ich mit Schüler:innen über Bibeltexte, in denen Gewalt vorkommt?

Wie gehe ich mit dem Thema Tod im Religionsunterricht um?

Anspruchsvolle theologische Themen, kontroverse Diskussionen und manche der Schüler:innenfragen fordern Sie als Religionslehrer:innen in Ihrem Unterricht heraus. In diesem Seminar wollen wir die Herausforderungen als solche identifizieren und sie dann religionspädagogisch beleuchten, um ihnen professionell begegnen zu können. Auf dieser Grundlage werden wir uns dann handlungs- und praxisorientiert mit herausfordernden Bibeltexten, anspruchsvollen Themen und komplexen Unterrichtssituationen auseinandersetzen.

Sie haben die Gelegenheit in diesem Seminar eigene Schwerpunkte zu setzen und Ihre individuellen Herausforderungen einzubringen.

Das Seminar findet als Blockseminar vor Ort in der LMU statt und ermöglicht so eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten noch vor Beginn des Semesteralltags.

- Teacher: Lioba Behrendt

- Teacher: Magdalena Biechteler

In diesem Kurs werden an exemplarischen Themen des Religionsunterrichts die elementaren Schritte kompetenzorientierter Unterrichtsplanung erprobt. Im Wechselspiel von theologischer und religionspädagogischer Reflexion und mit vielfältigen Gelegenheiten zum methodischen Experimentieren werden Unterrichtsideen erarbeitet. Diese dienen zur Vorbereitung auf den eigenen Unterrichtsentwurf, den jede:r Teilnehmer:in individuell als Prüfungsleistung anfertigt.

- Teacher: Magdalena Biechteler

Es werden aktuelle Forschungsfragen in der Religionspädagogik vorgestellt und diskutiert. Das Seminar richtet sich an fortgeschrittene Studierende sowie an Forschende in der Qualifikationsphase.

- Dozentin: Ulrike Witten

Das Seminar richtet sich an Studierende, die Einblicke in verschiedene Möglichkeiten der Planung, Durchführung und Auswertung empirischer Studien im religionspädagogischen Kontext gewinnen möchten. Wir befassen uns mit Grundlagen und Methoden der Datenerhebung, quantitativen und qualitativen Analyseverfahren und Umsetzungsmöglichkeiten anhand verschiedener Praxisbeispiele.

- Dozentin: Kathrin Boukrayaa Trabelsi

In diesem Seminar geht es um Gott – und darum, wie wir ihn (wenn überhaupt) sinnvoll im Religionsunterricht thematisieren können. Denkbare Inhaltsfelder:

- Chancen und Herausforderungen der Thematisierung von Gott

- Unterrichtlicher Umgang mit komplexen Aspekten der Gotteslehre (Trinität, Entzogenheit, Allmacht usw.)

- Die „dunklen Seiten Gottes“

- Was fehlt, wenn Gott fehlt? (Thematisierung Gottes in säkularen/atheistischen Kontexten)

- Dozentin: Julia Drube

Menschen, Praktiken und Verflechtungsgeschichten aus der islamischen Tradition in Deutschland stehen im Zentrum dieses interdisziplinären Seminars. Ausgehend von religionspädagogischen und religionswissenschaftlichen Perspektiven beschäftigen wir uns mit der Präsenz und der Repräsentation des Islams in Deutschland. Wie werden die vielfältigen Facetten islamischer Traditionen, Praktiken und Orte gelebt und wahrgenommen? Welche Formen und Gestalten sind in der Wechselwirkung mit anderen religiösen Gemeinschaften in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären entstanden?

- Dozentin: Daria Pezzoli-Olgiati

- Dozentin: Ulrike Witten

Influencer:innen ,Vorbilder, Held:innen – Als Religionslehrer:in begleiten Sie Kinder und Jugendliche auch bei ihrer Identitätsentwicklung. Welche Rolle spielen dabei die eigene Biographie sowie die eigene Religiosität? In welcher Rolle fühle ich mich als Religionslehrkraft wohl: Will ich Lernbegleiter:in, Seelsorger:in, Fachlehrer:in, Vorbild, Glaubenszeug:in sein?

Wir werden uns einerseits mit Biografien von Personen und Figuren auseinandersetzen und vorhandene Lebensentwürfe hinterfragen, andererseits wollen wir auch die eigene Biografie in den Blick nehmen und uns unsere eigene Positionalität als Religionslehrer:in bewusst machen- Dozentin: Lioba Behrendt

Die Bibel ist das Buch des Christentums. Sie wird als „Buch der Bücher“, als „Heiliges Buch“, als „Weltliteratur“ bezeichnet. Doch was können Schülerinnen und Schüler im Religionsunterricht in der Auseinandersetzung mit der Bibel lernen? Im Seminar werden sowohl hermeneutische Überlegungen angestellt als auch bibeldidaktische Fragestellungen thematisiert. Wir befassen uns mit der Frage, wie Kinder und Jugendliche biblische Texte wahrnehmen und fragen davon ausgehend auch nach Kompetenzen, über die Lehrpersonen für das biblische Lernen benötigen.

- Dozentin: Kathrin Boukrayaa Trabelsi

Wissenschaftliches Arbeiten in der Religionspädagogik ist Gegenstand dieser Übung. Sie dient der Begleitung des Forschungs- sowie Schreibprozesses und bietet den Raum, sich gemeinsam über Forschungsfragen, Methoden, Teilkapitel Strategien des wissenschaftlichen Arbeitens zu erlernen, sich darüber auszutauschen, Fragen zu klären und Feedback zu erhalten-

Der Kurs richtet sich besonders an Studierende, die im laufenden Semester ihre Abschluss- oder Zulassungsarbeit in Religionspädagogik schreiben oder planen, diese in naher Zukunft zu schreiben.- Dozentin: Ulrike Witten

In diesem Kurs werden an exemplarischen Themen des Religionsunterrichts der Grundschule die elementaren Schritte kompetenzorientierter Unterrichtsplanung erprobt. Im Wechselspiel von theologischer und religionspädagogischer Reflexion und mit vielfältigen Gelegenheiten zum methodischen Experimentieren werden Unterrichtsideen erarbeitet. Diese dienen zur Vorbereitung auf den eigenen Unterrichtsentwurf, den jede:r Teilnehmer:in individuell als Prüfungsleistung anfertigt

- Dozentin: Lioba Behrendt

Im Seminar wird diskutiert, reflektiert und erprobt, wie ein konfessionell-kooperativer Religionsunterricht, der vom gemeinsam Christlichen ausgeht, ausgestaltet werden kann.

Hinweis: Zum Seminar gehören zwei Veranstaltungen der Ringvorlesung „Kompetent für den kokoRU“ am 22.5.2025 16-18 Uhr sowie am 26.6.2025 16-18 Uhr. Die Teilnahme daran ist verpflichtend.

Das Seminar kann für das „Zertifikat für den Konfessionell-kooperativen Religionsunterricht“ angerechnet werden.- Dozentin: Ulrike Witten

Im Seminar wollen wir der Frage nachgehen: Wie plane ich „guten“ Religionsunterricht und was ist das überhaupt?

Wie gestalte ich eine kognitiv aktivierende Anforderungssituation? Wie gelingt mir die lebensweltliche Anwendung der Themen? Wie schaffe ich es, dass sich die Schüler:innen in meinem Religionsunterricht kritisch mit den Inhalten auseinander setzen?

Anhand zentraler Themen werden wir die religionsdidaktischen Entscheidungen und gedanklichen Schritte bei der Planung und Reflexion von Unterricht sichtbar machen, um kompetenzorientierten Religionsunterricht zu planen- Dozentin: Lioba Behrendt

In dieser Lehrveranstaltung lernen Sie zentrale Schritte einer kompetenzorientierten Unterrichtsplanung kennen. Hierbei werden Sie konkrete Unterrichtsideen erarbeiten und anschließend reflektieren, was zur Vorbereitung auf den Unterrichtsentwurf dient, der als Prüfungsleistung anzufertigen ist

- Dozentin: Julia Drube

- Dozentin: Ulrike Witten

In diesem Proseminar erhalten Sie grundlegende Einblicke in die wissenschaftliche Religionspädagogik und -didaktik, ihre Entwicklung, Konzepte und Gegenstände. Neben Ihrer Rolle als (zukünftige) Lehrperson werden rechtliche Rahmenbedingungen, Lehrpläne und natürlich auch die Kinder/Jugendlichen samt ihrer (religiösen) Sozialisation reflektiert.

- Dozentin: Julia Drube

Nicht selten tritt an Schulen der Notfall ein, und Religionslehrkräfte sind gefragt, den Schüler:innen, aber auch den Kolleg:innen und weiterem Schulpersonal seelischen Beistand zu leisten. Aber auch im Schulalltag benötigen Schüler:innen häufig Unterstützung und Begleitung. Im praxisorientierten Blockseminar zur Schulseelsorge setzen wir uns mit Grundlagen der Schulseelsorge sowie mit methodischen Ansätzen und praktischen Übungen auseinander, die emotionale und spirituelle Unterstützung im Schulalltag bieten können.

- Dozentin: Kathrin Boukrayaa Trabelsi

Religionslehrer:innen können Schüler:innen dabei unterstützen, in einer religiös pluralen Welt einen eigenen Standpunkt zu finden. Damit grundlegende Themen der christlichen Tradition für Schüler:innen angemessen aufbereitet werden können, bedarf es sowohl einer religionsdidaktischen als auch einer theologischen Erschließung der Inhalte. In diesem Seminar sollen deshalb beide Perspektiven verknüpft werden, indem ausgewählte theologische Themen sowie didaktisch-methodische Zugänge diskutiert und reflektiert werden.

- Teacher: Magdalena Biechteler