Anfragen an die Geschichtswissenschaft, Aussagen zum Umgang historischer Gesellschaften mit Umweltverhältnissen zu tätigen, nehmen schon seit längerer Zeit zu. Das Interesse an umweltgeschichtlichen Arbeiten wächst angesichts von Flut- und Extremwetterereignissen und den Diskussionen um die Folgen eines menschengemachten Klimawandels.

Gerade für Bayern liegt mittlerweile ein breites Tableau an Forschungsarbeiten vor, die sich mit bestimmten Ausprägungen des Mensch-Umwelt-Verhältnisses auseinandersetzen, sei es zur höfischen Jagd, der Waldnutzung vom Mittelalter bis in die neueste Zeit, wasserinfrastrukturellen Projekten oder zum Wandel des Lebensraums Alpen.

Hat die Landesgeschichte stets betont, dass geschichtliche Prozesse in einem konkreten Raum jeweils spezifisch Wirkung entfalten und dabei zum Teil viel stärker als es heute geschieht mit der Historischen Geographie zusammengearbeitet, so kann sie doch auch stark von den Anregungen und Herangehensweisen einer methodisch ausdifferenzierten Umweltgeschichte profitieren. Im Kurs werden wir in diesem Zusammenhang die Leistung von neueren kulturgeschichtlichen Ansätzen, Konzepte wie Bruno Latours Akteur-Netzwerk-Theorie oder die Infragestellung von klassischen Epochenumbrüchen, wie es durch den Begriff des „Anthropozän“ geschehen ist, gemeinsam diskutieren.

- المعلم: Elisabeth Heistinger

- المعلم: Martin Keßler

Die Weimarer Republik steht aktuell im Zentrum der Aufmerksamkeit: 100 Jahre nach dem "Epochenjahr" 1923 rücken gleichzeitig das schwierige Verhältnis zu den Siegermächten des 1. Weltkriegs, die für die ganze Gesellschaft umwälzende (Hyper-)Inflation und die Gefährdungen der Demokratie von links und rechts ins Blickfeld.

Wie schon die Stichwörter Räterepublik, Hitler-Ludendorff-Putsch oder französische Besetzung der Pfalz deutlich machen, hatte Bayern an diesen Entwicklungen erheblichen Anteil. Der Blick auf den Freistaat ermöglicht es jedoch auch, die Weimarer Republik jenseits der bekannten Krisen zu betrachten - im kommunalen Rahmen, beim Ausbau der Infrastruktur, in Bezug auf Industriekonzerne und Gewerkschaften oder als Land im föderalen System des Reiches.

Der Basiskurs thematisiert die hervorstechenden und die auf den ersten Blick unscheinbaren Facetten dieser Zeit und versucht so ein vielseitiges Porträt der ersten demokratischen Republik in Bayern zu zeichnen.

Teil des Basiskurs-Programms ist ein Seminartag am Samstag, den 3. Juni.

- المعلم: Matthias Bischel

- المعلم: Elisabeth Heistinger

1806, 1848, 1871, 1914, 1945, 1968 - diese Jahreszahlen sind allgemein als historische Zäsuren bekannt und markieren die Gründung von Staaten, Kriege und Revolutionen. Viel weniger geläufig ist hingegen, ab wann die Telegraphie für schnelle Nachrichtenübermittlung sorgte, Elektrizität das Leben zu Hause einfacher machte oder der zivile Luftverkehr das Reisen veränderte.

Umbrüche dieser Art galten lange Zeit vor allem als Thema der Technikgeschichte, ein solch einseitiger Blick wird der Tragweite der dadurch ausgelösten Veränderungen jedoch nicht gerecht. Die Einführung der Dampfmaschine oder des Internets haben das Leben der Menschen ohne Zweifel genauso stark verändert wie neue Staaten oder politische Revolutionen.

Dies wird besonders im regionalen und lokalem Rahmen deutlich: Der Vertiefungskurs thematisiert deshalb die Geschichte sog. Modernisierungsschwellen in Bayern und fragt nach ihren Auswirkungen im konkreten Umfeld vor Ort.

- المعلم: Matthias Bischel

- المعلم: Elisabeth Heistinger

Ziel der Übung ist es, Studierenden, die sich auf das Staatsexamen vorbereiten sowie Studierenden in den ersten Fachsemestern einen Überblick über die Geschichte Bayerns im 19. und 20. Jahrhundert zu vermitteln. Zu diesem Zweck sollen primär staatsexamensrelevante Themen unter Einbeziehung aktueller Forschungsliteratur erarbeitet und dabei auch die Vorgehensweise bei der Beantwortung von Klausurfragen eingeübt werden. Von den Lehramtsstudierenden wird aktive Mitarbeit und die Übernahme eines Referats erwartet; Prüfungsleistung für die Bachelor-Studierenden ist eine Klausur am Ende des Kurses, die freiwillige Übernahme eines Referats ist möglich.

- المعلم: Michael Hetz

- المعلم: Markus Müller

Der bayerische Raum erlebte seine früheste Berührung mit dem Christentum in der römischen Spätantike. Die zentrale Quelle für das Ende der Römerherrschaft und den Glauben der Bevölkerung bildet die Vita Severini. Der Fortbestand des Christentums über die Völkerwanderungszeit hinweg, die iroschottische und fränkische Mission sowie die eigenständige Kirchenpolitik der Agilolfinger-Herzöge bilden die zentralen Themen des Seminars. Neben dem Wirken der Wanderbischöfe und der Errichtung der Bistümer soll auch das Klosterwesen untersucht werden. Wichtige Quellen bilden die Lebensbeschreibungen der Missionare, doch sollen auch die übrige schriftliche Überlieferung wie ansatzweise archäologische Quellen berücksichtigt werden. Ausgehend von der Arbeit an den Quellen wird eine Einführung in die Technik und Praxis der Geschichtswissenschaft vermittelt.

- المعلم: Michael Hetz

- المعلم: Markus Müller

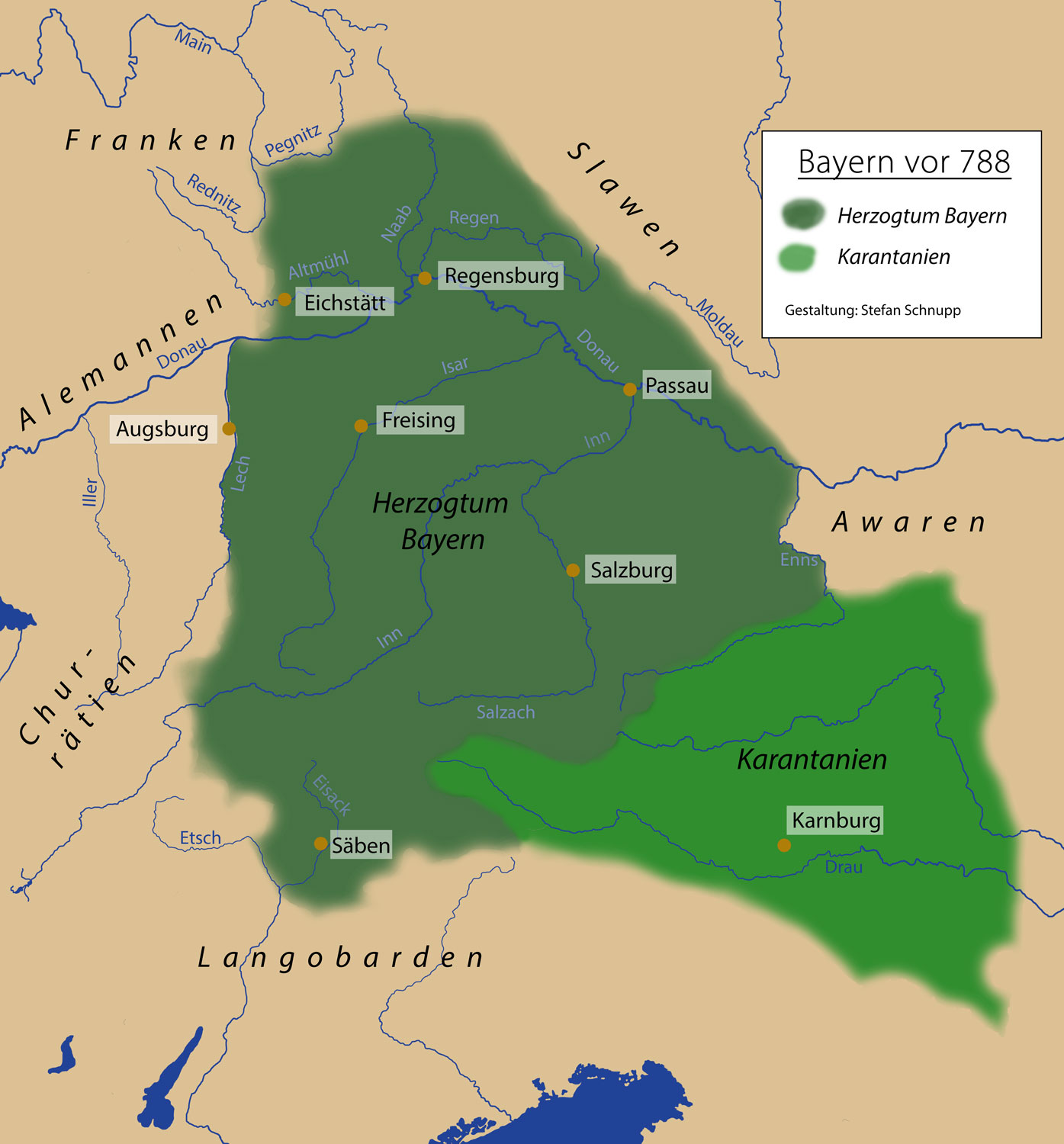

- المعلم: Dieter Weiß

Die Überblicksvorlesung behandelt die Zeit vom Ausgang der Römerherrschaft im Gebiet des heutigen Bayern über die Ethnogenese der Bajuwaren, das ältere Stammesherzogtum der Agilolfinger, die Karolingerzeit und reicht bis zum Herzogtum der Luitpoldinger im 10. Jahrhundert. Die Geschichte Ostfrankens wird ebenfalls von der fränkischen Landnahme bis zum Ausgang der Ottonenzeit vorgestellt. Neben der politischen soll auch die Kirchen-, Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte berücksichtigt werden.

- المعلم: Michael Hetz

- المعلم: Markus Müller

- المعلم: Dieter Weiß

Zeitungen boten tagungsaktuelle Informationen und entwickelten sich zum Leitmedium des 19. Jahrhunderts, das in Bayern von zahlreichen Veränderungsprozessen geprägt war: territoriale Umwälzungen, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen und eine zunehmende Parlamentarisierung. Revolution, Restauration und Reichsgründung veränderten jeweils die normativen Gegebenheiten.

Zeitungen boten dabei einen Schlüssel zum Verständnis von Staat und Politik. In diesem Kontext stellt sich die Frage, wie politische Öffentlichkeit zu definieren ist, welche Akteure es im Zeitungswesen gab und welche Funktionen der internationalen und bayerischen Presse zukamen.

Der Basiskurs wird sich mit der Entwicklung des bayerischen Pressewesens befassen und dabei das Wechselspiel zwischen Zensur und Meinungsfreiheit besonders in den Blick nehmen. Gerade Nürnberg und Augsburg entwickelten sich zu wichtigen Zentren des Pressewesens und sollen genauer betrachtet werden.

- المعلم: Elisabeth Heistinger

- المعلم: Kathleen Siemermann

- المعلم: Tassilo Soos

- المعلم: Larissa Wagner

Die Erforschung des Frühmittelalters, besonders in interdisziplinärer Hinsicht, hat in den letzten Jahren wieder eine gewisse Konjunktur erlebt. In Kooperation von Geschichtswissenschaft und Archäologie, von Kirchengeschichte und Geologie konnten durch die Beschäftigung nicht nur mit der überschaubaren textlichen Überlieferung, sondern vor allem unter Einbeziehung materieller Überlieferung zahlreiche neue Erkenntnisse gewonnen und bestehende Thesen neu diskutiert, teils widerlegt, oft in Frage gestellt werden. Die Lektüre solcher neuer Forschungsarbeiten und der Abgleich mit Traditionslinien der Forschung soll helfen, einerseits die Forschungsgeschichte der bayerischen Geschichte besser zu verstehen, um so andererseits auch aktuelle Forschungstrends besser kontextualisieren und so auch rezipieren zu können. Der Kurs widmet sich deshalb der historiographischen und literarischen Behandlung des Frühmittelalters in Bayern und seinen Nachbarterritorien in gemeinsamer Lektüre.

- المعلم: Markus Müller

Den Alpen als dem höchsten Gebirge in Mittel- und Südosteuropa kam und kommt nicht nur als Grenzgebiet, sondern auch als kulturelle und politische Transferbewegungen zwischen Süd und Nord, zwischen West und Ost beeinflussende räumliche Größe eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für die Entwicklungsgeschichte der sie umgebenden Herrschaftsterritorien, Städte und sie durchziehenden Straßen und Talbesiedelungen zu. Das Frühmittelalter als die Zeit der Christianisierung, der Ausbildung neuer Territorien, der Etablierung neuer Herrschaftsträger und somit einer neuen Vermessung und kulturellen Kodierung dieses Raums stellt den Betrachtungszeitraum des Seminars da. Die wenigen schriftlichen Quellen sollen zusammen mit materieller, archäologischer und geologischer Überlieferung dazu befragt werden, welche Einflüsse dieses Hochgebirge in der Mitte Europas auf die Menschen hatte, die es durchquerten und überstiegen, die es aber auch besiedelten, als Grenze nutzten und als Lebensraum erschlossen. Eine gemeinsame Exkursion nach Salzburg als einer der ältesten Bischofsstädte und Sitz des für große Teile des östlichen Alpenraums zuständigen Erzbischofs und Metropoliten wird die Geschichte vor Ort nachvollziehbar werden lassen.

- المعلم: Markus Müller

Die großen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz ermöglichen neue Einsatzgebiete in der historischen Forschung. Sei es die automatische Erkennung von handschriftlichen oder gedruckten Texten sowie die anschließende Analyse mittels Natural Language Processing. Diese Übung soll ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise von Machine Learning und künstlicher Intelligenz vermitteln und die Möglichkeit bieten, diese Technologien in der landesgeschichtlichen Forschungspraxis anwenden. Ausgehend von Bilddaten werden wir Textdaten extrahieren (u.a. mit Transkribus) und diese anschließend mittels Named Entity Recognition (insb. mit der Bibliothek spaCy) annotieren. Wir werden eigene Modelle trainieren und verschiede Ansätze auf Basis ihrer Resultate vergleichen. Ziel ist es, fundierte Kenntnisse zu vermitteln, die den reflektierten Einsatz von Machine Learning und künstlicher Intelligenz in der eigenen Forschungspraxis erleichtern sollen.

- المعلم: Jochen Gaab

- المعلم: Elisabeth Heistinger