- Teacher: Jørgen Sneis

- Teacher: Moritz Strohschneider

- Teacher: Moritz Strohschneider

- Teacher: Paul Krauße

- Teacher: Anna-Karina Axtner-Borsutzky

Die Ringvorlesung dient der Einführung in die wesentlichen Epochen deutscher Literaturgeschichte anhand problemorientierter Darstellung einzelner Segmente. Leitgedanke ist dabei die Frage nach den Krisen und Umbrüchen, die eine solche Metaerzählung wie die Literaturgeschichte auszeichnen, sie als solche auch fragwürdig und immer wieder hinterfragbar erscheinen lässt.

- Teacher: Waldemar Fromm

- Teacher: Sven Hanuschek

- Teacher: Oliver Jahraus

- Teacher: Stephan Kammer

- Teacher: Annette Keck

- Teacher: Susanne Lüdemann

- Teacher: Markus May

- Teacher: Julian Schröter

- Teacher: Carlos Spoerhase

- Teacher: Moritz Strohschneider

- Teacher: Frieder von Ammon

- Teacher: Michael Waltenberger

- Teacher: Tilman Venzl

- Teacher: Julian Schröter

- Teacher: Margit Dirscherl

In den 1950er und 1960er Jahren setzten sich Autor:innen, Künstler:innen sowie Philosoph:innen mit Themen auseinander, die heute im Kontext der Anthropozäntheorie als Ursachen der gegenwärtigen planetaren Krise diskutiert werden. Vom wissenschaftlichen Fortschritt bis hin zur technischen Apokalypse, vom Wirtschaftswunder bis zur Ressourcenkrise verhandeln ihre Werke zentrale Fragen der sogenannten Großen Beschleunigung – lange bevor der Begriff geprägt wurde, aber genau zu jenem historischen Zeitpunkt, als sich diese ökologisch destruktiven Tendenzen zu entfalten begannen.

Im Seminar analysieren wir literarische, philosophische und essayistische Texte im Wechsel, u.a. von Max Frisch, Bertolt Brecht, Marlen Haushofer, Ingeborg Bachmann, Hannah Arendt, Günther Anders. Wir werden uns nicht nur mit inhaltlichen Schwerpunkten wie Technik- und Wissenschaftskritik, Atomenergie, Industrie und Wirtschaftswachstum auseinandersetzen, sondern auch die ästhetischen Aspekte und literarischen Formen ihrer Darstellungen beleuchten. Dabei kombinieren wir unterschiedliche literaturwissenschaftliche Verfahren und experimentieren mit interaktiven und kollaborativen Methoden im Unterricht.

- Teacher: Elisa Mazzocato

Seminarplan, Arbeitsmaterialien und Organisatorisches zum Einführungsseminar Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Kurs A (13835).

Alle zum Seminar angemeldeten Teilnehmer:innen erhalten nach der ersten Sitzung am Mittwoch, 15.10.2025, den Einschreibeschlüssel per Mail.

- Seminarleitung: Uta Klein

Seminarplan, Arbeitsmaterialien und Organisatorisches zum Einführungsseminar Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Kurs I (13838).

Alle zum Seminar angemeldeten Teilnehmer:innen erhalten nach der ersten Sitzung am Dienstag, 14.10.2025, den Einschreibeschlüssel per Mail.

- Seminarleitung: Uta Klein

Schreiben und Lesen werden seit jeher mit Einsamkeit verbunden. Einsamkeit gilt nicht nur als Leidenszustand, sondern auch als Bedingung künstlerischer Kreativität und Produktivität. Wie sich die Literatur aber genau zur Einsamkeit verhält, wird in jeder Epoche neu verhandelt. Das zeichnet die Vorlesung nach. Sie lädt dazu ein, die Geschichte der deutschen Literatur vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart am Leitfaden ihres Verhältnisses zur Einsamkeit zu erkunden.

Zu den Stationen dieses Durchgangs gehören: die Topoi des Rückzugs in der Frühen Neuzeit, die in Johann Georg Zimmermanns vierbändigem Erfolgsbuch „Über die Einsamkeit“ (1784/85) dokumentierten Debatten der Aufklärungszeit, die „Waldeinsamkeit“ und die Einsiedlerfiguren der Romantik, die zu Abstraktion und Hermetik radikalisierte Einsamkeit der klassischen Moderne, die literarische Selbstreflexion in westlichen ‚Massengesellschaften‘ nach 1945 und das Teilen von Einsamkeitsgefühlen in der (digitalen) Gegenwartsliteratur.

Für die Vorlesung erkenntnisleitend wird die Frage sein, wie verschiedene literarische Gattungen und Stile – idyllische Landlebendichtung und erhabene Sturmgesänge, (fiktive) Briefe und Tagebücher, autobiographische Bekenntnisse und großangelegte Gesellschaftsromane, Dramen und Essays, wortreiche Rechtfertigungen und knappe Verse – unterschiedliche Einsamkeitsmodi ausprägen.

- Teacher: Kathrin Wittler

Die Autobiographie ist ein etablierter Gegenstand der Literaturtheorie; in den letzten Jahren hat auch das Genre der Autofiktion einige Aufmerksamkeit erhalten. Wir wissen also recht viel darüber, wie „Selberlebensbeschreibung“ (Jean Paul) funktioniert. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Schreiben über das Leben anderer Menschen aus?

Dieser Frage geht das Seminar nach: Wir werden erkunden, wie sich das Genre der Biographie literaturwissenschaftlich beschreiben lässt und welche Theorieansätze es dazu gibt, von Pierre Bourdieus Essay „L’illusion biographique“ (1986) über die Rede von einem ‚biographical turn‘ bis zu Angela Steideles „Poetik der Biographie“ (2019). Ein besonderes Augenmerk wird den Möglichkeiten der Spekulation und der Fiktion gelten, die mit Konzepten wie dem ‚kritischen Fabulieren‘ (Saidiya Hartman) aktuell intensiv diskutiert werden und sich insbesondere für die sozialkritische, feministische, queere und postkoloniale Biographik als produktiv erwiesen haben.

Neben Biographien bekannter Persönlichkeiten werden uns auch Beispiele für den erzählerischen Umgang mit vergessenen, lückenhaft überlieferten Lebensgeschichten beschäftigen, darunter Angela Steideles Buch „In Männerkleidern. Das verwegene Leben der Catharina Margaretha Linck alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel, hingerichtet 1721“ (2004) und Saidiya Hartmans Buch „Wayward Lives, Beautiful Experiments. Intimate Histories of Riotous Black Girls, Troublesome Women, and Queer Radicals“ (2019).

- Teacher: Kathrin Wittler

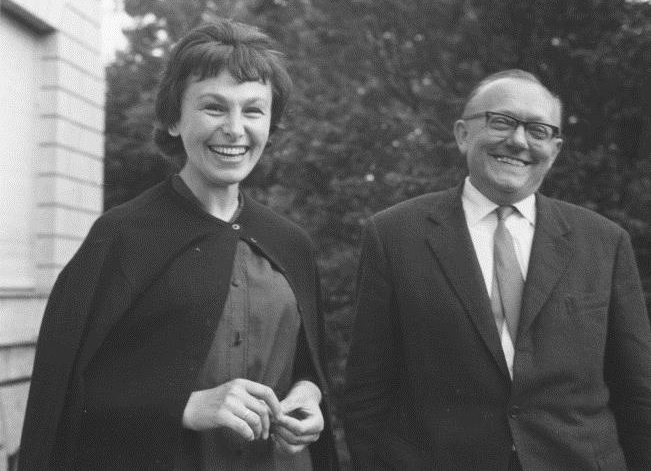

Günter Eich (1907–1972) und Ilse Aichinger (1921–2016), die sich bei einem Treffen der Gruppe 47 kennenlernten und 1953 heirateten, gehören zu den Größen der Nachkriegsliteratur. Die biographischen Voraussetzungen ihres Wegs in den Literaturbetrieb der Bundesrepublik waren unterschiedlich: Günter Eich, der aus Brandenburg stammte, war ab den späten 1920er Jahren als Dichter hervorgetreten und hatte sich ab 1933 als Rundfunkautor dem NS-Regime angedient; nach Kriegsende publizierte er den Gedichtband „Abgelegene Gehöfte“ (1948). Die vierzehn Jahre jüngere, als ‚Halbjüdin‘ von den Nationalsozialisten verfolgte Ilse Aichinger überlebte die Kriegsjahre gemeinsam mit ihrer Mutter als Zwangsarbeiterin in Wien und debütierte 1945/46 mit kurzen Prosatexten; für die rückwärts erzählte „Spiegelgeschichte“ (1949) erhielt sie 1952 den Preis der Gruppe 47.

Im Seminar werden wir untersuchen, wie sich Eichs und Aichingers Schreiben in der Nachkriegszeit entwickelte. Das wird uns Anlass sein, die Epochenbezeichnung ‚Nachkriegsliteratur‘ kritisch zu reflektieren: Während etwa Eichs Gedicht „Inventur“ immer wieder als Exempel für die sogenannte ‚Kahlschlagliteratur‘ herangezogen wird, fügt sich Aichingers „Aufruf zum Mißtrauen“ nicht ohne Weiteres in solche Kategorisierungen ein.

Neben Aichingers Roman „Die größere Hoffnung“ (1948) lesen wir Gedichte und Prosastücke Eichs und Aichingers; eingehend werden wir uns mit ihren Arbeiten für den Rundfunk auseinandersetzen, darunter so berühmte Hörspiele wie Eichs „Träume“ (1951) und Aichingers „Knöpfe“ (1953).

- Teacher: Kathrin Wittler

- Teacher: Kathrin Wittler

- Teacher: Rabea Conrad

- Teacher: Klaus Birnstiel

- Teacher: Klaus Birnstiel

- Teacher: Klaus Birnstiel

Dieses Seminar wird schreibintensiv gestaltet, d. h. dass Sie in den Seminarsitzungen Schreibaufgaben zu den Seminarinhalten bearbeiten.

Ausgehend von der Gedichtesammlung 'Neue Gedichte' (mit: 'Der Neuen Gedichte anderer Teil') Rainer Maria Rilkes bauen Sie Ihre Kenntnisse und Ihr Können im Bereich Lyrikanalyse und -interpretation aus. Dazu untersuchen wir zunächst eigenständig ausgewählte Gedichte der Sammlung und führen unsere Ergebnisse anschließend in eine kritische Auseinandersetzung mit vorhandener Forschungsliteratur zu den entsprechenden Gedichten über.

Ich erwarte von Ihnen sowohl die Bereitschaft zur schriftlichen Auseinandersetzung mit Rilkes Dinggedichten als auch Engagement bei der Lektüre der Forschungsliteratur; dazu gehört die Vertiefung eines Sitzungsthemas, bei dem Sie die Sitzungsverantwortung gemeinsam mit mir übernehmen.

- Teacher: Tina Werner

- Teacher: Laura Schütz

Die Vorlesung ist als Einführung in die kultur- und literaturwissenschaftlichen Geschlechterforschung konzipiert. Sie geht chronologisch vor, d.h. sie setzt im 18. Jahrhundert ein, um Umbrüche in den Wissensordnungen nachzuzeichnen und Felder wie theoretische Reflexionsansätze bis ins 21. Jahrhundert nachzuzeichnen. Historische und theoretische Forschung werden somit verknüpft. Einzelne eingeschobene Vorlesungen zu literarischen Texten suchen die Brisanz der Geschlechterforschung für die Literaturwissenschaft nachvollziehbar zu machen. Themenfelder der Vorlesung sind unter anderem: Das Verhältnis von Natur und Geschlecht ('Der Körper'), von Geschlechterdifferenz und Arbeit, von Geschlecht und Bild, Geschlecht und Krankheit (Hysterie).

Einschreibeschlüssel: GeschlechterdiskurseWiSe2526

- Teacher: Annette Keck

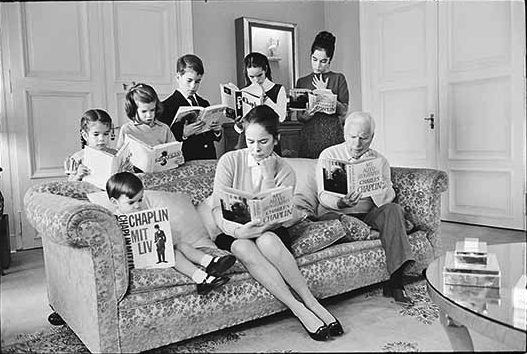

"Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise", heißt es in Lew Tolstois Anna Karenina. Das Seminar widmet sich nun gerade nicht der Einzigartigkeit unglücklicher Familien, sondern sucht der Besonderheit des Komischen Rechnung zu tragen. In den Blick geraten dabei nicht nur Komödien (wie bspw. Luise Adelgunde Gottscheds 'Das Testament', Johann Nestroys 'Häuptling Biberhahn' oder Brandon Thomas' 'Charleys Tante'), sondern auch Erzähltexte (wie Kellers: 'Pankraz, der Schmoller' oder Friedrich Torbergs 'Tante Jolesch'). Das Seminar will die Vielfältigkeit von Möglichkeiten komischer Ausgestaltung reflektieren, wobei auch theoretisch der Flüchtigkeit und Variabilität des Komischen Rechnung getrgen werden soll. Fragen nach der theoretische bzw strukturellen Fassung von komischen Situationen (Freud, Bergson, Kofman, Vogl) werden dabei aber auch eine Rolle spielen, angestrebt wird jedoch eine komische Kasuistik, die der Sonderheit des jeweiligen 'Falls' Rechnung trägt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass das Komische Literatur, theatrale Darbietungen, Filme als zentrale Verhandlungsorte kulturellen Wissens und kulturer Grenzen des Sagbaren wie Erzählbaren ausweist, indem es kulturelle Unterscheidungen als historisch und instabil markiert. Komische Tanten bspw. sind dann nicht einfach zum Verlachen da, sondern verweisen so gesehen auch auf die Grenzen eines kulturell und historisch zu differenzierenden Familienbegriffs mitsamt seinen Verwerfungen.

Einschreibeschlüssel: FunnyFamiliesBild: Die Chaplins in der Villa Manoir de Ban, 1964 (ARCHIVES YVES DEBRAINE)

- Teacher: Annette Keck

- Teacher: Tilman Venzl

- Teacher: Tilman Venzl

- Teacher: Stephan Kammer

- Teacher: Paul Löffler

- Teacher: Marilisa Reisert

- Teacher: Mats Siekmann

- Teacher: Tina Werner

- Teacher: Rabea Conrad

- Teacher: Marilisa Reisert

- Teacher: Tanja Prokic

Das Kolloquium richtet sich an jene, die sich auf das Staatsexamen für ein Lehramt an öffentlichen Schulen vorbereiten wollen. Wir widmen uns Woche für Woche jeweils einem Abschnitt der Literaturgeschichte anhand eines kanonischen Textes, und besprechen im Zuge dessen auch Grundlagen der Dramentheorie und der Dramenanalyse. Außerdem werden wir gemeinsam mögliche Antworten auf Fragen erarbeiten, die in der Vergangenheit gestellt wurden oder potentiell gestellt werden könnten.

- Teacher: Margit Dirscherl

- Teacher: Carlos Spoerhase

- Teacher: Carlos Spoerhase

- Teacher: Carlos Spoerhase

- Teacher: Klaus Birnstiel

- Teacher: Amalia Köppel

- Teacher: Klaus Birnstiel

- Teacher: Amalia Köppel

- Teacher: Moritz Strohschneider

- Teacher: Moritz Strohschneider

- Teacher: Moritz Strohschneider

- Teacher: Anna-Karina Axtner-Borsutzky

- Teacher: Rebecca Thoss

- Teacher: Fabienne Steeger

- Teacher: Fabienne Steeger

Wie lassen sich anspruchsvolle philosophische und moralische Gedankengänge in wenigen Sätzen zuspitzen und kondensieren? Im Seminar widmen wir uns der Geschichte kleiner und pointierter Denkformen von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart – von den Sentenzen der französischen Moralisten und den berühmten „Sudelbüchern” Lichtenbergs über die Maximen Goethes und die Aphorismen Nietzsches bis zu den „Minima Moralia” Adornos und aktuellen Social Media Posts.

- Teacher: Carlos Spoerhase

Die Frage „Was ist ein Autor?“, die der französische Philosoph Michel Foucault formulierte, beschäftigt die Literaturwissenschaft seit über einem halben Jahrhundert. Während Foucault diese Frage noch in einem nationalkulturellen Kontext stellte, sehen wir uns heute mit einem internationalen Literaturbetrieb konfrontiert, in dem sich neue Modelle von Autorschaft entwickelt haben. Im Seminar werden wir untersuchen, ob sich in den vergangenen Jahrzehnten ein neuer Typus weltliterarisch orientierter Autorinnen und Autoren herausgebildet hat. Dabei werden wir insbesondere die Veränderungen im globalen literarischen Feld und deren Auswirkungen auf das Verständnis von Autorschaft analysieren. Ein zentraler Bestandteil des Seminars wird der intensive Austausch mit der renommierten Literatursoziologin Gisèle Sapiro (EHESS/CNRS, Paris) sein. Die Teilnahme an den dafür vorgesehenen Sitzungsterminen am 26. und 28. November ist obligatorisch.

- Teacher: Carlos Spoerhase

„Aufklärung“, schreibt der Philosoph Immanuel Kant 1784 und damit beinahe schon im Rückblick auf das Zeitalter, „ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.“ Tatsächlich ist dieses Heraus-Gehen aus der beklagten „Unmündigkeit“ vor allem ein Sich-heraus-Schreiben gewesen: In Traktaten und Essays, in Zeitschriften und Büchern, in Rezensionen und Aufsätzen, aber auch in belletristischer Literatur haben sich Autoren und Autorinnen des achtzehnten Jahrhunderts die Aufklärung im wörtlichen Sinne erschrieben. Die Vorlesung zeichnet die vielfältigen Schreibweisen der Aufklärung in ihren epistemischen, medialen und gattungstheoretischen Zusammenhängen nach und bemüht sich, gangbare Wege in das Textgebirge der Aufklärung zu erschließen. Exemplarische Lektüren einzelner Schreibweisen der Aufklärung ermöglichen einen Zugang zu dieser wichtigen Phase der Literatur- und Kulturgeschichte auch diesseits des überlieferten Höhenkammprofils der Epoche.

- Teacher: Klaus Birnstiel

Literatur, auch die deutschsprachige, war und ist immer schon politisch im weiteren oder engeren Sinne: Sie kommentiert und reflektiert politische Ereignisse, greift in Debatten ein und engagiert sich, übernimmt Funktionen des kulturellen Gedächtnisses und bietet Identifikation und Orientierung. Im Seminar nehmen wir uns zunächst (und in Auszügen) drei ‚Klassiker‘ einer dezidiert linken deutschsprachigen Literatur vor: Alfred Döblins „November 1918“ (1937-1943), Hans Magnus Enzensbergers „Der kurze Sommer der Anarchie“ (1971) und Peter Weiss’ „Die Ästhetik des Widerstands“ (1975-1981). Anschließend fragen wir danach, wo sich linke Perspektiven in der Gegenwartsliteratur ausmachen lassen. Diesen letzten Teil der Leseliste beschließen wir gemeinsam, Vorschläge sind hochwillkommen. Es lohnt sich, sobald wie möglich mit der Lektüre der oben genannten Werke zu beginnen.

- Teacher: Klaus Birnstiel

Bis heute erscheint die Epoche der Romantik in vielen populäreren Darstellungen als geprägt von einer antimodernen Vergangenheitssehnsucht, ja, als reaktionäre Bewegung gegen Aufklärung und gesellschaftlichen Fortschritt. Tatsächlich aber sind es insbesondere die Frühromantiker (Friedrich Schlegel, Novalis und andere) gewesen, die sich lebhaft für die Umbrüche ihrer eigenen Gegenwart interessiert haben. In der Forschung ist denn auch vielfach von einer ‚Erfindung der Gegenwart‘ um 1800 als Gegenstand des Interesses durch die Romantiker die Rede. Auf der anderen Seite wurde und wird die Romantik in ganz anderen Gegenwarten aufgegriffen und aktualisiert, so etwa in der Neuromantik um 1900 oder in bestimmten Phänomenen der Gegenwartsliteratur. Im Seminar verfolgen wir nicht nur, wie die Romantik an ihrer eigenen Gegenwart gearbeitet hat, sondern auch, in welchen anderen Gegenwarten romantische Gehalte und Denkfiguren herangezogen wurden, um die Frage nach der Gegenwart überhaupt je neu zu stellen und zu beantworten. Auf unserer Leseliste stehen Friedrich und Dorothea Schlegel, Novalis, Wilhelm Heinrich Wackenroder und mehr.

- Teacher: Klaus Birnstiel

In den vergangenen Jahrzehnten haben Perspektiven der Geschlechterforschung (gender studies), der postkolonialen Theorien und andere differenzsensible Zugänge die kultur- und literaturwissenschaftliche Diskussion bereichert. Analog zu diesen Ansätzen fragen die Disability Studies nach den gesellschaftlichen Diskursen von ‚krank‘ versus ‚gesund‘, ‚behindert‘ versus ‚nichtbehindert‘ und ‚abweichend‘ versus ‚normal‘. In der Literatur finden sie hierzu umfassendes Anschauungsmaterial. Im Oberseminar erarbeiten wir uns die theoretischen Grundlagen der Disability Studies, die zunächst und vor allem im englischsprachigen Raum entstanden sind, und fragen nach ihrem Analyse- und Erkenntnispotential auch und gerade für die deutschsprachige Literaturwissenschaft. Exemplarische Lektüren literarischer Texte erweitern und vertiefen unser Verständnis der Zusammenhänge.

- Teacher: Klaus Birnstiel

- Teacher: Anna-Karina Axtner-Borsutzky

Das Kolloquium richtet sich an jene, die sich auf das Staatsexamen für ein Lehramt an öffentlichen Schulen vorbereiten wollen. Wir widmen uns Woche für Woche jeweils einem Abschnitt der Literaturgeschichte anhand von kanonischen Texten, und besprechen im Zuge dessen auch Grundlagen der Dramenanalyse. Außerdem werden wir gemeinsam mögliche Antworten auf Fragen erarbeiten, die in der Vergangenheit gestellt wurden oder potentiell gestellt werden könnten.

- Teacher: Margit Dirscherl

Über seine Lebzeiten hinaus ist Heinrich Heine (1797–1856) umstritten geblieben. Seinen spielerischen Umgang mit den dichterischen Konventionen der Romantik – „ich bin ihr letzter Dichter“ – hielt man ihm nicht immer zugute. Oft notgedrungen, um den Zensoren zu entwischen, hielt er sich im Ausland auf; in London und Paris hat er „Weltgeschichte mit eigenen Augen angesehen“, präzise analysiert und aufgeschrieben. Heute gilt er als ein Wegbereiter der Moderne.

Das Seminar widmet sich verschiedenen Schaffensphasen Heines anhand ausgewählter Texte, und zwar insbesondere im Hinblick auf deren oft „feindliche Wirkungsgeschichte“ (Klaus Briegleb). Inwieweit werden spätere Auseinandersetzungen seinem Schreiben und der Figur Heine gerecht? Einbezogen werden vor allem tonangebende Stimmen aus dem zwanzigsten Jahrhundert (Karl Kraus, Theodor W. Adorno, Odo Marquard).

- Teacher: Margit Dirscherl

- Teacher: Moritz Strohschneider

- Teacher: Charlotte Krick

- Teacher: Kristina Mateescu

- Teacher: Pauline Solvi

- Teacher: Tanja Prokic

- Teacher: Johanna Zorn

- Teacher: Mario Grizelj

- Teacher: Tanja Prokic

Im Tutorium zur Einführungsvorlesung "Literaturgeschichtliches Überblickswissen: Krisen und Umbrüche" besprechen wir jeweils die Vorlesungsinhalte der Vorwoche nach, klären offenen Fragen und wollen über die Themen in produktiven Austausch kommen. Willkommen sind alle Absolvent*innen des Einführungsmoduls NdL sowie alle weiteren Interessent*innen an Literaturgeschichte und -geschichtsschreibung. Ihnen sei insbesondere auch die Vorlesung explizit empfohlen.

Zur konkreten Klausurvorbereitung bearbeiten wir mögliche Klausuraufgaben in allen Sitzungen, sowie Probeklausuren in der Mitte und am Ende des Semesters. Auch spontane Besuche sind gerne gesehen!

Bei Fragen oder Anmerkungen gerne an d.rischer@campus.lmu.de wenden.

- Teacher: Markus May

- Teacher: David Rischer

- Teacher: Konstantin Schiller

- Teacher: Lina Baus

- Teacher: Stefanie Buchholz

- Teacher: Susanne Webersberger

- Teacher: Elena Wieland