- Trainer/in: Markus Krumm

- Trainer/in: Martin Vucetic

Der im August des Jahres 1198 von Papst Innozenz III. ausgerufene Vierte Kreuzzug hatte eigentlich Ägypten zum Ziel, kam dort bekanntlich aber nie an. Stattdessen eroberten die Kreuzfahrer am 12. April 1204 die byzantinische Hauptstadt Konstantinopel und errichteten ein lateinisches Kaiserreich, das etwa sechs Jahrzehnte lang Bestand haben sollte. Der Kurs widmet sich den komplexen und wechselvollen Ereignissen, die zur Eroberung Konstantinopels führten und bietet zugleich einen Einstieg in die Geschichte des hohen Mittelalters, indem wir uns u. a. mit Themen wie Kreuzzugsbewegung, Rittertum, Papsttum auseinandersetzen. In Bezug auf den Kreuzzug selbst stehen Fragen nach der Prozesshaftigkeit des Geschehens, nach offensichtlich falschen Zukunftsprognosen, sich verengenden und neu öffnenden Handlungsspielräumen sowie nach der literarischen Bewältigung der Eroberung Konstantinopels durch die Kreuzfahrer im Zentrum, also der Frage, wie das Ereignis im Rückblick begründet bwz. gerechtfertigt wurde.

Die Heranführung an die Quellenkritik und die Einführung in die Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens bieten den Schwerpunkt des Kurses.

- Trainer/in: Markus Krumm

Das spätmittelalterliche Bildungswesen war alles andere als homogen – es war geprägt von regionalen Unterschieden, sozialen Grenzen und institutioneller Vielfalt. Im Zentrum dieses Basiskurses steht die Frage, wie Bildung im Spätmittelalter funktionierte, wer Zugang dazu hatte und welche Inhalte vermittelt wurden. Ein besonderer Fokus liegt auf dem süddeutschen Raum, insbesondere auf Bayern, das mit seinen Klöstern, Städten und Schulen ein reiches Beispiel für spätmittelalterliche Bildungslandschaften bietet. Anhand ausgewählter Quellen untersuchen wir die Träger von Bildung, ihre Ziele und die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Bildung stattfand. Themen wie klösterliche Gelehrsamkeit, städtische Schulbildung, die Rolle von Frauen im Bildungswesen sowie der Einfluss humanistischer Reformen werden im Seminar gemeinsam erarbeitet. Ziel ist es, ein differenziertes Verständnis vormoderner Bildungskonzepte zu entwickeln und deren Wandel an der Schwelle zur Frühen Neuzeit nachzuvollziehen.

- Trainer/in: Cynthia Stöckle

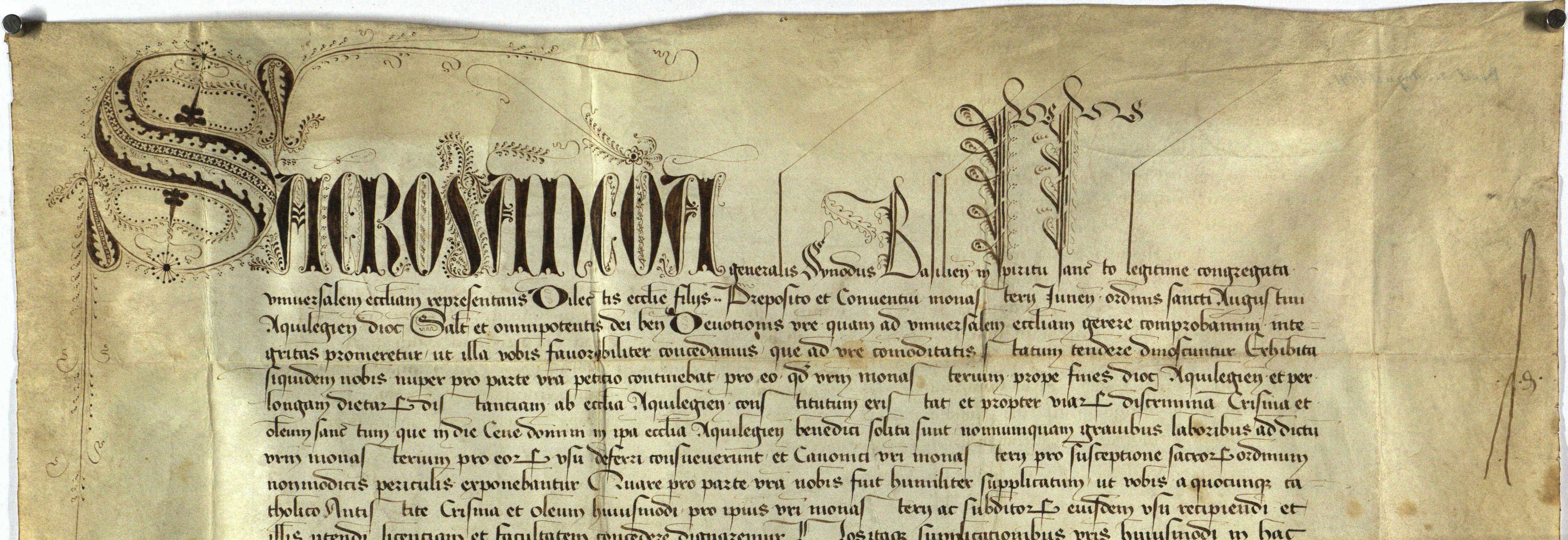

Das 15. Jahrhundert gilt gemeinhin als eine Zeit des politischen und sozialen Umbruchs. Zu dieser Sichtweise haben in besonderem Maße auch die Reformkonzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414–1418), Pavia/Siena (1423–1424) und Basel (1431–1449) beigetragen. Auf ihnen wurden nicht nur innerkirchliche Problemkomplexe wie das Große Schisma oder die allgemeine Kirchenreform angegangen; hier fanden ebenso wegweisende Ereignisse der europäischen Politik sowie ein reger kultureller Austausch statt. Dabei polarisierten diese spätmittelalterlichen Großereignisse ebenso wie sie Menschen aus ganz Europa zusammenbrachten.

Anhand verschiedener Quellen und Forschungsdiskussionen untersucht das Seminar verschiedene Aspekte der Reformkonzilien, wie etwa ihre Organisation, ihre Teilnehmer und ihre Wahrnehmung bei den Zeitgenossen, aber auch ihre kirchenrechtlichen und politischen Auswirkungen. Zentrale Bestandteile des Kurses sind zudem die Vermittlung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der mittelalterlichen Geschichte sowie der wissenschaftlichen Propädeutik.

- Trainer/in: Philipp Laumer

| Die Übung vermittelt Wissen zu zentralen Probleme und Prozessen der

Geschichte des Mittelalters. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Themen, die

immer wieder Gegenstand von Examensaufgaben sind (etwa zentrale

Ereignisse und Strukturen des fränkisch bzw. römisch-deutschen Reichs

unter Karolingern, Ottonen, Saliern und Staufern, aber auch die

Geschichte der Kreuzzüge, des Papsttums usw.). Abgesehen von der

inhaltlichen Arbeit, die auch über die Erarbeitung und Präsentation von

Gliederungen und Stoffsammlungen erfolgt und daher ein hohes Engagement

aller Beteiligten voraussetzt, beschäftigen wir uns mit den Strategien

einer möglichst zielgerichteten Vorbereitung auf mögliche Examensfragen

und ihrer Beantwortung. |

|---|

- Trainer/in: Markus Krumm

Sprachlich wird das europäische Mittelalter häufig mit dem Lateinischen in Verbindung gebracht. Es zeichnet sich aber ebenso durch eine komplexe Mehrsprachigkeit aus, die weder in modernen nationalstaatlichen Kategorien noch in einer Trennung von Hochsprache (Latein) und Volkssprachen adäquat zu fassen ist. Ausgehend von der mittelalterlichen Rezeption der biblischen „Klassiker“ der Mehrsprachigkeit – Turmbau zu Babel und Pfingstwunder – werden in der Übung verschiedene Dimensionen des Phänomens untersucht. Diese reichen von theoretischen Debatten über Mehrsprachigkeit über Techniken des Fremdsprachenerwerbs bis zum praktischen Umgang in konkreten Kommunikationssituationen in Handel, Diplomatie und Mission. Dazu ist es notwendig, mit einem breiten Spektrum an Quellen zu arbeiten, zu dem Traktate und Predigten ebenso gehören wie Chroniken, Urkunden, Glossare und Dichtungen. Der regionale Fokus der Übung liegt auf dem lateinisch geprägten Europa mit gelegentlichen Exkursen in andere Sprachräume.

- Trainer/in: Robert Friedrich

- Trainer/in: Philipp Wollmann

Was beschäftigt die Mittelalterforschung? Welche Themen stehen aktuell im Fokus? Die Übung bietet einen Überblick über Tendenzen und Trends der mediävistischen Geschichtsforschung. Exemplarisch werden im Kurs thematische und methodisch-theoretische Zugänge erarbeitet sowie einzelne aktuelle Forschungsprojekte gemeinsam diskutiert, gerne auch in Abstimmung mit Ihren Interessen.

- Trainer/in: Alexandra-Sophie Popst

- Trainer/in: Markus Müller

In der Zeit zwischen 1350 und 1500 entstanden in Westeuropa unterschiedliche neue Frömmigkeitsströmungen, als deren bekannteste die niederländische ›Devotio moderna‹ gilt. Zu deren Merkmale werden die Bekehrung des Einzelnen und das Bemühen um eine moralische Lebensführung gezählt. Zwischen Hussitismus und Reformation deutete die Forschung dies lange Zeit als Reaktion einer städtischen Laienelite auf die spätscholastische Theologie. Das Vertiefungskurs die spätmittelalterliche Frömmigkeit als religiöse Alltagsgeschichte in den Blick und versucht, sie in ihren historischen Kontexten, in ihren theologischen Eigenlogiken und ihren europäischen Dimensionen zu rekonstruieren und sie so aus den (Fehl-)Deutungen späterer Generationen herausgelöst verständlich zu machen. Im Zentrum des Vertiefungskurses stehen religiöse Objekte, Sakralräume, liturgische Bücher, theologische Abhandlungen und die damit verbundenen Praktiken im Alpenraum.

- Trainer/in: Markus Müller

Zwischen devotio moderna und "gezählter Frömmigkeit". Religiöse Alltagsgeschichte im Spätmittelalter

In der Zeit zwischen 1350 und 1500 entstanden in Westeuropa unterschiedliche neue Frömmigkeitsströmungen, als deren bekannteste die niederländische ›Devotio moderna‹ gilt. Zu deren Merkmale werden die Bekehrung des Einzelnen und das Bemühen um eine moralische Lebensführung gezählt. Zwischen Hussitismus und Reformation deutete die Forschung dies lange Zeit als Reaktion einer städtischen Laienelite auf die spätscholastische Theologie. Die Vorlesung nimmt die spätmittelalterliche Frömmigkeit als religiöse Alltagsgeschichte in den Blick und versucht, sie in ihren historischen Kontexten, in ihren theologischen Eigenlogiken und ihren europäischen Dimensionen zu rekonstruieren und sie so aus den (Fehl-)Deutungen späterer Generationen herausgelöst nachvollziehbar zu machen. Besonders die interdisziplinäre Einbeziehung aktueller Forschungen der Liturgie-, Musik- und Kunstgeschichte werden dabei Berücksichtigung finden.

- Trainer/in: Markus Müller

- Trainer/in: Daniel König

- Trainer/in: Daniel König

- Trainer/in: Zachary Chitwood

- Trainer/in: Daniel König

- Trainer/in: Isabel Kimpel

- Trainer/in: Isabel Kimpel

- Trainer/in: Jan Glück

- Trainer/in: Frederieke Schnack

- Trainer/in: Paul Schweitzer-Martin