- Учитель: Wolfgang Haupt

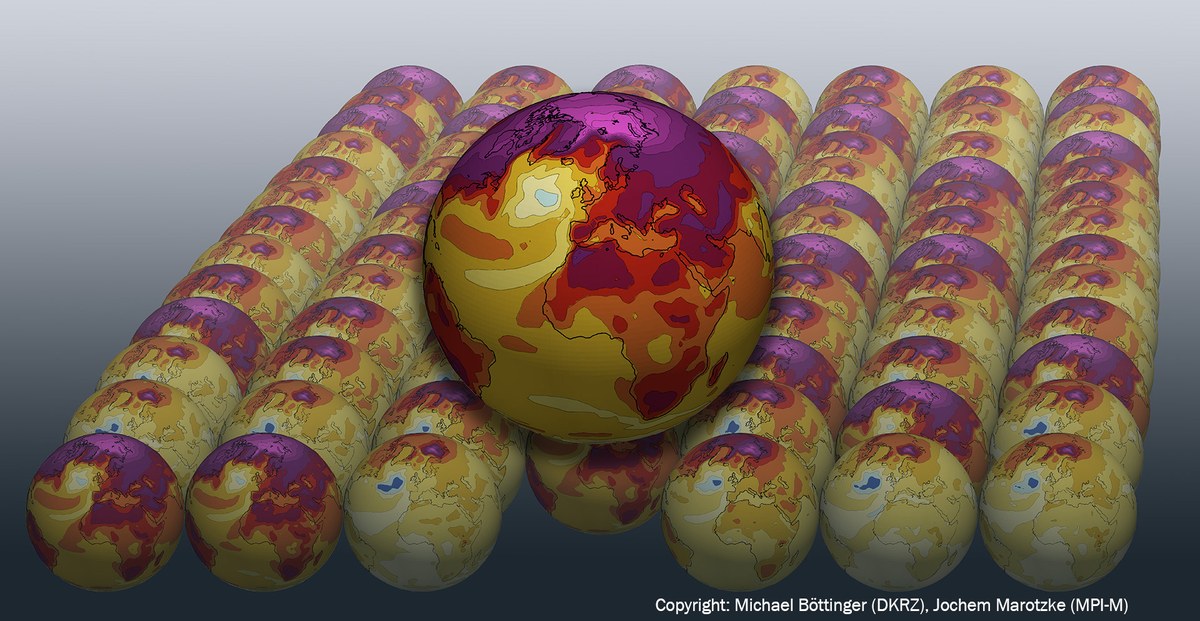

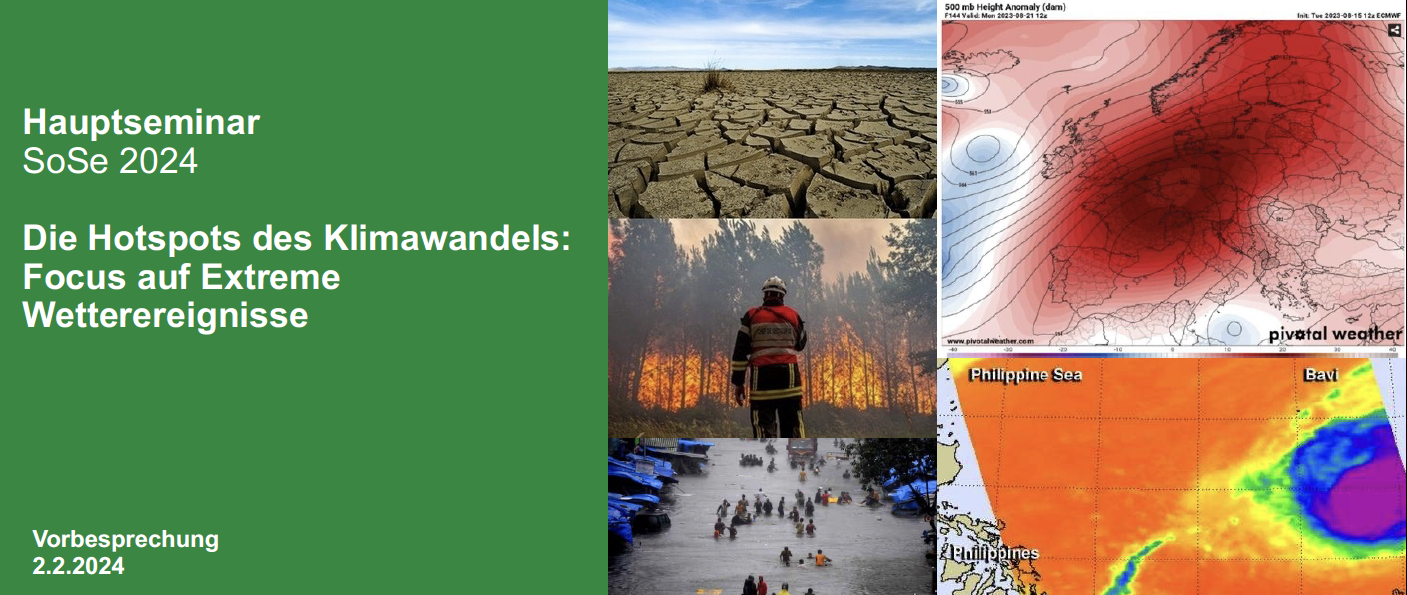

In den letzten Jahren haben extreme Wetterereignisse die

Berichterstattung über den Klimawandel in den Medien verstärkt und das Thema

für die Öffentlichkeit greifbarer und sichtbarer gemacht. Dies kann als

Katalysator für Maßnahmen auf allen Ebenen der Gesellschaft fungieren, birgt

aber auch Risiken, wie die einseitige Betonung der Folgen gegenüber den

Ursachen. Das Seminar setzt dabei den Schwerpunkt auf Kommunikation im Krisen-

und Katastrophenfall. Dazu werden Expert*innen aus den genannten Bereichen eingeladen,

die aktuelle Herausforderungen präsentieren. Die Studierenden präsentieren

Theorie und Forschungs-stand, und entwickeln daraus abgeleitet konzeptuelle

Ideen für Kommunikationsangebote, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

- Учитель: Imke Hoppe

Warum verbrauchen Menschen in hochentwickelten Industrieländern zu viele Ressourcen? Wieso werfen wir so viel weg? Und warum haben viele Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern immer noch Probleme, ihre Grundbedürfnisse nach ausreichend Nahrung, sauberem Wasser, Kleidung und Wohnraum zu erfüllen? Dieses Hauptseminar beschäftigt sich mit sozialwissenschaftlichen Theorien des (nicht)nachhaltigen Konsums, deren Anwendung in der empirischen Sozialforschung sowie deren Politik- und Praxisrelevanz. Humangeographische Ansätze finden dabei besondere Beachtung.

Das Hauptseminar gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil führt in die Thematik „(Nicht)nachhaltiger Konsum“ ein und vergleicht verschiedene sozialwissenschaftliche Ansätze und Erklärungsmodelle. Der zweite Teil bietet einen Überblick über den derzeitigen Stand der empirischen Erforschung (nicht)nachhaltiger Konsummuster, wobei besonders Studien und Fallbeispiele aus Deutschland und Europa zu den Themen Ernährung und Mobilität Beachtung finden. Der dritte Teil betrachtet mögliche politische Veränderungen nicht-nachhaltigen Konsums, u.a. im Kontext des UN Sustainable Development Goal 12.

Lernziele

Teilnehmer*innen sollten nach erfolgreicher Belegung des Kurses in der Lage sein,

- die wichtigsten sozialwissenschaftlichen Theorien zum Thema Nachhaltiger Konsum zu erkennen und deren Vor- und Nachteile einzuschätzen

- Hauptmethoden sozialwissenschaftlicher Forschung im Bereich Konsum & Nachhaltigkeit zu bestimmen und deren Stärken und Schwächen zu beurteilen

- jüngste Bemühungen um die politische Förderung nachhaltigen Konsums in Europa kritisch zu bewerten

Leistungsanforderungen

Haus- bzw. Seminararbeit und Präsentation – weitere Details in der Vorbesprechung.

Diese Lehrveranstaltung verbindet Vorträge der Seminarleiterin mit regelmäßigen Gruppenübungen und Präsentationen der Studierenden. Es wird erwartet, dass sich Teilnehmer*innen im Vorfeld jeder Veranstaltung ausführlich vorbereiten. Eine Literatur- und Linkliste wird in der Vorbesprechung bereitgestellt. Diese dient u.a. auch der Vorbereitung der Hausarbeit.

- Учитель: Henrike Rau

- Учитель: Jakob Hoffmann

- Учитель: Daniel Wagner

- Учитель: Yannick Eckhardt

- Учитель: Jakob Hoffmann

- Учитель: Johanna Höhl

- Учитель: Alexander Follmann

- Учитель: Barbara Demeterova

- Учитель: Marianela Fader

- Учитель: David Gampe

- Учитель: Sonja Panke

- Учитель: Elisabeth Probst

- Учитель: Peter Hasdenteufel

In diesem Kurs werden wir untersuchen, wie das Konzept 'Nachhaltigkeit' mit Globalen Produktions-netzwerken in Verbindung gebracht wird. Die Literatur zu Globalen Produktionsnetzwerken, Globalen Warenketten und Globalen Wertschöpfungsketten hat sich als nützlich erwiesen, um geografische Muster der Internationalisierung im Laufe der Zeit, Globalisierungsstrategien von Unternehmen, Faktoren, die die Globalisierung der Produktion beeinflussen, regionale Wettbewerbsfähigkeit, Probleme, Fragen und Hindernisse für die Internationalisierung, sich verändernde Technologien für die Vernetzung, Logistik und Produktion und den Einsatz von Governance-Praktiken wie Zertifizierung, direkte Kontrolle oder Outsourcing zu verstehen. In dem Maße, wie Unternehmen heute versuchen, kohlenstoffneutral zu werden und die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Nachhaltigkeit zu erfüllen, versuchen sie zunehmend, ihre Produktions- und Liefervereinbarungen so zu gestalten, dass ökologische und soziale Ziele erreicht werden. Wie effektiv diese Bemühungen sind, bleibt jedoch höchst umstritten. In diesem Kurs werden die angewandten Praktiken, die Auswirkungen dieser Bemühungen und ihre ökologischen und sozialen Folgen untersucht. Die Lernziele des Kurses sind, GPN als konzeptionellen Rahmen innerhalb der Wirtschaftsgeographie zu verstehen und Umwelt-management durch GPNs zu erforschen.

- Учитель: Gordon Winder

- Учитель: Philipp Namberger

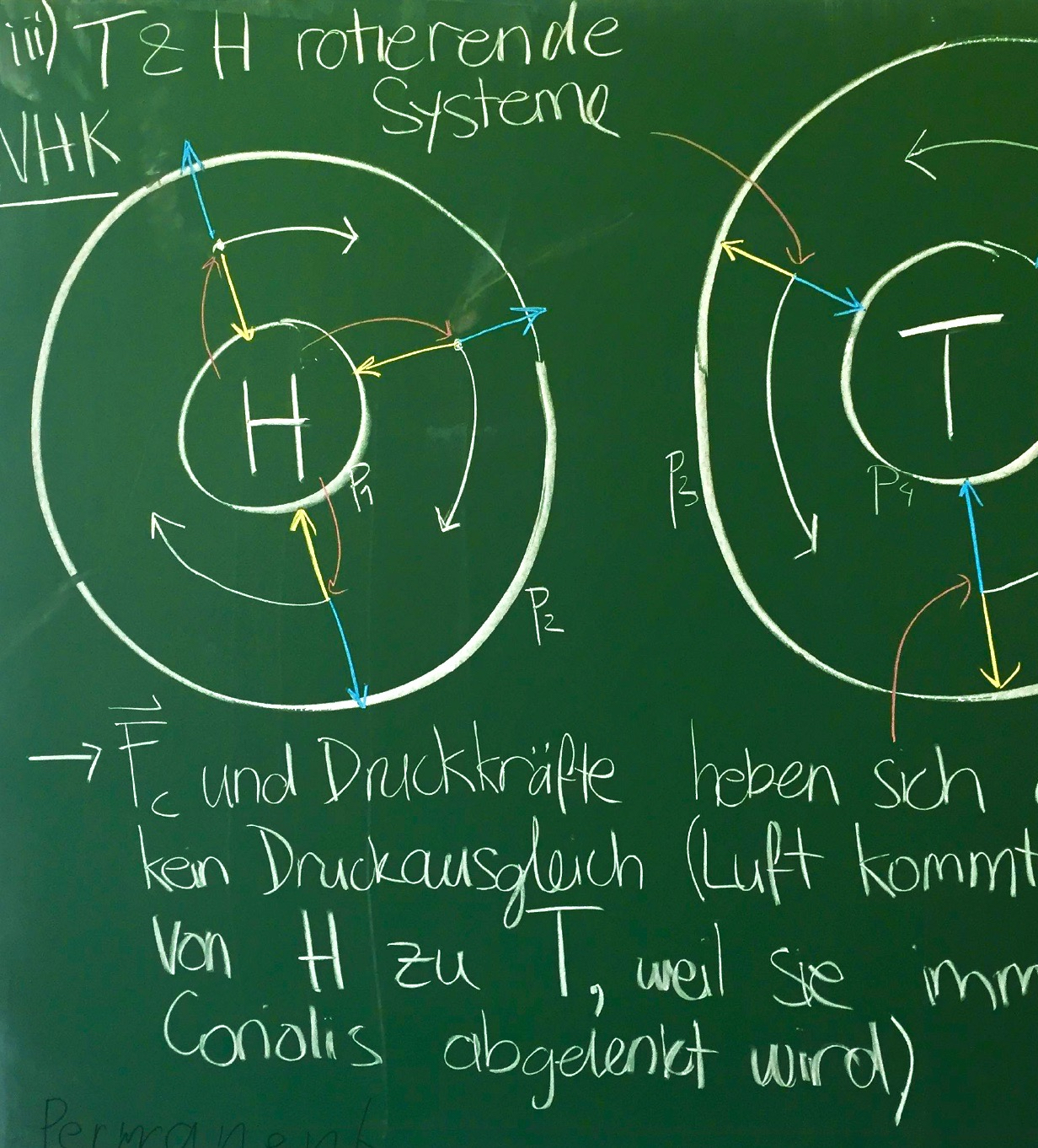

Das Tutorium 'Vertiefte Physische Geographie II: Klimatologie' wiederholt die zentralen Themen der gleichnamigen Vorlesung.

- Учитель: Gergana Gyuleva

- Учитель: Adrian Jäschke

- Учитель: Sergej Lang

- Учитель: Philipp Maly

- Учитель: Julia Pongratz

- Учитель: Emma Pöpperl

- Учитель: Reinhard Prestele

- Учитель: Reinhard Prestele

- Учитель: Valentin Scheckenbach

- Учитель: Laura Schlüter

- Учитель: Gereon Seeberg

Übung zur Berufsvorbereitung

„München digital – Erfassung und Präsentation von Geodaten anhand ausgewählter Beispiele“

In dieser Übung, angeboten für Studierende im Studiengang Bachelor Geographie, werden im Rahmen ausgewählter Beispiele die bislang im Studium erworbenen Fachkenntnisse im Bereich Erfassung, Management und Präsentation von Geodaten eingesetzt. In Teilprojekten werden dazu Geodaten von den Studierenden selbstständig erhoben und aufbereitet, mittels moderner Kommunikationstechniken präsentiert (verschiedene digitale Plattformen) und in der Gruppe diskutiert. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil dieser Veranstaltung ist neben dem Erlernen der wissenschaftlichen Diskussionskultur und dem Einüben von Präsentationstechniken die Beschäftigung mit den eigenen sog. soft skills (z.B. Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Lernbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, Empathie etc.).

- Учитель: Peter Hasdenteufel

- Учитель: Thomas Mayer

Die Übung 'Umweltfernerkundung' begleitet die Vorlesung 'Einführung in die Umweltfernerkundung'. In der Übung werden die im Rahmen der Vorlesung theoretisch erarbeiteten Inhalte anhand von praktischen Beispielen vertieft. Die Übung richtet sich an Studierende des Bachelor-Studiengangs im zweiten Fachsemester sowie an Studierende der Geographie im Nebenfach.

- Учитель: Veronika Gröschl

- Учитель: Tobias Hank

- Учитель: Christoph Jörges

- Учитель: Lukas Lehnert

- Учитель: Stefanie Steinhauser

- Учитель: Ahadu Tadesse

In dieser Exkursion wird durch Feldforschung

aufgezeigt, wie Wirtschaftsgeographen die Thematik der Nachhaltigkeit erforschen. Wir werden Beobachtungen, Experteninterviews und Fallstudien

nutzen, um die Entwicklung der Entwicklung der Nachhaltigkeit in der Produktionsnetzwerke Bayern sowie die

Spannungen, Konflikte und Fragen, die diese Entwicklung umgeben, zu erforschen.

In diesem Kurs werden wir untersuchen, ob neue ökonomische Institutionen,

Praktiken, Ethiken und Räume entstehen, ob diese aufgrund der Übergangspolitik

neue Dynamiken entwickeln und wie transformativ diese Konzepte sind und sein

können. Darüber steht die Frage wie der Ausbau der Nachhaltigkeit zur

gesellschaftlichen Transformation beitragen kann?

- Учитель: Yannick Eckhardt

- Учитель: Gordon Winder

- Учитель: Barbara Demeterova

- Учитель: Robert Leiner

- Учитель: Thomas Mayer

- Учитель: Wolfgang Obermeier

- Учитель: Peter Hasdenteufel

- Учитель: Carola Küfmann

- Dozent/in: Felix Havermann

- Dozent/in: Christoph Jörges

- Dozent/in: Holger Metzler

- Dozent/in: Andrea Reimuth

- Dozent/in: Alexander Sasse