- Veranstaltungszeit: Mi., 18-20 c.t.

- Veranstaltungsort: Amalienstraße 73A, 112

- Trainer/in: Joerg Rohloff

Das WPF "Prophylaxe, Erkennen und Therapie von Anästhesienotfällen" gehört zur Profillinie "Anästhesie und Analgesie sowie perianästhetische Intensiv- und Notfalltherapie beim Kleintierpatienten". Im WPF "Prophylaxe, Erkennen und Therapie von Anästhesienotfällen" werden die Anästhesie und Analgesie sowie perianästhetische Intensiv- und Notfalltherapie bei verschiedenen Tierspezies mit verschiedenen Vor-/Erkrankungen vermittelt. Dabei werden die folgenden Themen vertieft: - Welche Besonderheiten gibt es bei Herz-Kreiskauferkrankungen? - Wenn das Atmen schwerfällt: Besonderheiten bei Erkrankungen des Atmungstraktes. - Was ist bei Erkrankungen der Niere, der Leber und des endokrinen Systems zu beachten? - Wenn es plötzlich wehtut: Der Schmerz als Notfall Lernziele: - Die Studierenden erhalten spezielle Kenntnisse zu den krankheitsbedingten Besonderheiten bei der Anästhesie von Kleintierpatienten. - Die Studierenden erhalten spezielle Kenntnisse zu den krankheitsbedingten Besonderheiten bei der Schmerztherapie von Kleintierpatienten. - Sie erfahren, was im Notfall bei der perianästhetischen Intensiv- und Notfalltherapie zu tun ist, wenn die Kleintierpatienten unter krankheitsbedingten Besonderheiten leiden.

Willkommen zum Propädeutikum Programmierung in der Bioinformatik!

Bitte schreibt euch mit dem untenstehenden Einschreibeschlüssel selbst in den Moodle Kurs ein um Teilzunehmen.

Solltet Ihr Probleme beim Anmelden haben, erreicht Ihr uns per Mail an tutorium@bio.ifi.lmu.de .

Einschreibeschlüssel: java

In diesem Proseminar werden wir uns grundlegende Text-, Bild- und Tongenres der islamischen Tradition, wie Koran, Prophetentradition, Biographie, historiographische Texte, geographische Karten, Rechtsdokumente, Baukunst, Kunst und Literatur sowie deren Verbindungen zu heutigen multisprachlichen und transregionalen Praktiken in verschiedenen Medien wie Buch, Radio, TV, YouTube und verschiedenen Apps erarbeiten.

Darüber hinaus reflektieren wir die Geschichte der Islamwissenschaft und verwandter Fächer, d.h. der akademischen Erforschung der oben genannten Genres und Praktiken.

Das Proseminar dient gleichzeitig dem Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens und der Einübung des akademischen Schreibens als Lern- und Denkpraxis.

This course presents selected physical properties of solids as independent units in a series of lectures. Using experimental and simulated examples, the lectures aim to convey a clear understanding of the central solid state aspects, and weekly alternates with computer exercises (Matlab, Octave, Python) under tight supervision, leading to an in-depth understanding. The content starts with kinematic near- and far-field diffraction (Fresnel,Fraunhofer) at atoms, molecules, nanoparticles and infinite solids. Electronic properties, such as the emergence of a band structure, are presented within the framework of 1D and 2D model systems. This is followed by a wave-optical treatment of of imaging in a light- and electron microscope which is exemplified using meta-materials and crystalline solids. Finally the course deals with phase retrieval based on pure diffraction experiments (Ptychography), as is widely used in, e.g., X-ray scattering, and introduces approaches to simulate multiple scattering (multislice) with low implementation effort.

In this reading course, we will study stochastic processes in continuous time such as stochastic integrals driven by Brownian motion. By using the approach of Kunita and Watanabe that is based on Riesz’s representation theorem, we will introduce stochastic integrals with respect to square-integrable martingales and analyse their probabilistic properties. In this context, the approximation and simulation of continuous processes will be discussed.

This course will provide the essential tools to conduct academic work in the field of historical and cultural studies. Hollywood’s fabled motion picture industry, which has long played a significant role in American cultural history, will serve as an overarching topic. From the glitz and glamour of Hollywood’s Golden Age, the studios’ struggle with censorship and their efforts during wartime, to critical discussions of race, gender, and class in an industry that propagates the American Dream, “La La Land” offers numerous topics for discussion. The course will offer an approach to academic research, writing, and presentation on Hollywood, its legends, and its movies.

The course targets first-year PhD students and last-year Master students, i.e., if you have just started as wissenschaftlicher Mitarbeiter or if you study in software engineering (projects or Master thesis) and want to learn more about topics in academic work environments. The idea is to cover things that nobody told you yet in the computer-science studies but which you need if you want to go for PhD.

In order to get started with the discussion, we will usually start presenting some material. This will automatically turn into a discussion after a while. If you are interested, please sign up and stop by.

Please note: This course is mostly about how to do scientific work in the area of software engineering, it is not a course about software engineering itself. If you are interested in an advanced software-engineering course, we recommend Methods in Software Engineering.

There is no exam for this course, and subsequently no ECTS points. We can provide a participant certificate if you regularly attended the course.

The course happens weekly on Tuesday 14-16.

Registration key: SPSE24

Doctoral researchers and Master students interested in a PhD.

In this seminar, you will

The first lecture reviews computer aids, including spell-checkers and artificial intelligence chatbots, that can be used to improve the quality of your writing. The following nine lectures are dedicated to the fundamentals of English writing: structure, style, grammar, punctuation, presentation issues, citations, quotations, and revisions. The next three lectures focus on specific issues associated with theses, papers, slides, posters, and software documentation. The last two lectures feature mystery guest speakers.

Model checking is an important research field in computer science where automatic solutions to the following problem are studied: Given a computational model and a specification, decide whether the model satisfies the specification or not. In practice, a computational model can be a digital circuit (hardware) or a program (software). A specification can be a safety property requiring that errors never happen during the execution of the model. Compared to testing, model checking can guarantee the correctness of a computational model with mathematical rigor. Model checking is rooted in a solid theoretical foundation and requires advanced software engineering for tool implementation. The inventors of model checking won the 2007 Turing Award, and leading technology companies use model-checking techniques to assure the quality of their products.

The goal of this seminar is to learn the mathematical foundation and understand the working of state-of-the-art algorithms for hardware and software model checking. At the end of this seminar, students should become familiar with the background knowledge of model checking and able to explain a scientific publication on model checking in oral and written forms.

The seminar will consist of three phases:

Model checking is an important research field in computer science where automatic solutions to the following problem are studied: Given a computing model and a specification, decide whether the model satisfies the specification or not. In practice, a computing model can be a digital circuit (hardware) or a program (software). A specification can be a safety property requiring that errors never happen during the execution of the computing model. Compared to testing, model checking can guarantee the correctness of computing systems with mathematical rigor. Model checking is rooted in a solid theoretical foundation and requires advanced software engineering for tool implementation. The inventors of model checking won the 2007 Turing Award, and leading technology companies use model-checking techniques to assure the quality of their products.

The goal of this seminar is to learn the mathematical foundation and understand the working of state-of-the-art algorithms for hardware and software model checking. At the end of this seminar, students should become familiar with the background knowledge of model checking and able to explain a scientific publication on model checking in oral and written forms.

The seminar will consist of three phases:

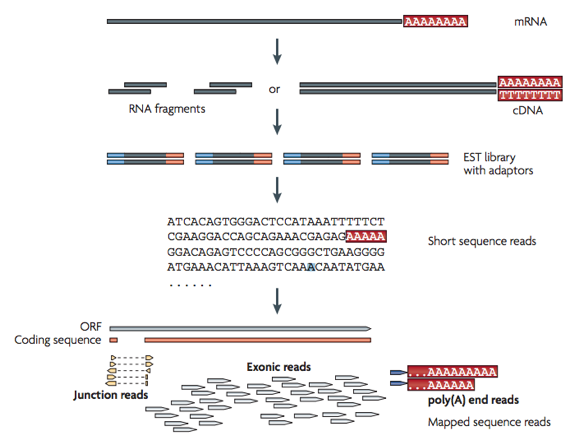

This seminar introduces methods for the computational analysis of quantitative high-throughput RNA sequencing data (RNA-Seq). The seminar is required for the practical course "Computational analysis of RNA-Seq" and the lecture "Human Genomics" is highly recommended.

Instructors: Ines Hellmann hellmann@bio.lmu.de

Beate Vieth vieth@bio.lmu.de

Please remember that you have to consult with one of us at least 2 days prior to the Seminar.

Talks should be 20min/person and including discussion each section should be roughly 1.5h.

The points given in each topics are hints, you may restructure it and make slight changes to the emphasis if you think it to be appropriate.

Talks are generally better if, you consider the following principles:

Less text, more pictures

Text and pictures need to be in sync

Explain everything to a level that your fellow students understand the pictures and statements you make. Don't just show things for the sake showing.

Dependent type theories are formal systems which can be understood both as powerful logics and functional programming languages. They have been studied since the late 1960’s and today serve as the foundations of popular interactive theorem provers such as Agda, Coq, Idris and Lean. In this seminar, we will discuss various important type theories and their properties.

You can register for this seminar only via the central allocation of MSc seminars.

Registration via central registration process for Bachelor seminars

The seminar will be held in presence on Tuesdays, 14-16 in Oettingenstraße 67.

This seminar will be in English.

It is recommended to have attended the lecture “Formale Spezifikation und Verifikation” before.

This seminar studies topics about validation of verification results. The goal of validation is to increase the trust in the validity of the result. Validation allows one to check that the verification was actually done and that the verification tool worked properly. In this seminar, we look into (1) protocols for validation, (2) validation techniques for several analyses like dataflow analysis, abstract interpretation, or model checking.

Under the guidance of your supervisor you will

At the end of the seminar, students are able to autonomously familiarize themselves with a scientific topic and are able to present this topic to a heterogeneous audience orally and in written form.

Kaiser

Sigismund von Luxemburg (1368–1437), Sohn Kaiser Karls IV., war der letzte

Herrscher aus dem Haus Luxemburg und regierte nicht nur das Heilige Römische

Reich, sondern auch Ungarn und Böhmen. Dies und seine Reisen, die ihn durch

beinahe ganz Europa führten, verliehen seiner Herrschaft eine europäische

Dimension, die wiederum zum Erfolg der von ihm mitinitiierten Konzilien von

Konstanz und Basel beitrug. Anhand verschiedener Quellen und

Forschungsdiskussionen untersucht das Seminar die einzelnen Aspekte seiner

spätmittelalterlichen Herrschaft und den Umgang mit den diversen

Herausforderungen seiner Zeit. Zentrale Bestandteile des Kurses sind zudem die

Vermittlung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der

mittelalterlichen Geschichte sowie der wissenschaftlichen Propädeutik.

The goal of the seminar is to prepare each student for writing

scientific grant applications. Students find and read relevant

literature; write a research plan and discuss this plan with various

people; preliminary data or preliminary analysis needed for the proposal

can be collected by IRT3 or other reserach internships/courses. They

write a grant proposal in the format of large funding agencies (e.g.,

DFG or DAAD). Finally, students present their proposals with a talk at

the IRT3 Conference.

The course is taught in English.

Space is one of the most basic, if not the most basic domain of human experience. Much of human life consists of interactions with spatial entities and comprehending and communicating the location of entities in space. To facilitate this, languages have developed a multitude of systems to express spatial relations between entities. This course provides an overview of different kinds of systems of spatial expressions as well as what types of spatial distinctions are made within different types of spatial expression systems. Moreover, the course will discuss how the general human cognitive capacities are reflected in the systems of spatial expressions and the distinctions made in them.

The course can be of interest to students interested in typology and semantics of space, as well as the interface between language and other cognitive properties of humans.

Lehrmaterialien: to be provided during the course.

Leistungsnachweis: active participation in the course, obligatory assignments throughout the course

„This realm of England is an Empire“ – Das Act of Appeals (1533) markiert die Loslösung Englands von der päpstlichen Jurisdiktion. 1534 erklärte sich Heinrich VIII. zum Supreme Head of the Church of England. Diese ‚Unabhängigkeitserklärung‘ von Rom hatte zunächst keine erheblichen dogmatisch-theologischen Auswirkungen, wohl aber grundlegende Veränderungen der Religionsverfassung zur Folge. Angestoßen durch den König, unterscheidet sich diese erste Phase der Reformation in England wesentlich von den Entwicklungen im Reich.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen folgende Fragen: Warum geriet Heinrich VIII. in Konflikt mit der Römischen Kirche? Welchen Zusammenhang gibt es mit dem königlichen Eheproblem sowie der Sicherung der Tudordynastie und der Nachfolgefrage? War die Henrician Reformation der Höhepunkt einer tiefen religiösen und konstitutionellen Krise oder eher der Ausdruck einer Laune des Königs? Wer unterstützte Heinrich VIII. bei seinem Vorhaben? Und wie groß war die Opposition zur Kirchen- und Religionspolitik des Tudor?

|

|---|

Le stage est obligatoire pour la formation. La place de stage doit être suffisamment appropriée pour les tâches pratiques dans le contexte des études actuarielles. Mais le contenu détaillé dépend des conditions de la compagnie qui offre ces places de stages, par exemple le département dans lequel l’étudiant travaillera, les tâches et activités concrètes qu’il aura à faire.

The lecture Systems Neuroscience 1 addresses the principles of

sensory processing, the transduction of adequate stimuli, and ensuing sensory-motor interactions. A detailed description of the peripheral and central

stages of each specific sensory system is accompanied by theoretical

concepts of the underlying neuronal processing. The lecture is given

weekly and requires regular attendance and a final exam. The

following sensory systems are covered by participating lecturers:

-The mechanosensory lateral line system of aquatic animals and its role in the detection, identification and localisation of objects on the water surface or within the water body

-Electroreception: peripheral and central properties of independently evolved systems, and the systems’ role in object detection, orientation, and communication

-The ontogenesis, organization and plasticity of the vestibular system and general aspects of sensory-motor interaction

-Properties of diverse magnetoreceptive systems-Principles of several chemoreceptive systems, peripheral and central processes of the gustatory and the olfactory system, multimodal interactions

-Peripheral and central stages of somatosensory systems, and their function

-Mechanisms of pain, and temperature perception

Este curso tiene como objetivo brindarle a los estudiantes las destrezas necesarias para elaborar discursos escritos de diferente tipología. Esencialmente, se aboradarán contenidos de textos narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. El curso tendrá dos enfoques: por un lado un enfoque cognitivo, que pretende el desarrollo autónomo de metodologías de aprendizaje (herramientas y procedimientos) y por otro lado, un enfoque comunicativo, por medio del cual los estudiantes podrán expresar sus opiniones y puntos de vista de los temas a tratar, presentar sus propuestas y recibir retroalimentación por parte del profesor y de sus compañeros. En cuanto a la gramática, se tendrán en cuenta: los usos de los pasados, el adjetivo, coherencia, cohesión y adecuación y los marcadores discursivos. El léxico se ampliará por medio del uso de expresiones idiomáticas, figuras retóricas, expresiones para introducir información, expresiones útiles para argumentar, proverbios, refranes y verbos para expresar puntos de vista y poner énfasis. Las temáticas del curso se enfocarán en la cultura, la historia y la sociedad hispánica.

The problem of ‘fake news’ stands at the forefront of contemporary cultural and philosophical anxieties about the misaligned incentives of politics, new media, and online identity. However, mistrust in the media is a perennial theme, constantly developed through the emergence of new technologies from the printing press and the camera to broadcasting and the Internet. In this course, we will explore the historical intersection of new media technologies with the themes of trust, paranoia, propaganda, and hoaxes in the literary sphere. In the rise of pamphlet and newspaper print culture in the 18th century (the so-called ‘Age of Disguise’), we will discuss the satirical use of media hoaxes to highlight a distinction between the ‘truth’ of a certain discourse and those who claim the authority to speak it. We will discuss how in the 19th century, ‘fake news’ develops from a form of satire – as exploited by Daniel Defoe’s insincere political pamphlets, Jonathan’s Swift’s faked astrological pamphlets, and Benjamin Franklin’s sham journalism – to a way of achieving literary effects (gothic, horror, terror, the Uncanny) upon the reader (e.g. Edgar Allan Poe’s ‘Balloon Hoax’, the Great Moon Hoax and the Petrified Man hoax). In the 20th century, we will analyse the rise of state and political propaganda media in its various forms (art, painting, radio, cinema, news reporting), but also the ways in which new technologies had changed the dynamics of truth and credulity in media spheres (such as Arthur Conan Doyle’s intervention into the Cottingley Fairies photography fraud in The Coming of the Fairies and Orson Welles’ infamous War of the Worlds radio broadcast) and the emergence of modernist and postmodernist ‘mock-hoaxes’ (such as Vladimir Nabokov’s Pale Fire). Finally we will turn to 21st century modes of online culture jamming and culture hacking, and explore the ethics of authorial mis-presentation in the cases of James Frey and JT Leroy. Together, we will learn theoretical and intersectional approaches to these themes which consider the role of propaganda, hoaxing, and trust in constructing and negotiating the social categories of gender, race, sexuality, class.

N.B. Please note that there will be no sessions on the 2nd, 9th, or 16th of July. These missing sessions will be replaced by a supplementary block session on Saturday 17 May from 10:00 – 16:00.

Please arrange to purchase or otherwise access a copy of the following novels and poetry collections for this course: Jonathan Swift, "Gulliver’s Travels" Vladimir Nabokov, "Pale Fire" JT Leroy, “Sarah” The remaining poems, short stories, and secondary readings will be available online or via Moodle.

Die Vorlesung fragt, welchen Beitrag Sozialtheorien zur Erklärung der Mediengegenwart leisten können, und will so auch helfen, eine Medienkompetenz aufzubauen, die über Medienwirkungstheorien mittlerer Reichweite hinausreicht. Im Programm: Ulrich Beck (Definitionsmachtverhältnisse), Berger/Luckmann (Sozialkonstruktivismus), Niklas Luhmann (Mediensystem), Michel Foucault (Wahrheitsregime, Diskursordnung), Theodor W. Adorno (Kulturindustrie), Jacques Ellul (Propaganda), Noam Chomsky (Filtermodell), Uwe Schimank (Medienlogik, Medialisierung), Sheldon Wolin (Umgekehrter Totalistarismus), Shoshana Zuboff (Überwachungskapitalismus) und Pierre Bourdieu (das journalistische Feld).

Topics

Lecture (Dr. Klaus Wohlrabe)

from Tuesday, April 17, 2018 to May 29, 2018 2 - 6 p.m. c.t., Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 017

Tutorial (M. Kurz)

from Friday, April 20, 2018 to May 25, 2018 4 - 8 p.m. c.t., Geschw.-Scholl-Pl. 1 (A) - A 016

Lecture and tutorial in English.

Zu den unerwarteten Folgen der Siege Japans gegen das Zarenreich gehörte zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Gefangennahme von fast 75.000 russischen Soldaten und Offizieren. Sie wurden nach Japan verschifft, in Lagern untergebracht und durften erst nach dem Friedensvertrag von Portsmouth in die Heimat zurückkehren. Die jahrelange Internierung war eine neue Art, mit Gefangenen umzugehen; sie erforderte eine moderne Logistik und ein Konzept auf Seiten der Sieger. Anders als im Zweiten Weltkrieg setzte die Regierung in Tokio 1905 auf die hyperkorrekte Behandlung der Gefangenen – und nutzte dies auch als Propagandathema.

Die Übung ordnet die wenig erforschten Erfahrungen der russischen Gefangenen von 1904/05 in die Geschichte der Kriegsgefangenschaft ein. Nicht wenige der Gefangenen haben in Selbstzeugnissen über diese Zeit berichtet. Wie gingen sie mit dem Stigma der als unehrenhaft geltenden Gefangenschaft um, mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins und der propagandistischen Instrumentalisierung? Welche Folgen hatte der Zwangsaufenthalt in Japan für ihr Selbst- und Fremdbild? Wie reagierte die japanische Gesellschaft auf den internierten Feind?

Von der Antike bis zur Zeit der Aufklärung wurde die Logik der Macht durch das Verhältnis zwischen Religion und Herrschaft geprägt. Während sich beide Dimensionen in der Figur des noch heidnischen Römischen Imperators fusionierten, entwickelte sich im christlich gewordenen Römischen Reich der Spätantike und in seinen „Nachfolgerreichen“ – dem katholischen Heiligen Römischen und dem orthodoxen Byzantinischen Reich eine Teilung der Mächte. Die Grenzen dieser Teilung wurden hierbei immer wieder neu ausgehandelt: Während sich im westlichen Europa die „Bipolarität“ der Mächte etablierte – das Kaisertum und das Papsttum, konnte man im oströmischen Reich sowie auch im erst an der Schwelle zur Neuzeit formierenden Zarenreich die Wirkung der sogenannte „Sinfonie“ der Mächte beobachten, wobei die Mächteverhältnisse natürlich auch von den jeweiligen Zeitumständen und Persönlichkeiten abhingen. Gleichzeitig war jegliche Form der Machtlegitimation – schriftliche, rituelle und visuelle – ohne die theologische Unterfütterung nicht denkbar, was dazu führte, dass sich die Grenzen zwischen der irdischen und der himmlischen Macht erneut verwischten.

Im Rahmen der angebotenen Übung werden wir uns ausgewählte prominente Ereignisse, Herrschaftstheorien, aber auch apokalyptische Prophetien und Mythen näher anschauen, um die Andersartigkeit der religiös konnotierten Herrschaftslogiken in den mittelalterlichen Reichen zu versinnbildlichen. Das wird uns helfen, diese faszinierende Epoche besser verstehen zu können.

Jedes Bauwerk wird von medialen Repräsentationen umgeben, die für seine Planung, Umsetzung und Historisierung eingesetzt werden. Für den Entwurf sind modellhafte Visualisierungen und Pläne notwendig, die den Bauprozess initiieren. Für eine kunst- und architekturhistorische Rezeption spielt die fotografische Vermittlung eines Bauwerks, seine gestalterischen Details und seine Positionierung im Raum eine zentrale Rolle; Fotografien können dabei unterschiedliche Deutungsansätze anbieten; sie sind historische Dokumentationen, politische (Propaganda-)Inszenierungen oder dienen der persönlichen Erinnerungen. Welche unterschiedlichen Pläne, welche Fotografien existier(t)en heute und was sagen sie über die Bauwerke und ihre Repräsentationen aus? In welchen Archiven und mit welchen Verschlagwortungen werden sie aufbewahrt? Diesen und anderen Fragen soll in dieser Übung nachgegangen werden.

Die Übung wird in Kooperation mit Dr. Katja Schröck und Studierenden des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich durchgeführt. Die Übung findet wöchentlich und an drei Exkursionstagen (Freitag, 29.11., Samstag, 30.11. und Freitag, 6.12.2024) statt.

Enrollment Key: VerParProg 23/24

The course deals with mostly automatic verification approaches for multi-threaded programs with shared memory. Topics of the course are:

At the end of the course, students can name a number of techniques for the verification of parallel programs, especially in the area of data race and deadlock detection as well as for verification of safety properties. They should be able to explain the underlying formalisms of the techniques, to describe the work flow of the different techniques, and to apply the techniques on examples. Moreover, the students know the strengths and weaknesses of the techniques.

Program Semantics

Data Race Detection

Deadlock Detection

Sequentialization

Bounded Model Checking

Thread-modular Verification

Partial Order Reduction

Atomicity Checking

Enrollment Key: VerParProg 24/25

The course deals with mostly automatic verification approaches for multi-threaded programs with shared memory. Topics of the course are:

At the end of the course, students can name a number of techniques for the verification of parallel programs, especially in the area of data race and deadlock detection as well as for verification of safety properties. They should be able to explain the underlying formalisms of the techniques, to describe the work flow of the different techniques, and to apply the techniques on examples. Moreover, the students know the strengths and weaknesses of the techniques.

Program Semantics

Data Race Detection

Deadlock Detection

Sequentialization

Bounded Model Checking

Thread-modular Verification

Partial Order Reduction

Atomicity Checking

Enrollment Key: VerParProg 25/26

The course deals with mostly automatic verification approaches for multi-threaded programs with shared memory. Topics of the course are:

At the end of the course, students can name a number of techniques for the verification of parallel programs, especially in the area of data race and deadlock detection as well as for verification of safety properties. They should be able to explain the underlying formalisms of the techniques, to describe the work flow of the different techniques, and to apply the techniques on examples. Moreover, the students know the strengths and weaknesses of the techniques.

Program Semantics

Data Race Detection

Deadlock Detection

Sequentialization

Bounded Model Checking

Thread-modular Verification

Partial Order Reduction

Atomicity Checking

Das Große Schisma stellte mit seinen zuletzt drei gleichzeitig amtierenden Päpsten die lateinische Kirche zu Beginn des 15. Jahrhunderts vor eine nie dagewesene Herausforderung. Doch auch die zur Lösung der diversen Probleme innerhalb der Kirche einberufenen Konzilien entwickelten sich bald zu eigenständig handelnden Institutionen, die nun selbst den Päpsten Konkurrenz machten. Drüber hinaus wirkten diese „Weltereignisse“ des Mittelalters mit ihren zahlreichen Teilnehmern als Orte intensiven politischen und kulturellen Austausches.

Anhand verschiedener Quellen und Forschungsdiskussionen untersucht das Seminar die einzelnen Aspekte der Reformkonzilien der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, besonders derer von Konstanz (1414–1418) und Basel (1431–1449). Zentrale Bestandteile des Kurses sind zudem die Vermittlung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der mittelalterlichen Geschichte sowie der wissenschaftlichen Propädeutik.

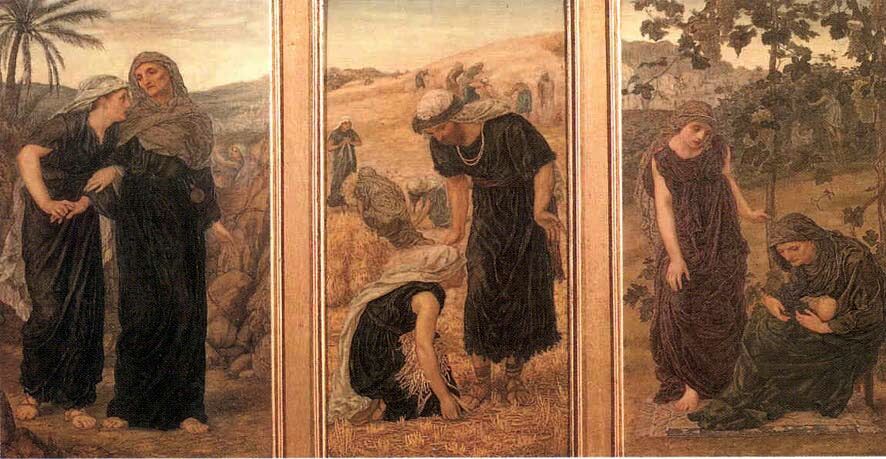

Das Alte Testament enthält zahlreiche Erzählungen, in denen Frauen die Protagonistinnen sind. Frauen wie Sara, Tamar, Rahab oder Ruth spielen in der Darstellung der Ursprünge Israels eine entscheidende Rolle. An Frauen behandeln die Erzählungen paradigmatische Aspekte; so zeigt sich an Tamar, was in Israel Gerechtigkeit (zedaka) bedeutet; Rahab ist ein Muster an Gottvertrauen, Ruth ein Exempel für Güte (chesed). Frauen agieren als Prophetinnen und Königinnen, Richterinnen und Geschäftsfrauen und natürlich als Mütter.

Im Zentrum der Vorlesung stehen die vielfältigen Frauengeschichten des Alten Testaments und die in ihnen zum Ausdruck kommenden theologischen Konzepte. Weiterhin geht es um die Einsichten, die die Erzählungen und Rechtstexte in die Lebenswelten und die Rollenbilder von Frauen im alten Israel eröffnen.

Obwohl ihm

nur ein kurzes Büchlein gewidmet ist, zählt Jona zu den bekanntesten Propheten

des Alten Testaments. Dies hat vielfältige Gründe. Was von ihm erzählt wird,

besonders dass ein großer Fisch ihn zunächst verschluckt, dann aber an Land

speit, ist zweifellos unerhört. Diese märchenhaften Züge haben dem Jona-Buch

einen Platz in der christlichen Kindererziehung gesichert und viele kleine

Künstlerinnen und Künstler zu bemerkenswerten Zeichnungen inspiriert. Doch ist

mit dem gruseligen Staunen über Jonas Abenteuer mit dem Riesenfisch schon das

Wesentliche über dieses Buch erfasst? Da ist zum Beispiel ja auch noch der durchaus

irritierende Schluss, wo Jona, der (verdient???) Gerettete, sich den Tod

wünscht, weil andere vor dem Untergang verschont blieben. Der Text selbst und

seine vielfältige, intellektuell anspruchsvolle Wirkungsgeschichte zeigen, dass

der sensationelle Charakter der Geschichte nur eine Art Eingangstor zu einer

äußerst kunstvoll gestalteten, theologisch tiefgründigen Prophetenerzählung

ist. Den Reichtum der Jona -Erzählung in seiner sprachlich-narrativen

Gestaltung und theologischen Vielschichtigkeit zu erschließen und Beispiele

seiner jüdischen und christlichen Rezeptionen kennen und verstehen zu lernen,

ist Ziel der Vorlesung.

|

„Aufstieg und Fall“ ist eine geprägte Wendung im Deutschen, z.B. im Titel der bekannten Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ von B. Brecht / K. Weill, aber auch in unterschiedlichsten Zusammenhängen medialer Berichterstattung. „Fall und Aufstieg“ hingegen begegnet eher seltener. Beide mit Lebenserfahrungen verbundenen Bewegungsrichtungen begegnen vielfältig in der Erzählung von Josef, dem Lieblingssohn Jakobs in Gen 37 – 50, nicht nur in Bezug auf den Protagonisten, sondern auch bei mehreren Nebenfiguren. Josefs Leben beginnt gewissermaßen mit einem jähen Aufstieg ohne sein Zutun, weil er als erster Sohn Rebekkas, Jakobs großer Liebe, der Lieblingssohn seines Vaters ist. Doch kommt es zu einem Fall in mehreren Etappen: Seine eifersüchtigen Brüder verkaufen ihn als Sklave in ein fremdes Land, wo ihn noch Schlimmeres erwartet, da er in Folge von Verleumdung lange im Gefängnis sitzen muss. Doch von diesem Tiefpunkt aus kommt es zu einem Aufstieg, der alles vorherige übertrifft und in die Aussöhnung der ganzen Familie mündet. Die Josefserzählung bietet einen Schatz lebendiger Erzählkunst, deren innere Antriebskraft die besondere Beziehung des Gottes Israel zu Jakob, Josef und seiner ganzen Sippe bildet. Die Vorlesung erschließt in einem propädeutischen Teil den Ort und die Rolle der Josefsgeschichte in der Pentateucherzählung, ihre Struktur, literarische Eigenart und Theologie sowie die Hintergründe ihrer Entstehung. In einem exetischen Teil werden ausgewählte Szenen analysiert und interpretiert, wobei ein Schwerpunkt auf der Sprache, Bildwelt und Theologie liegt.

|

AT-Lektürekurs

Begleitend zur Vertiefungs-VL "Loblieder der Schriftpropheten/Jesaja"

Montags 16 - 18 Uhr c.t.

Raum DZ001 (Zugang durch Treppenhaus an der Poststelle rechts vom Haupteingang der LMU)

AT-Seminar

Dienstags 14 - 16 Uhr c.t.

Raum C 016

AT-Vertiefungsvorlesung

Montags 12 - 14 Uhr c.t.

Raum A 119

Sowohl Loben als auch Klagen gehört zu den Grundvollzügen menschlichen Lebens. Wo Menschen miteinander zu tun haben, wird gelobt und geklagt, in Familie, Berufsleben, unter Nachbarn, im Straßenverkehr, usw. Sind Lob und Klage in die Form eines gesprochenen oder gesungenen Gebets gefasst, leisten sie daher nichts weniger, als ein Grundelement menschlichen Daseins auf eine transzendente Ebene zu heben. Typisch für den Akt des Lobens ist dabei, dass er im Unterschied etwa zur Bitte keinen praktischen Zweck verfolgt. Lob ist Ausdruck der Freude am Guten und des Bedürfnisses, diese mit anderen zu teilen. Sobald Lob geäußert wird, weil damit – stets indirekt – ein bestimmter Zweck verfolgt wird, ist es kein reines, echtes Lob mehr. Ihm haftet der Makel der Unehrlichkeit an. Dies gilt selbst dann, wenn z.B. pädagogisch verzwecktes Lob eigentlich ein gutes Ziel verfolgt, und mehr noch, wenn Lob zur egoistisch motivierten Lobhudelei wird. Die ehrliche Haltung als wesensmäßige Voraussetzung echten Lobes ist ein Charakteristikum, das dem Lob im Verhältnis des Menschen zu Gott eine besondere Bedeutung verleiht. Wenn der Mensch Gott von Herzen lobt, dann ist ihm eine Unbefangenheit und Unmittelbarkeit gegeben, die ihn der Quelle des Lebens besonders nahe sein lässt.

Die Lobgebete bei den Schriftpropheten sind insofern besonders interessant, als sie in einem spezifischen Verhältnis zur prophetischen Verkündigung stehen. Während Letztere sich an Menschen richtet, indem sie die Gegenwart kritisch beleuchtet und Gericht oder Heil ankündigt, verleihen die Gebete der Prophetie eine dialogische Dimension, indem sie Reaktionen auf Gottes Wort darstellen. Der Mensch ist dem Verkündeten nicht einfach unterworfen, sondern er kann in Lob oder auch Klage dazu Stellung nehmen. So akzeptieren etwa die Beter von Jes 12 ein früher angekündigtes und eingetretenes Gericht als Läuterungsprozess, der dauerhaft zum Heil führt. In Jes 25,1-5 preist ein Individuum den Herrn, der sich dem Geringen im Angesicht überlegener Feinde als unüberwindbare Festung erwies. Das Lob weitet sich in Jes 26 auf das ganze Gottesvolk aus, das sich dank erfahrener Rettung zu JHWH als „Fels der Ewigkeiten“ bekennt.

Neben der Exegese einzelner Texte und ihres Kontextes, beleuchtet die Vorlesung in einem propädeutischen Teil wichtige Grundlagen alttestamentlicher Gebete und ihrer Einbindung in die Prophetie. Dabei werden nicht nur spezifisches Vokabular und Überlieferungsquellen von Gebeten sowie das Verhältnis von Prophetie und Gebet behandelt, sondern auch archäologische Einblicke zu Kultstätten in Palästina als den prominentesten Orten von Opfer und Gebet vermittelt.

About the Course

Writing Global Health is a virtual workshop series that aims to narrate, communicate and disseminate global health science and research on a global scale. We build this scale with our workshop participants through both a sensitization towards multiple modes and media and a critical assessment of what works, when, and where. Drawing on research and scientific exchanges within the EUGLOH project, we ground this workshop in the core literary traditions of storytelling and creative writing, extending these ideas into the realm of scientific popularization. We welcome projects of all sizes and ambitions as we explore possibilities of communicating your work within EUGLOH (and your individual research on global health) to a broader public.

Objectives

The goal is to enable students to create informative material in various forms and for different media, give them the skills to assess the potential of this material, and to disseminate information about a project in different forms on appropriate channels.

Das Hoseabuch ist das einzige im Bereich der alttestamentlichen Schriftprophetie, das auf einen aus dem Nordreich stammenden Propheten zurückgeführt wird. Die hier vorliegende Komposition setzt sich denn auch auf vielfache Weise mit Entwicklungen am Ende des 8.Jh.s v. Chr. in Israel auseinander. Die sprachlich häufig nicht leicht zugänglichen Texte eröffnen dabei herausfordernde und faszinierende theologische Perspektiven.

Das Seminar dient der Erschließung zentraler Texte des Hoseabuches; ihre historischen Hintergründe und Aussageintention(en) werden beleuchtet und die Genese des Hoseabuches diskutiert.Das Phänomen der Prophetie im Alten Testament beschränkt sich keineswegs nur auf die Schriftpropheten bzw. die ihnen zugeordneten Prophetenbücher. Propheten und Prophetinnen sind Gegenstand zahlreicher Erzähltexte, verteilt über alle drei Teile des alttestamentlichen Kanons – von Mose bis zu Noadja, von Mirjam bis zu Elia.

In der Vorlesung steht diese narrative Prophetenüberlieferung im Zentrum. Schwerpunkte bilden die Erzählungen von Mose und Mirjam sowie die Prophetenerzählungen in den Königebüchern (Elia, Elisa, Ahia von Silo, Micha ben Jimla, Hulda oder auch Jesaja). Dabei wird es um die Exegese der einzelnen Texte und ihre Einordnung in die Literargeschichte des Alten Testaments, aber auch um das Verständnis des Phänomens Prophetie im weiteren altorientalischen Kontext gehen.Die Vorlesung führt in den ersten Teil des

Jesaja-Buches ein, der in der Forschung „Protojesaja“ (Jes 1-39) genannt wird.

Hier finden sich nicht nur zahlreiche Texte mit immenser Wirkungsgeschichte

(wie die Thronratsvision Jes 6 oder die Hoffnung auf den kommenden Heilskönig

Jes 11), sondern auch die literarischen Anfänge des Buches, die auf die

Verkündigung des Propheten Jesaja aus dem 8. Jahrhundert zurückgehen. In der

Vorlesung werden zentrale Texte ausgelegt und die Entstehung und Entwicklung

des Prophetenbuches vor dem Hintergrund der (Theologie-)Geschichte Israels ab

dem 8. Jh. v.Chr. diskutiert.

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts stand das Heilige Römische Reich vor vielfältigen Herausforderungen: Die Kurfürsten hatten in der Absetzung König Wenzels ihre Macht demonstriert, das Schisma in der lateinischen Kirche warf die Frage nach grundlegenden Reformen auf und später unternahmen hussitische Verbände von Böhmen aus Plünderungszüge. Dazwischen stand das Reich und allen voran Kaiser Sigismund von Luxemburg (1368–1437), der sich um Vermittlung und zugleich Festigung seiner eigenen Stellung bemühte. Zum Teil griffen die Akteure dabei auf bewährte Prozesse zurück, zum Teil weist ihr Handeln aber bereits den Weg in die Neuzeit.

Anhand verschiedener Quellen und Forschungsdiskussionen untersucht das Seminar die einzelnen Aspekte des spätmittelalterlichen Reiches im frühen 15. Jahrhundert und den Umgang mit den diversen Herausforderungen dieser Zeit. Zentrale Bestandteile des Kurses sind zudem die Vermittlung grundlegender Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der mittelalterlichen Geschichte sowie der wissenschaftlichen Propädeutik.