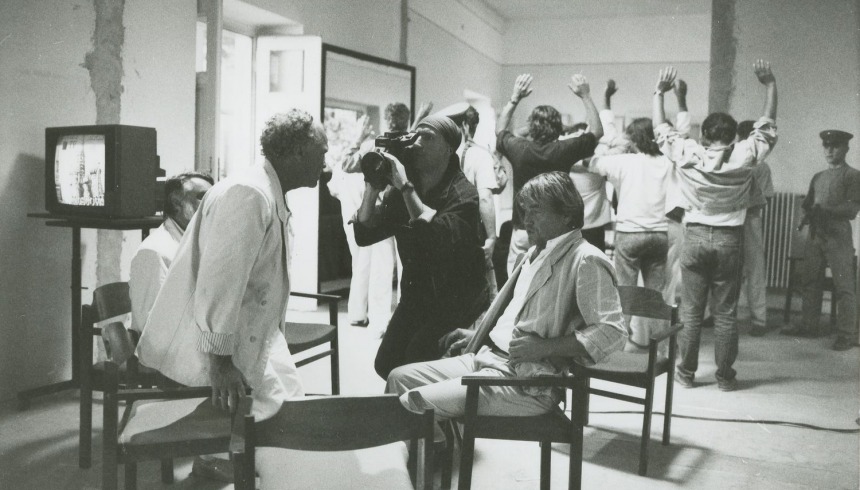

Der Zweite Weltkrieg riss unzählige Familien auseinander und zerstörte die privaten Lebensentwürfe von Millionen Menschen. Persönliche Rückzugsräume, zivile Hoffnungen und Sehnsüchte wurden als Orientierungspunkte nicht nur für die Betroffenen immer wichtiger, je stärker sie die zunehmend radikalisierte Kriegführung in die Defensive drängte, auch das NS-Regime schrieb ihrem Erhalt eine steigende herrschaftsstabilisierende Funktion zu. Übergeordneten Stellenwert besaßen „Kriegs-Beziehungen“ auch deshalb, weil sich die meisten Individuen plötzlich innerhalb neuer Referenzrahmen zurechtfinden mussten, womit sich kollektive Neujustierungen verbanden: innerhalb wie zwischen der deutschen Heimat- und Militärgesellschaft, aber auch zwischen Besatzern und Besetzten.

Die Übung verbindet anhand der gemeinsamen Lektüre ausgewählter Texte und Quellen (Ego-Dokumente, Presse- und Propagandamaterial, Überlieferungen von Behörden, Überwachungsorganen und Justiz etc.) Ansätze und Methoden der Alltags-, Kultur- und Sozialgeschichte mit der modernen Militärgeschichte. Die Studierenden erhalten ein tiefergehendes Verständnis von individuellen Handlungsmöglichkeiten und sozialer Praxis im Kontext von NS-Herrschaftsmechanismen und Volksgemeinschaftsutopien und nähern sich dem aktuellen Forschungsstand, etwa zum Themenfeld Privatheit im Nationalsozialismus, an. Ziel ist es, die selbständige Recherche und Analyse von Quellen sowie die eigenständige Entwicklung von Fragestellungen zu fördern. Ausgehend von Kriegsbeziehungen der privilegierten deutschen Mehrheitsgesellschaft wird die Perspektive punktuell auf Erfahrungen von Trennung, Verlust und Heimkehr ausgegrenzter Familien sowie in anderen europäischen Ländern erweitert.

- Profesor: Lisbeth Matzer

- Profesor: Christian Packheiser